健康増進法– tag –

-

「抗酸化」もOK!栄養機能食品とは|トクホとの違いを分かりやすく

いわゆる健康食品では医薬品のような表現は基本的に認められません。しかし栄養機能食品では、条件を満たせば「抗酸化」「視力」といった表現も認められるのです。本稿では保健機能食品のひとつである「栄養機能食品」について、概要や表示ルール、トクホ... -

消費者庁開催の「消費者庁食品表示懇談会」を傍聴してきました

今日、消費者庁開催の「消費者庁食品表示懇談会」を傍聴してきました。 消費者庁食品表示懇談会とは以下のような背景から中長期的な食品表示制度のあり方について議論するものです。 コーデックス委員会の食品表示部会において、「技術革新を利用した食品... -

【図解】雑貨(雑品)と薬機法(薬事法)の関係は?OK表現とNG表現も紹介

雑貨(雑品)とは、アロマやCBD、アクセサリーなど医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のどれにも当てはまらないものを指します。雑貨(雑品)は薬機法の対象外ですが、薬機法上の承認を受けていないため、「治療」や「美容効果」といった効能は広告でう... -

摘発事例付き|薬機法違反の罰則とは?景品表示法、健康増進法と併せて解説

薬機法や景品表示法、健康増進法に違反すると、行政処分や刑事罰、そして企業や個人の信用失墜といったリスクがあります。特に景品表示法では行政処分でも違反企業の社名が公表されます。消費者の権利意識が高まっている昨今では企業の規模にかかわらず摘... -

ありがとうございます。わかさ生活様に記名記事を寄稿させていただきました。

タイトル:脳のパフォーマンスを高める良質な睡眠のために URL:https://atamanavi.jp/4159 メディア:わかさ生活 ターゲット:睡眠時間は十分とっているのに、日中パフォーマンスがあがらず困っている人 担当業務:構成、執筆 タイトル:メディア:(健康... -

特定保健用食品(トクホ)とは?特保の4区分と表示可能な表現、罰則について解説

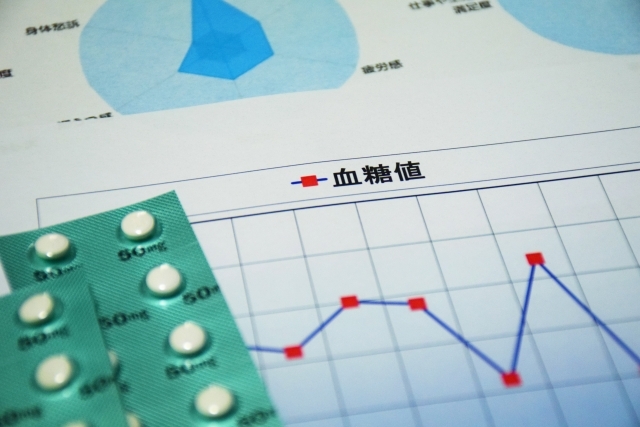

特定保健用食品(トクホ)は、保健機能食品のひとつで、国が有効性や安全性を審査し、特定の保健効果の表示を許可した食品です。表示内容は国の許可を得た範囲に限られ、虚偽・誇大広告は禁止です。表示基準や義務項目を守らないと罰則もあるため注意が必... -

-「便秘」は使える?-10.png)

「広告の責任は広告主に」は通用しない!?健康増進法の媒体責任とは

「広告が法律違反した場合、その責任を負うのは広告主」―――老舗のメディアを運営されている方や、出版広告業界に長く携わっている方など、古くからメディア運営にかかわっている方であれば、「広告の責任は広告主に」の考え方はご存じでしょう。 す。しか... -

-「便秘」は使える?-7.png)

健康増進法の「あっせんルール」とは?該当するケースや違反時の罰則を解説

健康増進法はニッチな法律ながらその実、重要な規制を多く含みます。なかでも重要なのが「あっせんルール」です。本稿では あっせんルールとは あっせんルールに抵触するケース、しないケース 健康増進法の罰則 実務上気をつけるべき点など について 景品... -

健康増進法の「付近ルール」をわかりやすく!違反しないコツも紹介

健康増進法の付近ルールとは、商品や成分の解説が、広告にあたらない書籍やWebサイトに掲載されていても、その付近に販売ページのURLや業者の連絡先があると、健康増進法に抵触する可能性があるという規制です。医薬品のような効能を広告できない健康食品... -

いいかえ例付|薬機法(薬事法)上健康食品で「副作用」はNG

薬機法では、安全性の保証は禁止されているため健康食品では「副作用が少ない」「副作用がない」「好転反応」といった表現は認められません。ただし、科学的根拠があり安全性を強調しない「眠くなりにくい」などは例外的に認められる場合があります。 薬機...

12