健康増進法はニッチな法律ながらその実、重要な規制を多く含みます。なかでも重要なのが「あっせんルール」です。本稿では

- あっせんルールとは

- あっせんルールに抵触するケース、しないケース

- 健康増進法の罰則

- 実務上気をつけるべき点など

について

- 景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)

- 消費者庁の公的文書の誤りを指摘改善させた実績

- 食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)など

を所有する専業薬機ライターが

- 健康増進法本文

- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)

に沿って解説いたします。

あっせんルールとは

-「便秘」は使える?-8.png)

-「便秘」は使える?-8.png)

健康増進法の「広告規制ガイドライン」で加わったルール

あっせんルールについて理解するには、健康増進法について知っておく必要があります。

健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として作られた法律です。昔の栄養改善法に代わるもので、その内容には栄養改善法の条文が引き継がれています。

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

健康増進法第一条

健康増進法も発足当初はヘルスケアの実務にはさほどかかわりのないものでした。

しかし2003年の改正の際「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)(以下、ガイドライン)」が発出されて以降、ヘルスケア広告が規制を受けることになります。

広告規制ガイドラインにはいくつかポイントがあります。なかでも特に広告法務に深くかかわるのが、今回ご紹介する「あっせんルール」など4つの規制です。

【広告規制ガイドラインの重要な規制】

- 「虚偽誇大広告の禁止」

- 「付近ルール」

- 「あっせんルール」

- 「媒体責任」

健康増進法や広告規制ガイドラインのポイントについてはこちらの記事が参考になります。

-「便秘」は使える?-10-300x200.png)

-「便秘」は使える?-10-300x200.png)

書籍などを通じたあっせん行為を禁止する

あっせんルールとは、書籍等が特定の販売業者をあっせんする広告の役割を果たしているとみなされる場合、健康増進法に抵触する可能性がある旨を定めたルールです。

ガイドラインでは次のように規定しています。

特定の食品又は成分の健康保持増進効果と、それに関する書籍の「お問合わせは○○相談室へ」等の記述の関係について、「○○相談室」が特定の販売業者をあっせん等していることが認められる場合、実質的に

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること、

(2)特定食品の商品名等が明らかにされていること

(3)一般人が認知できる状態にあること

に該当する場合は、その書籍等を広告等として取り扱うこととする

以下3つの条件に該当する場合、書籍等が広告とみなされます。

- 顧客の購入意欲を煽る意図が明確にあること

- 商品名等が明らかにされていること

- 一般の人が認知できる状態にあること

・・・「でも広告として取り扱われると、何が問題なの?」と思われたでしょうか。それには健康増進法第32条2の定める「虚偽誇大広告の禁止」が関係しています。

虚偽誇大広告の禁止とは「偽りの広告、消費者に誤認を与える大げさな広告はやめましょう」というものです。

「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」

健康増進法

以下の3要件を満たした場合に虚偽誇大広告の規制対象となります。

【虚偽誇大広告の要件】

- 表現対象が健康保持増進効果であること

- 表現形態が広告とみなされること

- 表現内容が誤認を招く内容であること

注目したいのは虚偽誇大広告の要件に「広告とみなされること」が含まれている点です。

広告であることは虚偽誇大広告の必要条件です。

広告とみなされなければ誤認を招く内容であっても虚偽誇大広告として処罰されることはありません。

「広告」にあたるかどうかがポイントになるのです。

広告でないように装っても、実質的に広告(あっせん)の役割を果たすような書籍等は広告として取り扱います。そこに誤認を招く表現があれば、違反ですよ

そして、「広告でないように装っても、実質的に広告)の役割を果たすような書籍等は広告として取り扱いますよ」というのがあっせんルールの趣旨です。

あっせんルールに抵触するケース

あっせんルールに抵触するのは、書籍等が特定の事業者をあっせんする広告の役割を担っていると判断されるケースです。

NG

- 雑誌等で〇〇(商品名)についての健康保持増進効果を解説し、「〇〇(商品名)に関するお問い合わせは△△相談室へ」とあるケースで△△相談室が販売業者をあっせんしている場合

もちろん広告の役割を担っているいるかどうかは形式的に判断されるわけではありません。

広告の3要件

(1)顧客の購入意欲を煽る意図が明確にあること

(2)商品名等が明らかにされていること

(3)一般の人が認知できる状態にあること

を回避するために、たとえば次のような表示をおこなうケースがあります。

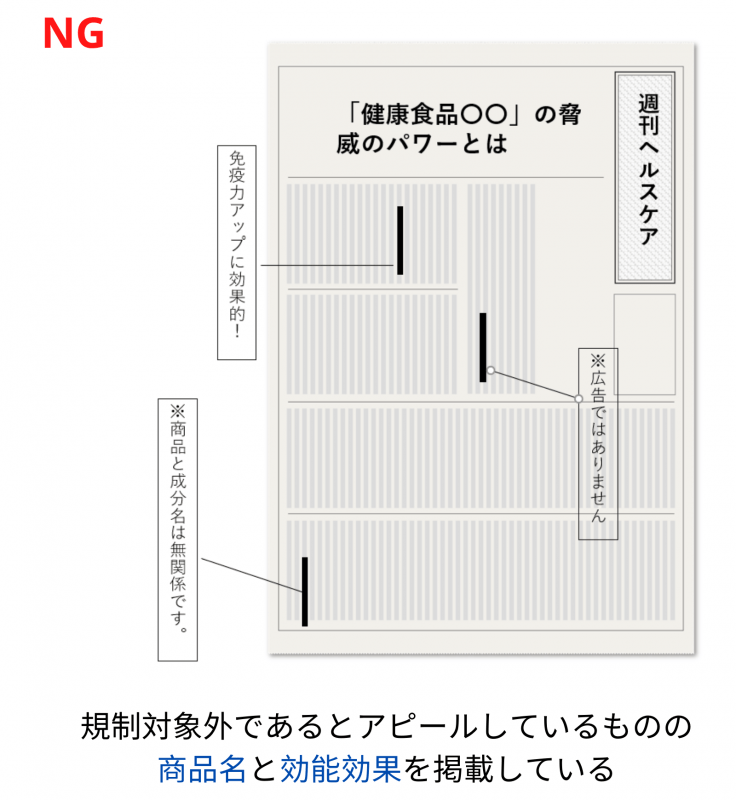

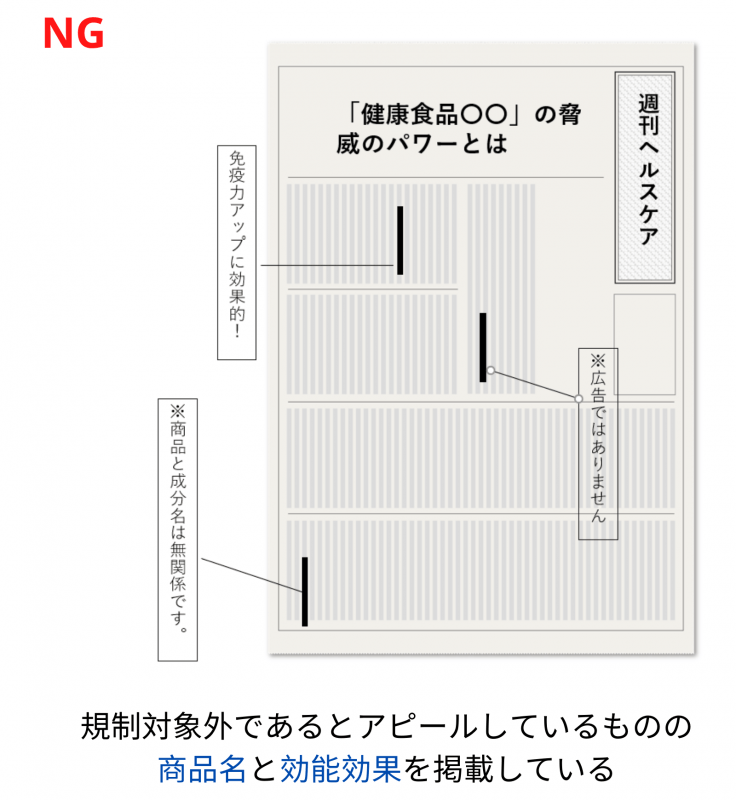

NG

・「広告ではありません」「これは勧誘を目的としたものではありません」「商品名や価格は掲載していません」「表示しているのは物質名で商品名ではありません」「成分と商品名は関係ありません」など、規制対象外である旨をアピールしている一方で、商品名と効能効果を同時に掲載し、容易に判別できる形で記載している。

・商品名や文言の一部を伏せる、文字をぼかす、写真や画像イメージのみを表示するなどして規制の対象から外す行為をしているが、商品の認知度や文言、使用画像から商品を特定できる状態である。

・特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、ホームページ等の形態をとっているが、その説明の付近に販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載している。

しかし、実質的に顧客を誘引する広告とみなされ、あっせんルールに抵触します。

間接的なあっせんでもNG

注意しなければならないのが、「間接的なあっせんでも不可」であることです。たとえば以下のようなケースは直接的には紹介していませんが、あっせん行為とみなされる恐れがあります。

NG

本文では商品の特徴を紹介するにとどまっていて、商品名やメーカー名などには触れていない。しかし巻末に掲載された連絡先に問い合わせれば、商品名やメーカー情報を入手できる仕様になっている。

健康増進法の罰則

健康増進法に違反した場合、勧告、措置命令などの行政処分、罰金や懲役などの刑事処分を課されることがあります。健康増進法の行政指導では社名公表になることもありますから、甘く見てはいけません。

行政指導

勧告

健康増進法に違反する表示をおこなった場合、厚生労働省よりその表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告を受けます(健康増進法第32条1項)。

措置命令

勧告を受けても措置をとらなければ、措置命令が出されます(健康増進法第32条2項)。

健康増進法の措置命令では多くの場合事業者名が公表されることとなります。

刑事罰

措置命令に従わなければ、「6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金」に処せられます(健康増進法第36条2項)

ただ、基本的に刑事処分になるのは行政指導をすべて無視した場合のみです。健康増進法で刑事処分になるケースはほとんどありません。

あっせんルールは盲点になりがち|しかし重要

- 「誇大広告」

- 「付近ルール」

- 「媒体責任」

とあわせてしっかりと頭に入れておくことが求められます。

-「便秘」は使える?-7.png)

-「便秘」は使える?-7-300x200.png)

コメント