口コミも法規制の対象になります。薬機法や景品表示法、健康増進法で。医薬品的な効能表現、大げさな表現、他社批判、やらせ口コミなどは禁止されています。「個人の感想です」との表示も免罪符にはなりません。投稿や引用時は十分な注意が必要です。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

2014年、内容の一部改正とともに、名称も「薬事法」から「薬機法」に変更となりました。

薬機法の目的

薬機法の目的は、簡単に言うと「医薬品と医薬品ではないものをハッキリ分けて、消費者を守ろう」というものです。

(目的)

第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

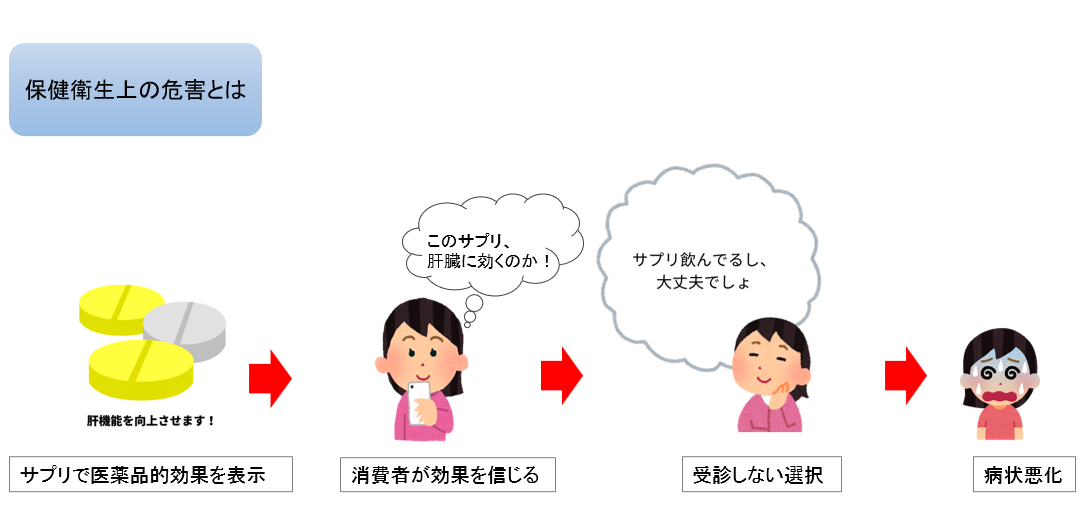

たとえば以下のような事態になることを防ぐということです。

ある広告でサプリメントで「肝機能をアップさせます」と表示しました。

しかしサプリは医薬品ではないため、実際には肝機能をアップさせる効果はありません。

肝臓に疾患のあるA子さんがその広告を見てサプリを購入します。

しばらくしてA子さんの肝臓の状態が悪化しました。本来ならば、病院に行って治療を受ける必要があります。

ところが、A子さんはサプリに肝機能をアップさせる効果があると信じているため、病院を受診しないことにしました。

結果、A子さんの肝臓は取り返しのつかないほど重篤な状態になってしまいました。

「医薬品でないものに医薬品のような効果があるとお客さんが勘違いしないために、医薬品のような表示や大げさな表示をしてはいけませんよ」これが薬機法の基本の考え方です。

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】

医薬品でない商品の医薬品的効果

- 化粧水で「シワ改善」

- サプリメントで「肝機能障害が治る」

- 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

- 絶対に安全な商品です。

- 確実に効きます。

- 副作用はありません。

口コミも法的措置の対象になる

口コミでも薬機法や景品表示法、健康増進法などの規制対象となります。

口コミは個人の主観なので効果の保証にあたらない、よって「何を書いても問題ない」との認識を持っている人が多いですがこれは間違いです。

口コミでNGとなるのはどんなケース?具体例とあわせて紹介

では、早速口コミが問題となるケースを見ていきましょう。

化粧品や健康食品の口コミにおいて法律上の問題が生じるのはたとえば次のようなケースです。

- 医薬品的な効果効能を述べている

- 大げさな表現・紛らわしい表現を用いている

- 他社批判になっている

法律上問題となる口コミパターン:①医薬品的な効果効能を述べている

薬機法では医薬品でないものについて医薬品的な効果効能を表現することを禁じています。

そもそも薬機法の目的は

医薬品と医薬品でないものを明確に区分することで消費者が医薬品でないもの(効果がない)を医薬品(効果があるもの)と信じこんで治療機会を失い、その結果健康を害することを防ぐこと

にあります。

つまり消費者側がどう受け取るかが問題となるわけです。口コミ(=個人の主観)であっても消費者に誤解を与える表示は薬機法上認められません。

認められた範囲を越える効果効能を口コミに掲載した場合は、たとえ事実であっても、薬機法の規制対象になります。

医薬品的な効果効能にあたるものはおおむね次の3つです。

- 病気の治療・予防を目的とする効能効果

- 特定部位の改善、増強効果の表現

- 治療効果を想起させる表現

たとえば

- 「効果がありました」

- 「~を治療する」

- 「~予防に」

- 「○○病でお悩みの方に」

など治療効果や病名について触れているものは認められません。

- 「違いを実感」

- 「変わった」

など間接的に医薬品的な効果効能をイメージさせるものも不可です。

化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】では 認められない表現の具体例として以下のとおりに示しています。

(2) 認められない表現の具体例

化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】

・肌が明るくなったのでビックリしました。(スキンケア化粧品)

・眼の下の小ジワにうれしい変化が!

・キメが細かくなって、チョット嬉しくなるくらい効果が実感できました。

・こんなにハリがでるなんて。

副作用も言及不可

副作用は本作用(=医薬品的な効果)があるから生じるものです。

つまり「副作用について表現すること=医薬品的な効果を表現すること」とみなされるわけです。

「副作用がある」とするのも「副作用がない」とするのも認められません。

【NG】

- 「副作用も思ったほどじゃなかった」

- 「副作用がないので安心して購入できました。」

また「低刺激」であることを強調するのも問題となる場合があります。

低刺激の表現について詳しくはこちらで解説しています。

用法用量にも触れてはいけない

医薬品は用法用量が指定されています。医薬品は体に変化を及ぼすので正しく服用しないと健康を害したり、必要以上に強い作用が現れたりするからです。

医薬品でないものはそもそも体に変化を及ぼさないはずなので、用法用量も標榜できません。

【NG】

- 「1日に○錠服用するだけなので面倒くさがりの私でも続けられました」

- 「舌の上で溶かして飲むタイプだから簡単でした」

法律上問題となる口コミのパターン2:大げさな表現・紛らわしい表現を用いている

薬機法や健康増進法では消費者に誤認を生じさせる表現を禁ずる「誇大広告の禁止」を規定しています。

口コミであっても大げさな表現・紛らわしい表現は誇大広告とみなされ、法的措置の対象になるおそれがあります。

最上級表現

よくあるのが最上級表現を用いているケースです。

薬機法では 最上級の表現またはそれに類する表現を制限しているため認められません。

【NG】

- 「最高です」

- 「これまでにない商品です」

- 「私史上最高の商品です」

最大級の表現についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

安全性の保証表現

また医薬品や医療機器に関する取り締まりの際の基準となる「医薬品等適正広告基準(通称適正広告ガイドライン)」では安全性を保証する表現も禁じています。

【NG】

- 「大手の商品だから安心感が違います」

- 「天然成分100%で副作用がないから安心です」

- 「安全設計」

- 「安全」

- 「100%天然由来だからアレルギー体質の私でも大丈夫でした」

消費者に過度な期待を抱かせる表現

そのほか、消費者に過度な期待を抱かせる表現も誇大広告(薬機法第68条、健康増進法第32条)や優良誤認表示(景品表示法第5条)に該当するおそれがあります。

【NG】

- 「私史上最高の商品です」

- 「もう手放せません」

- 「 驚きです」

- 「感動しました」

医師等の推薦表現

化粧品に関しては、医師等の推薦表現も効能効果の保証とみなされ、認められません。

【NG】

- 「○○医師監修」

- 「○○大学監修」

医師の推薦表現や権威つけのテクニックについてはこちらで詳しく解説しています。

不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)にも注意が必要

景品表示法ではその第5条で「不当表示」として

- 優良誤認表示の禁止

- 有利誤認表示の禁止

を規定しています。実際のものよりも著しく優良・有利であると消費者者に誤認させる口コミはこれら不当表示に該当し、景品表示法上問題となることがあります。

口コミの違反事例でも例年、特に多いのが優良誤認表示です。たとえば東京都は2019年度には329事業者対して景品表示法に基づく改善指導命令を出していますが、うち307件を優良誤認表示が占めています。

景品表示法についてはこちらで詳しく解説しています。

法律上問題となる口コミのパターン3:他社批判になっている

広告のなかで他社製品と比較すること自体は違法ではありません。しかし薬機法では他社誹謗にあたる表現を禁止しています。口コミでも他社批判になるものは法的措置の対象になります。

直接的な他社批判だけでなく、間接的な誹謗でも不可となるので注意が必要です。「一般的な○○と違って」「今までのと全然違う」「これまでケアがすべて無駄だったなんて」といった口コミも散見されますが、特定の業種業界へ間接的な批判にあたるため、認められません。

【NG】

- 「B社製品は正直おいしいとは思えませんでした」

- 「今までのと全然違う」

- 「これまでの洗顔料は何だったの」

- 「一般的なサプリメントでは実現できなかった○○を実現」

内容が虚偽の場合不正競争防止法に抵触する

さらに批判の内容が事実と異なる場合、不正競争防止法2条1項14号の定める信用棄損(営業誹謗行為)にあたります。

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

(中略)

十四 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

(引用元:不正競争防止法)

虚偽の事実とは必ずしも具体的な指摘を含む必要はなく、例えば

- 「粗悪品」

- 「耐久性がない」

といった評価を含むものであっても、ここにいう「事実」にあたると解されています。

化粧品では他社比較そのものがNG

なお化粧品の場合他社比較そのものが認められません。「医薬品等適正広告基準」で以下のように定められています。

他社の製品の誹謗広告の制限 医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。

打消し表示(「個人の感想です」など)をつければ法規制から免れる?

“消費者の声”として効果効能を掲示し、傍に「効果には個人差があります」「あくまでも個人の感想です。効果を保証するものではありません。」などの但し書き(打消し表示といいます)を付しているケースをよく見かけます。打消し表示をつければ法の規制から免れるのでしょうか。

打消し表示をつけても免罪符にならない

非常に多くの広告に表示されている打消し表示ですが、残念ながら打消し表示でいい逃れることはできません。

消費者は平成23年に、景品表示法や健康増進法の基本的な考え方や問題となる表示をまとめた「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(最終改定平成 28 年6月 30 日)」を出しています。そのなかで打消し表示について次のように定めています。

「「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」等の表示をしたとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない」

誤解されがちですが、打消し表示も免罪符にはなりませんから注意が必要です。

やらせ口コミは法的に問題アリ?ナシ?

口コミに関して近年問題視されているのが、報酬と引き換えに第三者に高評価レビューをつけてもらう、やらせ口コミいわゆる「ステルスマーケティング」です。ここ数年では虚偽のレビューを書き込む「口コミ代行業者」もでてきています。では「やらせ口コミ」は法的に問題はないのでしょうか。

ステルスマーケティングは2023年から違法に!

消費者庁の公表資料では、「問題となる事例」として次の事例をあげています。

- グルメサイトの口コミ情報コーナーにおいて、飲食店を経営する事業者が、自らの飲食店で提供している料理について、実際には地鶏を使用していないにもかかわらず、「このお店は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と、自らの飲食店についての「口コミ」情報として、料理にあたかも地鶏を使用しているかのように表示すること。

- 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。

- 広告主が、(ブログ事業者を通じて)ブロガーに広告主が供給する商品・サービスを宣伝するブログ記事を執筆するように依頼し、依頼を受けたブロガーが、十分な根拠がないにもかかわらず、「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」と表示させること

これまで、ステルスマーケティングを直接的に規制する法律は日本には存在せず、違法とまではいえなかったのです。しかし2022年より「ステルスマーケティングに関する検討会」が開催され、2023年の景品表示法改正に伴いステルスマーケティング規制が開始しました。現在は「やらせ」や「さくら」は基本的に違法です。

2022/9/16(金) ステルスマーケティングに関する検討会第1回

2022/9/22(木) ステルスマーケティングに関する検討会第2回

2022/9/30(金) ステルスマーケティングに関する検討会第3回

2022/10/6(木) ステルスマーケティングに関する検討会第4回

2022/10/25(木) ステルスマーケティングに関する検討会第5回(→弊社も傍聴)

2022/11/11(木) ステルスマーケティングに関する検討会第6回

2022/11/29(木) ステルスマーケティングに関する検討会第7回

2022/12/27(木) ステルスマーケティングに関する検討会第8回

詳しくはこちらで解説しています。

発覚した時のダメージは甚大

ステルスマーケティング行為が発覚した場合、罰則があるだけでなくブランドの信用も失墜します。

詳しくはこちらで解説しています。

アメリカでは連邦取引委員会のFTCガイドラインにより、ステルスマーケティングの類は禁止されています。

よくある質問と回答

質問:口コミやレビューは薬機法の規制対象になりますか?

回答:広告として用いる場合は規制対象です。体験談が事実でも、医薬品的な効能を示したり保証する表現は認められません。暗示もNGです。広告に当たらない純粋な個人投稿でも、事業者が関与すれば広告とみなされ得ます。

質問:SNSのユーザー投稿を自社LPに引用しても大丈夫ですか?

回答:引用自体は可能ですが、宣伝目的で効果を示す内容を掲載すると薬機法違反リスクがあります。使用感など主観情報に留め、効能を示さないように。断定や保証表現は避けましょう。

質問:「個人の感想で効果を保証するものではありません」と書けばOKになりますか

回答:いいえ、「個人の感想です」などの免責文を付けても、効能効果の示唆があれば違反になり得ます。医薬品的効能を含まない体験談のみを選び、恣意的な抽出や改変を避けるようにしましょう。

質問:プレゼントや割引と引き換えに口コミを集めるのは問題ですか?

回答:事業者関与の明示が不十分だとステマ規制(景品表示法告示)に抵触するおそれがあります。対価提供の有無や関与を明示し、広告であることを判別可能にする必要があります。

質問:レビューの改変・誇張はどんな法規に触れますか?

回答:薬機法の虚偽・誇大広告規制に加え、景品表示法の優良誤認に該当する可能性があります。口コミの捏造や過度な誇張、最大級表現は特に注意が必要です。

口コミも法規制の対象になる!掲載前には入念なチェックを

業種業態にかかわらず、実際の利用者の声は強力な武器となります。好意的なレビューを掲示したくなる気持ちも分かりますが、口コミも法規制の対象になることを忘れてはなりません。掲載前にチェックする体制を整えることが重要です。

Life-lighterは、薬機法や景品表示法、健康増進法などの広告法務に関する深く網羅的な知見があります。特に景品表示法については国内でただひとり消費者庁発出の文書の誤りを指摘・是正させた実績があるほか、消費者庁の資格「景品表示法務検定(アドバンス)」を所有するなど、高度な専門性を有しております。

だからこそ、「安全な表現」「グレーだが訴求力のある表現」「本来NGだが実務では通用する表現」など、ご要望に合わせて提供することが可能です。AIの出力をファクトチェック、リーガルチェックする「AIリライトサービス」や、表現のリスク度を診断し、適法な表現に変換する「リーガルチェックAIアプリ(試用期間あり)」も提供しております。広告審査返金保証も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。