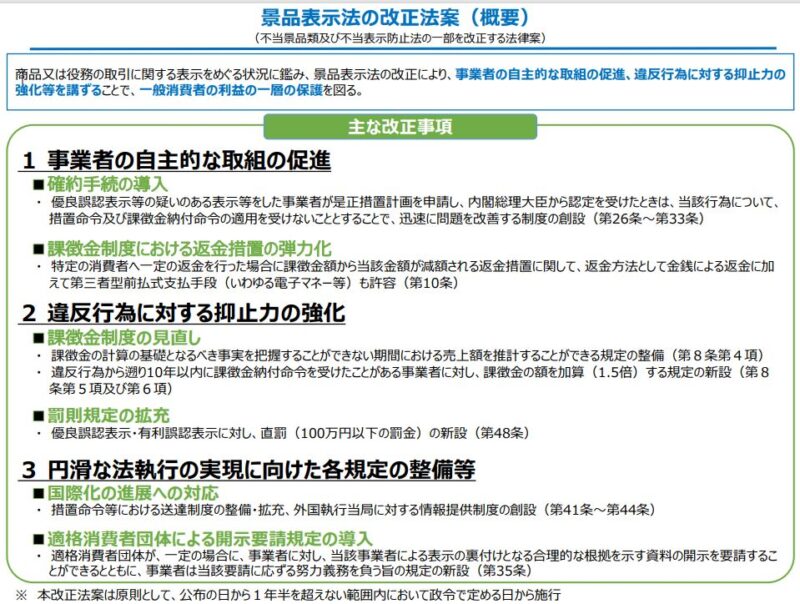

2024年に改正景品表示法が全面施行されました。2023年10月1日にスタートしたステルスマーケティング規制は改正景品表示法の一部が施行されたものです。本稿では2024年に全面施行された改正景品表示法のポイントや改正の背景、事業者への影響などについて

- 景品表示法改正法案概要

- 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案新旧対照条文

- 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案参考条文

- 景品表示法検討会

- 新井消費者庁長官記者会見要旨

などをもとに解説します。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

景品表示法とは

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、消費者保護を目的に昭和 37 年に制定された法律です。消費者に誤解を与える表示を禁止する表示規制などを定めています。

表示に関する規制は「優良誤認表示(第5条1項)」と「有利誤認表示(第5条2項)」「指定告示((第5条3項)」です。

- 優良誤認表示(第5条1項)…商品の品質や効果を実際よりも優れていると誤解させる表示

例

「これを食べるだで誰でも筋肉がつく」といった科学的根拠に基づかない表現 - 有利誤認表示(第5条2項)…価格や取引条件を実際よりも有利であると誤解させる表示

例

「セール期間限定価格」としているが、実際にはセール終了後もその価格で販売している - 指定告示(第5条3項)…優良誤認表示や有利誤認表示にはあてはまらないが、消費者を誤解させる表示や行為

例

実際には販売する意図がない商品やサービスを、集客のために広告に載せる(おとり広告)

2024年10月景品表示法改正のポイントは

景品表示法改正の背景は

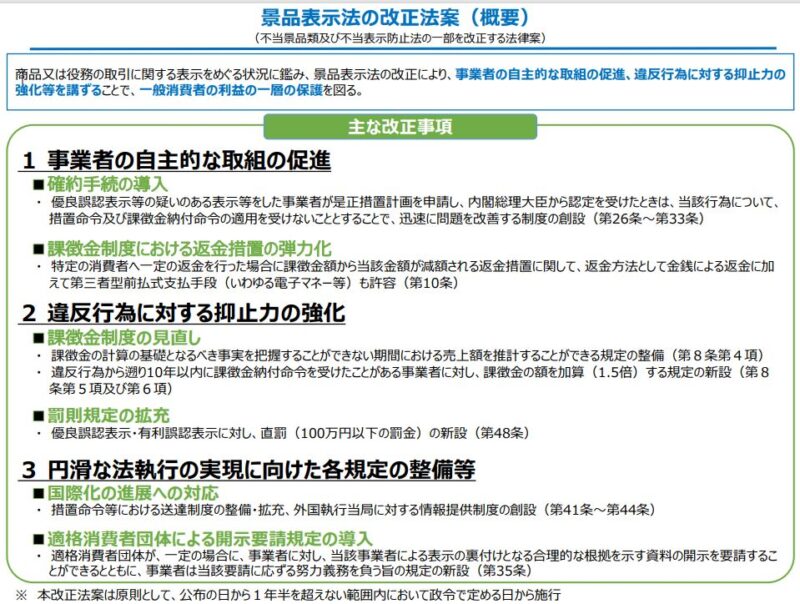

近年、通信販売やインターネット広告市場が拡大し、それに伴い消費者と事業者間のトラブルも増えてきました。現行の景品表示法では規制できない問題も出てきています。そこで、景品表示法を改正することで、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講じで、一般消費者の利益の一層の保護を図ることとなったわけです。

改正のポイント

続いて、2024年に全面施行された改正景品表示法のポイントを見ていきましょう。

改正の柱は大きく以下3つです。

- 事業者の自主的な取組の促進

- 違反行為に対する抑止力の強化

- 国際化の進展への対応

それぞれ、解説しています。

1 事業者の自主的な取組の促進

事業者の自主的な取組の促進として、以下が検討されています。

- 確約手続きの導入

- 課徴金制度における返金装置の弾力化

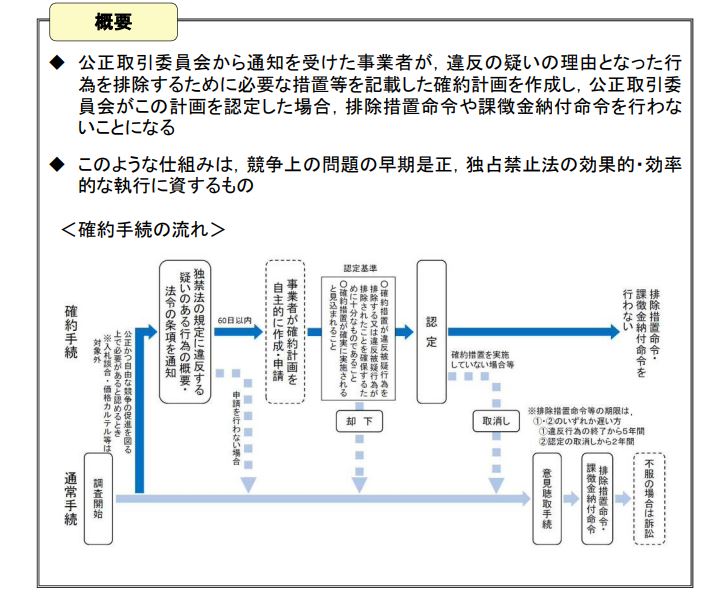

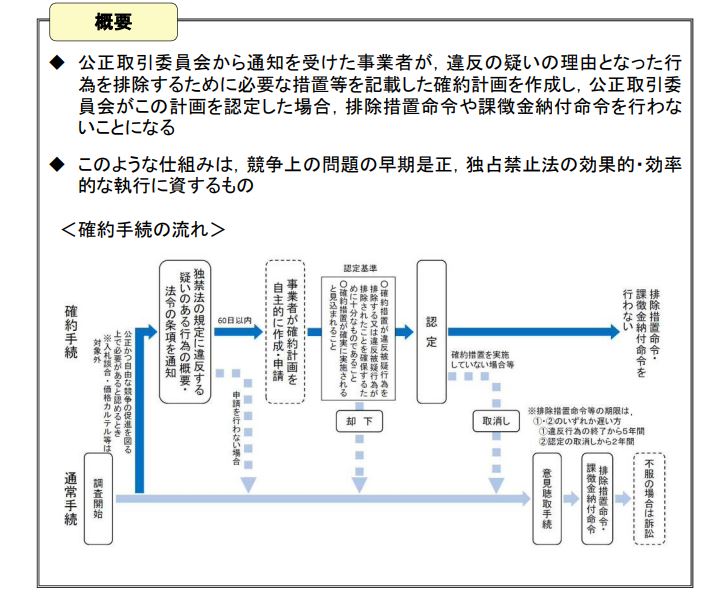

1.確約手続きの導入

確約手続きとは不当表示をしても、自ら表示の是正をする計画を内閣総理大臣に申請をし、認められた場合、措置命令や課徴金納付命令を受けないことにする制度です。簡単にいえば司法取引です。

確約手続きは迅速に問題を改善することを狙ったもので、景品表示法第26条~第33条に創設されます。

もっとも、悪質かつ重大な事案は対象にならず、措置命令や課徴金納付命令は発出されない一方で事業者名は公表となる取り決めになる見込みです。

独占禁止法では平成30年12月30日から導入されていて、複数の適用例が存在します。

ただし景品表示法における確約手続きの導入については、以下のような課題もあることから慎重に行うべきとの意見も少なくありません。

【確約手続きの課題】

- 表示の是正の申請後、同じ販売方法を繰り返す事業者の存在

- 措置命令などの執行力が弱まる懸念

- 公平性や一貫性の問題

自主的取り組みの推進の観点でいえば、確約手続きという形をとらなくても、調査着手前に自主的取り組みがなされている場合には、措置命令や確約手続きの対象とはしない旨を定めるほうが早いのではないかとの声もあります。

また事業者名が公表されることが前提となると、措置命令と同等の社会的制裁を受けることとなるため、確約手続きの積極的な利用はされず、わざわざ新設する意味がないのではないかとの声も、日本通信販売協会などから上がっています。

このような理由から確約手続きが導入されるか否か、また導入される場合どのような取り決めになるかは現時点では未定です。

2.課徴金制度における返金装置の弾力化

課徴金の返金措置に関して、返金方法として電子マネー等も許容するものです。第10条に新設されます。

2 違反行為に対する抑止力の強化

違反行為に対する抑止力の強化として、以下が検討されています。

- 課徴金制度の見直し

- 罰則規定の拡充

1.課徴金制度の見直し

景品表示法における課徴金の額は以下の計算式で算出されます。

課徴金額=「対象期間中の売上額×3%」(第 8 条第 1 項)

課徴金の計算には、基礎となる事実、すなわち、「いつからいつまで、いくらの金額を(不正に)売り上げたのか」を把握しなければならないわけです。ところが違反事業者が売り上げの記録や帳簿書類等を保存していない期間がある場合、その期間の売上がわからないため、課徴金を算出することができません。

そこで、対象期間における売上額を推計することができる規定が整備されます(第8条第4項)

悪質な事業者に対する課徴金の割り増し規定も新設されます。

具体的には違反行為から遡って10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を1.5倍にする規定が新たに設けられる予定です(第8条第5項及び第6項)

2.罰則規定の拡充

景品表示法の罰則には行政処分(指導や措置命令)と刑事処分(罰金や懲役)があります。

現行法では刑事処分が発出されるのは、行政処分に従わなかった場合のみです。改正法では迅速な処罰の観点から、行政処分を経ずに、直罰(100万円以下の罰金)を科す「直罰規定」が新設される予定です(第48条)

ただし直罰規定が適用されるのは、故意におこなった優良誤認表示と有利誤認表示です。意図せず不当表示になってしまったケースや指定告示には適用されません。

3 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等

円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等として、以下が検討されています。

- 国際化の進展への対応

- 適格消費者団体による開示要請規定の導入

1.国際化の進展への対応

国際化に対応するため、措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度が創設されます(第41条~第44条)

2.適格消費者団体による開示要請規定の導入

適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該根拠が営業秘密に該当する場合を除き当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定が新設されます(第35条)

実務への影響は

では改正景品表示法の法案が施行された場合、実務にどのような影響が及ぶことが考えられるのでしょうか。導入された場合、実務への影響が大きい次の2点について改正します。

- 確約手続き

- 適格消費者団体からの開示要請

1.確約手続きの影響

現行法でも確約手続きと似たことが行われています。たとえば「指導」は措置命令を発出するほどではないものの、是正が求められる軽微な違反行為に対する行政指導で、事業者名は公表されません。

これまで指導で対応してきた事案は、今後は確約手続を利用することになるものと考えられます。

他方で「供給主体」や「表示主体」といった違反要件が争われる事案においては、確約手続を利用するかは慎重に検討する必要があります。

現段階では確約手続が認められた場合、その確約計画が公表される見込みですし、場合によっては確約計画に基づく返金を求められる可能性もあります。

さらに返金を盛り込まない確約計画が認められたとしても、確約計画は公表される以上、民事で(適格消費者団体などから)返金要請がなされる可能性は大いにあります。こうした点から、確約手続ではなく事業者名が公表されない指導を求めて交渉する手もあるわけです。

2.適格消費者団体からの開示要請の影響

適格消費者団体からの開示要請についても、慎重な対応が求められるでしょう。

適格消費者団体からの開示要請は適格消費者団体のホームページで公開されることが予想されますが、要請を受けた事業者が合理的根拠資料を開示しなかった場合、その旨も併せて公表されるものと考えられます。

つまり当該資料を開示しなかったことが公表されることで、ブランド及び商品の評価が毀損されるおそれがあるわけです。

当然、その後の適格消費者団体による差止請求訴訟における裁判所の心証にも影響する可能性もあります。

適格消費者団体から根拠資料の開示要請があった際には、専門家と相談しつつ個別事案ごとに対応を検討することが重要です。

実のところ、薬機法や景品表示法については「違反しても捕まらない」と高をくくっている事業者が少なくありません。

しかし摘発リスクは確実に上がってきています。

- 消費者の権利意識の高まり

- ガイドラインの整備・法改正の活発化

- 不正を許さない風潮

また2022年頃からは、AIの台頭で監視業務の効率化が可能になりました。今後違法な表示はどんどん通報が入るようになります。

景品表示法違反で摘発された場合、原則社名が公表されます。

そして

「あの会社は嘘をついて消費者をだましていたんです」というニュアンスで報道されます。

そうなればブランドイメージは落ち、株価にも影響が出るでしょう。一度失った信用を取り戻すのは並大抵のことではありません。

広告法務は予防が重要です。

景品表示法改正の理由は?景品表示法改正の背景を解説

なぜ、景品表示法が改正されることになったのでしょうか。

2024年の景品表示法改正の背景は大きく次の2つに分けられます。

- 社会情勢の変化

- 抑止力強化・制度変更の必要性

それぞれ解説していきます。

景品表示法改正の背景1:社会情勢の変化

デジタル技術の発展により、インターネット取引は増大し海外とのインターネット取引も上昇傾向です。インターネット取引の市場規模が拡大する一方、インターネット取引に関するトラブルも増加し、対応が求められています。

デジタル化の進展

近年、情報通信技術の普及・発展に伴って、インターネット上の取引が増加しています。

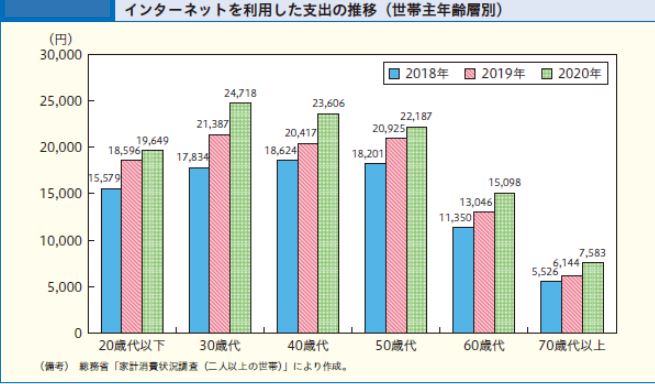

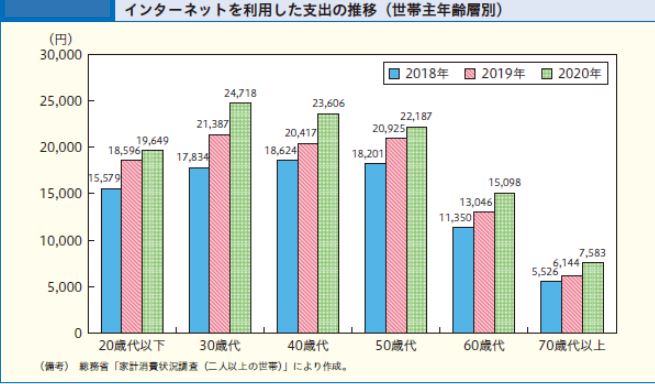

またインターネット取引を通じた支出を年代別に見ても、幅広い年代で増加しており、年代問わずインターネットが浸透してきていることわかります。

多くの消費者がデジタル・プラットフォーム(インターネ ット上のショッピングモールやフリーマーケット、オークションのサイト)を利用する一方、消費者からの相談も増えているのです。

消費生活相談で2 番目に多いのは「デジタルコンテンツ」に関する相談です。注目すべきが、高齢者だけでなく、20歳未満の若年層でも「デジタルコンテンツ」に関する相談が多くなっている点。ダークパターンや詐欺的な商法の横行などが影響しているものと思われます。

国際化の進展

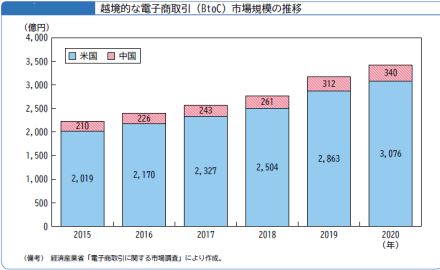

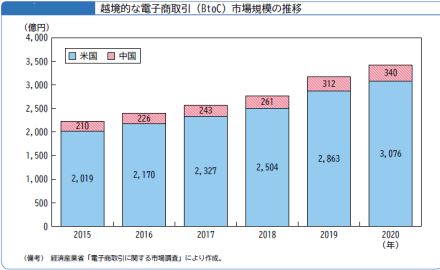

海外とのインターネット取引も増加しています。日本と米国との間でのB2Cのインターネット取引の令和2年の市場規模は3076億円であり、平成 27 年と比べ約1.5 倍となっています。

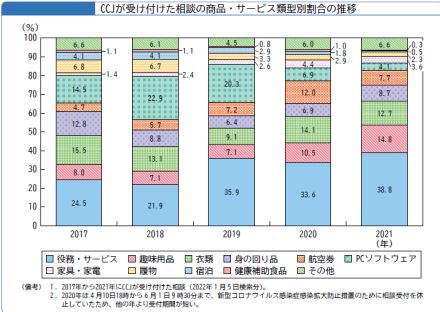

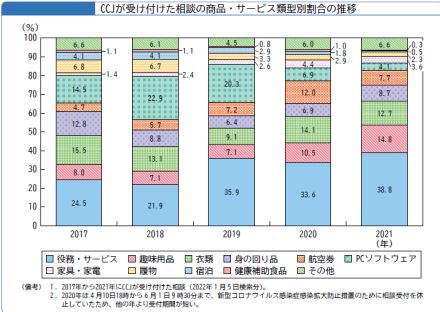

他方「越境消費者センター※(「Cross-border Consumer center Japan」:CCJ)に近年寄せられる相談はインターネット取引関係が大半を占めます。

※越境消費者センターとは、独立行政法人国民生活センターが運営する外国事業者とのトラブルに関する消費者相談窓口。

このような事情から、インターネット取引関連のトラブルに対応した法規制整備の必要性が増してきたわけです。

景品表示法改正の背景2:抑止力強化・制度変更の必要性

抑止力強化・制度変更の必要性が増してきたことも改正の大きな理由にあげられます。

景品表示法では、これまで消費者を守るための様々な規制が導入されてきました。

例

- 課徴金制度

- 不実証広告規制

しかし現行の規制では不具合が生じるケースがあるのです。

たとえば課徴金制度における課徴金は、「対象期間中の売上額×3%」で算定されます(第8条第1項)

課徴金納付命令が発出される際、行政から事業者に調査が入るのですが、売上がまとめられていない、事実報告や資料提出が行われないなどの理由で「いつからいつまで、いくらの金額を(不正に)売り上げたのか」という課徴金の計算の基礎となる事実を把握できないといった事態も生じます。

また景品表示法違反事例(端緒件数)は増加傾向ですが、年間の調査件数はほぼ横ばいで取り締まりが追い付いていない状況です。

さらに違反行為の把握から措置命令発出までに非常に長い時間がかかっています。

違反行為の把握から措置命令発出までの平均処理日数

- 違反行為の把握から措置命令まで:321 日

- 違反行為の把握から措置命令を受けた事業者が社告を行うまで: 372 日

- 違反行為の把握から課徴金調査終了まで: 575 日(課徴金納付命令が発出された事案では 701 日、課徴金納付命令が発出されなかった事案では 485 日)

その間に不当表示による被害はどんどん波及していきます。そのため迅速に処罰できる規定を設けるべきとの声が上がっていました。

悪質な違反行為を行う事業者の存在も背景にあります。

違反事業者のなかには違反と知りながら不当表示をおこなったり、繰り返し不当表示をおこなったりするところが少なくありません。そうした悪質な事業者に対する規定の必要性も上がっていました。

改正景品表示法全面施行は2024年|しかし詳細は未定

改正景品表示法は2024年に施行されます。ただし2023年11月現在では決まっていない部分も多く、どうなるかはわかりません。決定済かのように記載している記事が多いですが、まだすべてが確定しているわけではないのでご注意ください。

弊社は、薬機法や景品表示法など広告法務の網羅的かつ高度な専門知見を有しております。

特に景品表示法については日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善させた実績のほか、消費者庁と公正取引協議会主催の検定試験『景品表示法務検定』のアドバンスクラスも所有しております。

広告法務にお困りでしたら、まずはLife-lighterへお声がけください。