消費者保護を目的とする景品表示法では、あらゆる業種の不当表示を規制しています。とはいえ、すべての事業者が規制対象となるわけではありません。本稿では

- 景品表示法の表示規制の考え方

- 規制対象となるかどうかの判断基準など

について、わかりやすく解説していきます。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

景品表示法の表示規制とは

まずは景品表示法の表示規制について知っておきましょう。

医薬品と非医薬品を区分することが目的である医薬品医療機器等法(薬機法)は、化粧品と医薬部外品、医薬品、医療機器を規制しています。それ以外のものは原則規制対象外です。

他方、消費者保護を目的とする景品表示法の規制は、あらゆる業界に適用されます。ただ、すべての事業者が規制対象となるわけではありません。

次章から、どんなケースに規制対象となるのか、見ていきましょう。

規制対象は「供給主体性」と「表示主体性」の両方を満たすケース

景品表示法の規制対象になるのは、一定の要件を満たす場合のみです。

景品表示法はその第五条で、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について優良誤認、有利誤認などの不当表示をしてはならない」としています。

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。(中略)

(景品表示法第五条)

つまり景品表示法の表示規制対象になるには

①商品・サービスを供給していること(供給主体性)

②表示を主体的におこなっていること(表示主体性)

の両方に該当することが必要です。

景品表示法の表示規制の対象は次の両方を満たすケース

①商品・サービスを主体的に提供していること(供給主体性)

②表示を主体的におこなっていること(表示主体性)

表示主体性について争われたのが、2017年12月27日のAmazon合同会社の摘発事例です。

景品表示法の規制対象となる事業者とは?供給主体性と表示主体性の考え方

では、この供給主体性と表示主体性は、どのようなケースでどういった事業者に認められるのでしょうか。供給主体性と表示主体性の考え方について解説していきます。

供給主体性の考え方

供給主体性が直接的に認められる事業者には、たとえばメーカーや卸、小売店などが挙げられます。

しかし「供給する」とは商品の流通ルートやその実態などをみて判断されるものであり、これらの事業者にとどまりません。

たとえば不動産売買の仲介業者A社が、仲介する不動産に対して表示をおこなう場合、仲介業者の役割は仲介の役割を果たすに過ぎませんよね。

不動産について供給主体性がある

つまり、不動産売買の仲介業者A社は不動産取引の当事者とはいえないわけです。しかしながら、仲介業者は「自己の供給する」不動産についての表示をしているとみなされます(=供給主体性がある)。

フランチャイズと支部

またフランチャイズと支部の関係の下で、フランチャイズの運営本部が表示をおこなう場合、本部は直接的には商品やサービスを供給していなくても、「自己の供給する商品やサービス」を供給しているとみなされることがあります。

たとえば株式会社ファミリーマートに対する措置命令(H.21.11.10)では、商品提供には直接関与していない本社が措置命令の宛名人となっています。

ファミリーマートに対する措置命令(H.21.11.10)

店舗で販売していた「カリーチキン南蛮おにぎり」 に国産鶏肉使用と表示していたが実際にはブラジル産鶏であった。消費者庁は、優良誤認表示にあたるとして株式会社ファミリーマートに措置命令を発出した。

大規模小売業者とそのテナント

大規模小売業者とそのテナントの関係においては、共同して供給しているとみなされれば双方に供給主体性が発生する場合があります。

例)

- 「○○百貨店××コーナー」などテナントが大規模小売業者の一部門であるかのような形態で行われている

たとえば京王百貨店及び明治屋産業対する排除命令(H14.10.25.)では、両者が共同して牛肉を供給したとみなされ、京王百貨店及び明治屋産業の双方が排除命令の宛名人となっています。

京王百貨店及び明治屋産業対する排除命令(H14.10.25.)

明治屋産業が京王百貨店の精肉売り場で出店し、「松坂牛」として一般消費者に精肉を販売していた。しかし実際にはとちぎ牛だった。

運営に関する指示権限は京王百貨店が有していたこと、包装紙に貼付するラベルにも「(株)京王百貨店 精肉売り場」と記載されていたことなどから京王百貨店は自己が表示の内容を決定できるにもかかわらず委託した(=他の事業者に委託した)とみなされ、消費者庁は明治屋産業と京王百貨店に排除命令を発出した。

そのほか、卸売業が小売業者の取引条件の表示に関与した場合、卸売業者にも自己供給要件が認められることがあります。(H.29.12.1イエローハットに対する措置命令、H.29.7.11東京瓦斯に対する措置命令など)

表示主体性の考え方

表示主体性は表示内容の決定に関与しているかどうかで判断されます。

表示内容の決定に関与しているとみなされるのは、次のいずれかに該当する事業者です。

<表示内容の決定に関与しているとみなされる事業者>

①自らまたは他社と協力して表示内容を決定した事業者

②他社の説明に基づいて表示内容を決定した事業者

③他社に表示内容の決定を委ねた事業者

たとえば小売業者は表示内容の決定にまったくかかわっていない場合には不当表示の主体となることはありません。

表示内容の決定にまったくかかわっていない場合小売業者は不当表示の主体とならない

- メーカーが作成したチラシを単に配布する

- メーカーが作成したカタログをそのまま店内に設置する

他方、表示内容の決定にかかわっている場合、小売業者も不当表示の主体になり得ます。

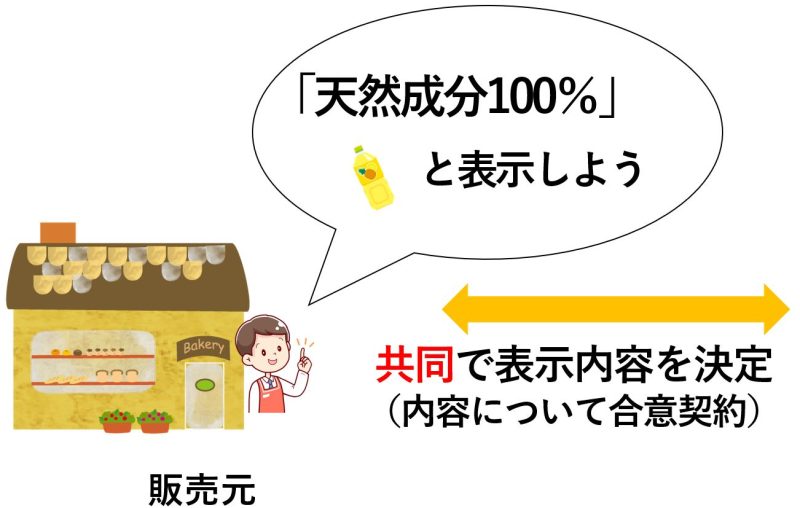

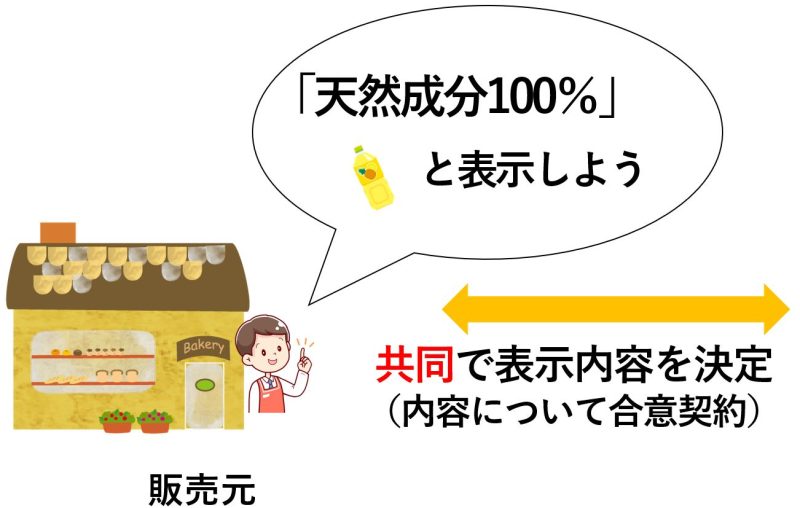

表示内容の決定にかかわっている場合、小売業者も不当表示の主体になり得る

- 原材料業者の説明に基づいて広告を作成

- 卸売業者と話し合って店内POPを作成

仮に、原材料業者の誤った説明に基づき表示を行った結果、不当表示になってしまった次のようなケースがあったとします。

原材料業者の説明が間違っていたため不当表示になってしまった場合

この牛肉は丹波牛です(本当は外国産の肉)

ほう!それではこのお肉を使って

「丹波牛のレアステーキそよ風を添えて」をお店で提供しよう

不当表示が発生

この場合、表示主体性は実際に表示を作成した事業者(レストラン)のみに認められます。

「え!そうなの?間違った説明をした原材料業者Aがそもそも悪いのでは?」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そうなんです。

景品表示法では不当表示のきっかけを作ることは規制していません。そのため誤った情報提供をしただけでは規制対象にならないのです。

表示主体性が認められるのは、あくまでも表示内容の決定に関与した事業者です。

<表示内容の決定に関与しているとみなされる事業者>

①自らまたは他社と協力して表示内容を決定した事業者

②他社の説明に基づいて表示内容を決定した事業者

③他社に表示内容の決定を委ねた事業者

レストランは②他社の説明に基づいて表示内容を決定した事業者に該当し、表示内容の決定に関与した事業者とみなされます。

なおこのケースではレストランは自己の商品やサービスとして提供している(供給主体性が認められる)ため、規制対象となります。

では次のような場合どうでしょうか。

小売業者AがメーカーBに商品の製造を委託し、その商品のパッケージに記載する表示の作成もメーカーBに委任していた。後日パッケージの不当表示が発覚した。

この場合小売業者Aは③他社に表示内容の決定を委ねた事業者に、メーカーBは①自らまたは他社と協力して表示内容を決定した事業者に該当します。

よって小売業者AとメーカーBの双方に表示主体性が認められます(規制対象になるには、それぞれ供給主体性がある=自己の供給する商品・サービスとして販売しているとみなされることが必要です)。

契約と異なる仕様で表示が制作された場合

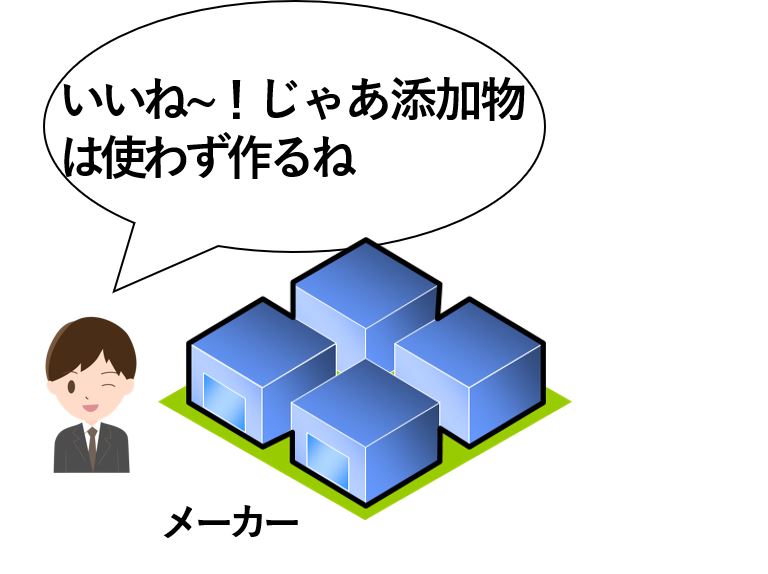

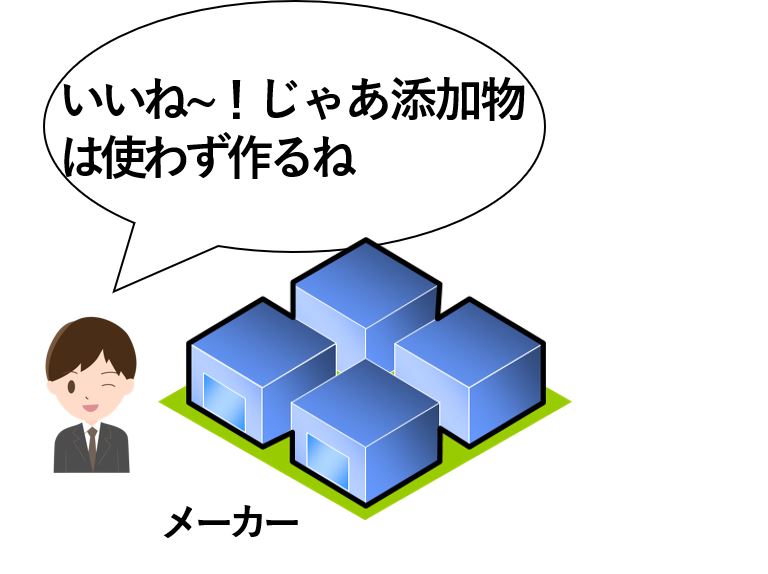

では販売元とメーカーが共に表示内容の決定に関与していた場合に、メーカーが契約と異なる仕様で商品を作ったことにより結果として不当表示になってしまったケースでは、表示主体性はどのように考えればいいのでしょうか。

販売元とメーカーが共に表示内容の決定に関与していた場合に、メーカーが契約と異なる仕様で商品を作ってしまったため結果として不当表示になってしまった

お伝えしているように、表示主体性は表示内容の決定に関与しているかで判断されます。そのためこのケースでは、販売元とメーカーの双方に表示主体性が認められることとなります(規制対象になるには、それぞれ供給主体性がある=自己の供給する商品・サービスとして販売しているとみなされることが必要です)。

規制対象とならないケース

では反対に、規制の対象とならないないケースにはどのようなものがあるのでしょうか

表示を供給する事業者(広告代理店やメディアなど)

景品表示法の表示規制の対象は「自己の供給する商品やサービスを供給する事業者」です。

広告代理店やメディア(テレビや新聞など)といった、表示を供給する事業者は商品やサービスの表示の作成にかかわっていても、原則的には「自己の供給する」商品・役務を供給しているとはみなされず、景品表示法の表示規制対象外となります※

※広告代理店やメディアでも自らまたは商品・役務を供給するほかの事業者と協力して自己の商品・役務を供給していると認められる場合、供給主体性が発生することがあります。

商品・役務の供給を「受ける」取引(買取サービスなど)

そして自己の「供給する」商品・役務の取引についての事項であることが必要なため、自己が商品・役務の供給を「受ける」取引に関する表示は景品表示法の規制対象外です。

例)

- 買取サービス

- 従業員の募集など

消費者が誤認すれば、事業者の故意過失問わず不当表示に該当しうる

そして留意が必要なのが、景品表示法の不当表示該当性は「消費者が誤認するか否か」で判断されることです。事業者側の故意過失は問わず、また実際に消費者が誤認したことにより商品やサービスを購入したかどうかも関係ありません。

景品表示法の対象は供給主体性と表示主体性が認められる場合のみ!

景品表示法の対象は供給主体性と表示主体性の両方が認められる場合のみです。

ただし、景品表示法の表示規制まわりの取り決めは今後変更になる可能性があります。たとえば本稿のキーワードである「供給要件」は撤廃し、供給主体性の認められないASPやアフィリエイター、広告代理店、広告制作会社、コンサルティング会社、モール運営事業者なども景品表示法の規制対象にすべきとの声があがっています。

理由は、以下のようなことです。

- アフィリエイターは不当表示をおこなうインセンティブが働きやすい

- 広告代理店やコンサルティングが主導して広告を作成するケースがある

- 消費者はショッピングモールを信頼して購入する

- 広告主のサイトよりむしろアフィリエイト広告が消費者の購入の意思決定に影響を与えるきっかけとなる

「景品表示法検討会」や「アフィリエイト広告等に関する検討会」では供給主体性を違反行為の要件から撤廃するか否かは、中長期的に取り組むべき重要な課題に位置付けられています。

今後はASP、アフィリエイター、出資会社、広告代理店、広告制作会社、コンサルティング会社、モール運営事業者なども景品表示法の規制対象になるかもしれません。

また打消し表示についても優良誤認、有利誤認とは切り分けて、別に新たに条文が追加されることが検討されています。

【令和6年景品表示法務検定対策講座】8,000円

- 景品表示法の講義動画

- 出題範囲(過去問含む)のテキスト

- 理解が難しい箇所の解説(PDF)

\ 出題傾向・試験対策が分かる /