「A社製品の半額!!」「有効成分3倍!(当社従来製品比)」・・・広告でよく見られるフレーズです。自社や競合のサービス・製品を引き合いに出し、優位性をアピールする広告手法を『比較広告』といいます。

国民性からか、日本では他社製品ではなく自社製品と比較することが多いですが、他社より優れているという広告は景品表示法上、認められるのでしょうか。景品表示法本文や比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)を元に解説していきます。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

比較広告そのものは合法

景品表示法では不当表示として優良誤認表示(第5条1号)や有利誤認表示(第5条2号)を禁止しています。

しかし、不当表示の禁止は自社製品や競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。つまり要件を満たせば比較広告は認められます。

不適切な比較広告は罰則の対象に

ただ、不適切な比較広告は優良誤認表示(第5条1号)や有利誤認表示(第5条2号)に該当し、罰則の対象になるおそれがあります。

そもそも景品表示法が優良誤認表示や有利誤認表示を禁止しているのは、商品や取引条件が実際のもの(または競合他社のもの)よりも著しく優良/有利であると一般消費者に誤認させるおそれがあるためです。

誤認が生じれば、公平な選択を妨げられる(商品・サービスの選択に影響を及ぼす)ことになりますよね。

そこで比較広告ガイドラインでは比較広告が不当表示とならないための要件について以下のように規定しています。

比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者にこのような誤認を与えないようにする必要がある。このためには、次の三つの要件をすべて満たす必要がある。

① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

比較広告ガイドライン2(2)

② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

③ 比較の方法が公正であること

適正な比較広告といえるためには次の要件を満たす必要があります。

- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

- 比較広告の方法が適正であること

比較広告が認められるために

適正な比較広告といえるためには次の要件を満たす必要があります。

- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

- 比較広告の方法が適正であること

比較広告が認められるための要件1|比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

客観的に実証されている数値や事実を比較する場合には、通常誤認が生じることはないため、不当表示とはなりません。

「客観的に実証されている」というためには次の点に考慮する必要があります。

- 実証が必要な事項の範囲

- 実証の方法および程度

- 調査機関

(1) 実証が必要な事項の範囲

まずは、実証が必要な事項の範囲、すなわち、なにをどこまで実証しなければならないのかです。実証が必要な事項の範囲は、比較広告で主張する事項の範囲となります。

たとえば、「東京都渋谷区で調査した結果、A商品よりB商品が〇〇において××の程度優れていた」と比較広告する場合、以下の2つが必要です。

- 東京都渋谷区においてA商品とB商品の〇〇に関する調査が実施されていること

- 主張する調査結果(A商品よりB商品が〇〇において××の程度優れている)がでていること

(2) 実証の方法および程度

次に問題となるのが実証の方法および程度すなわち、どんな実証方法でどこまでのエビデンスレベルが求められるのかです。

実証の方法および程度は、比較する商品などの特性の実証方法に確立されたものがあるかどうかによって異なります。

【確立された方法がある場合】

確立された方法がある場合その方法によって、おこなう必要があります。

たとえば、

ダイヤモンドの硬度について比較する場合、実証は「押し込み試験法」もしくは「動的硬さ試験法」によっておこなうことが求められます。窒素酸化物の濃度について比較する場合、日本工業規K0104に定める方法で実証することが必要です。自動車の燃費効率について比較する場合、「10モード法」と呼ばれる方法によって実証しなければなりません。

【確立された方法がない場合】

確立された方法がない場合には

- 「社会通念上」「経験則上」妥当な方法で

- 主張しようとする事実が存在すると認識できる程度まで

おこなうことが求められます。

参考:

「社会通念上・経験則上妥当な方法」や「事実が存在すると認識できる程度」はどのように判断する?

「社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法」や「主張しようとする事実が存在すると認識できる程度」は

「比較する商品の特性、広告の影響の範囲及び程度等から総合的に判断することとされています。

たとえば、自社製品と他社製品に対する消費者の印象について、相当広い地域で比較広告をおこなうような場合には相当数のサンプルを選んでおこなった調査での実証が必要になります。

他方、零細企業が、低額の商品について一部の地域に限定して比較広告をおこなうような場

また、以下のものは実証されているものとして取り扱うことができます。

- 公的機関が公表している数値や事実

- 比較対象商品等を供給する事業者がパンフレット等で公表し、かつ、客観的に信頼できると認められる数値や事実

✓比較する商品等の特性について確立された方法がある場合にはその方法によって、おこなう

✓確立された方法がない場合には社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法によって、主張しようとする事実が存在すると認識できる程度まで、おこなう

✓公的機関が公表している数値や事実、比較対象商品等を供給する事業者がパンフレット等で公表し、かつ、客観的に信頼できると認められる数値や事実については、表示可能

(3) 調査機関

そして、調査機関すなわち誰が調査するのかです。

客観性、中立性の観点から調査の主体機関として望ましいのは、広告主とは関係のない第三者機関とされています。

- 国公立の試験研究機関などの公的機関

- 中立的な立場で調査、研究をおこなう民間機関など

誤解されがちですが、広告主と関係のない第三者のおこなったものでなくとも、実証方法等が妥当なものである限り、これを比較広告の根拠として用いることができます。

つまり「自社調べ」の調査結果でも客観性が担保されていれば認められます。

明らかに実在しない内容の場合不当表示にはあたらない!?

表示している内容が、誰が見ても空想上のものであって、実在しないことが明らかな場合には、一般消費者がそのような事実が存在すると誤認することはありません。そのため不当表示には該当しないこととなります。

たとえば、「この商品は銀河で火星人に最も人気の商品です!」と広告した場合。

明らかに空想の内容ですよね。「え~!火星人にも人気なの!?」となる人はいないわけです。そのため景品表示法上問題となることはありません。

✓調査機関は広告主とは関係のない第三者機関が望ましい

✓広告主と関係ない第三者がおこなったものでなくても、その実証方法などが妥当なものである限り可能

比較広告が認められるための要件2: 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

客観的に実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用する場合には、通常一般消費者が誤認することはないので、不当表示とはなりません。

「正確かつ適正に引用する」というためには、以下の事項に留意する必要があります。

- 調査結果の引用の方法

- 調査方法に関するデータの表示

(1) 調査結果の引用の方法

調査結果の引用の方法は次の2点に考慮しなければなりません。

- 実証されている事実の範囲内で引用すること

- 調査結果の一部を引用する場合には、調査結果の趣旨に沿って引用すること

1実証されている事実の範囲内で引用すること

実証の根拠となる調査が限られた条件の下で行われている場合には、同じ条件下での比較として引用する必要があります。

NG例①

温暖地用のエンジンオイルの性能に関する比較広告において、温暖地での比較実験の結果のみを根拠に自社製品が国内のすベての地域において優秀であるかのように主張する

主張する事実(自社製品が国内のすベての地域において優秀である)についてまでは実証がないこととなり、不当表示に当たるおそれがあります。

2調査結果の一部を引用する場合には、調査結果の趣旨に沿って引用すること

また調査結果の一部を引用する場合には自己の判断で項目を選定し引用してはいけません。調査結果の趣旨に沿って引用することが必要となります。

NG例②多数の項目にわたって比較テストをしている調査結果の一部を引用する場合に、調査結果の本来の趣旨とは異なる形で引用し、自社製品の優秀性を主張する

ex.自己の判断でいくつかの項目を恣意的に取り上げ、その評価点数の平均値を求める

引用元の調査は多数の項目の比較を趣旨とした調査であるのに、都合よく一部分だけ切り取り、調査の趣旨と異なる形で引用しているため不当表示に当たるおそれがあります。

近年問題視されているのが、非公正なナンバーワン表示です。調査の項目や対象、調査方法を自社が有利になるよう恣意的に定めた「結果ありき」の形式的な調査を根拠に「ナンバーワン」を訴求するもので、摘発事例も多くあります。

たとえば以下の摘発事例があります。

株式会社ARSと株式会社リュウセンに対する措置命令(平成29年11月2日)

比較サイトの自作自演の事例です。

自社がつくった比較サイトで「50を超す業者サイトから優良業者を15に厳選! 電気工事業者を徹底比較」などと表示。1〜3位に自社の電気トラブル解決サービスを紹介した。しかし、裏付けとなる根拠がなかった。別の自社サイトでは、拠点数や受注実績を実際より多く表示していた。

家庭教師派遣会社ワン・ツー・ワンに対する措置命令(令和2年9月14日)

家庭教師お客様・料金・第一志望校合格満足度3部門第1位 2019年3月全国の子どもがいる20~50代の男女から選ばれました。」と、あたかも顧客からの満足度が高いものであるかのように表示していた。しかし実際は、インターネット上で収集した家庭教師派遣事業者9者に関するイメージ調査を基にしたもので、顧客に対する調査ではなかった。

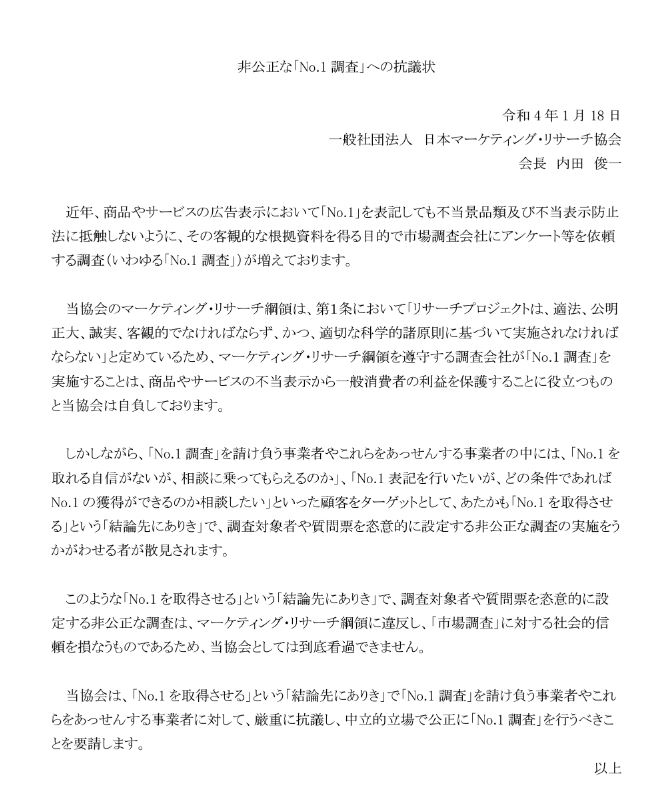

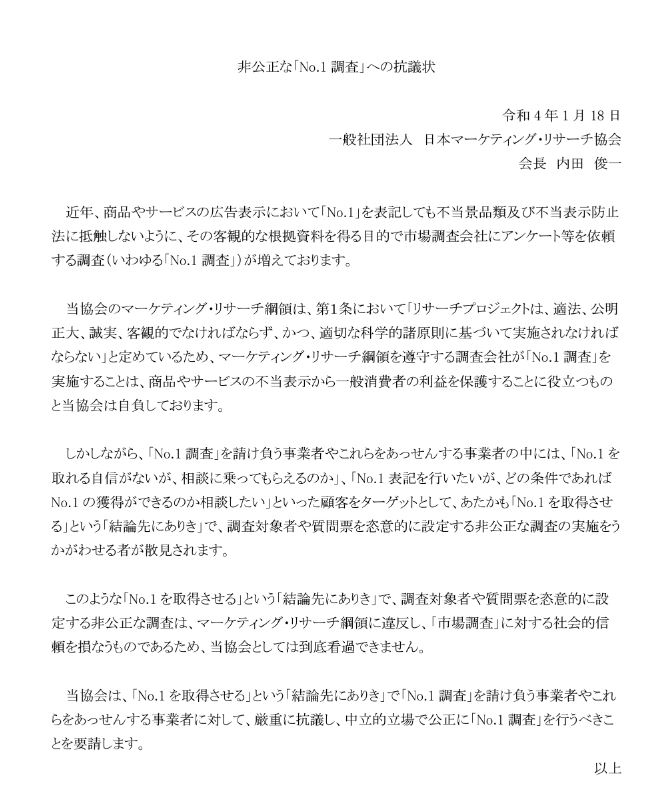

令和4年1月には一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会が抗議文を発出するに至っています。

(2) 調査方法に関するデータの表示

調査結果を引用して比較する場合には調査方法に関するデー タを広告中に表示することが望ましいとされています。

- 調査機関

- 調査時点

- 調査場所

ただ広告スペースには限りがあるため、「調査方法を適切に説明できる限り、これらのデータの省略は可能」としています。

もっとも、調査機関や調査時点等をあえて表示せず、調査の客観性や調査時点等に ついて一般消費者に誤認を生じさせることとなるような場合には、不当表示となるおそれがあります。

⇒調査結果によれば、100人中60人がA商品よりB商品の方が使い心地がよいと言った。」という広告において、調査機関、調査時点、調査場所等についてはあえて表示せず、むしろ「近時における権威ある調査によれば」等とあたかも第三者機関が最近おこなった調査であるかのような文言を用いているが、実際には、自社でおこなった調査であったり、相当以前におこなった調査であった

「100人中60人がA商品よりB商品の方が使い心地がよいと言った。」とのデータをあたかも第三者機関によりおこなわれた調査結果であるかのように表示しているものの、実際は自社の調査結果です。不当表示に当たるおそれがあります。

✓調査機関、調査時点、調査場所等の調査方法に関するデータを広告中に表示することが適当

✓広告スペースなどの関係から、調査方法を適切に説明できる限り、これらのデータの省略は可能

✓調査機関や調査時点等をあえて表示せず、調査の客観性や調査時点などについて一般消費者に誤認を生じさせることとなるような場合は不可

比較広告が認められるための要件3:比較の方法が公正であること

比較の方法が公正である場合には、一般消費者が誤認することはないので、不当表示となりません。ここでいう「公正」とは良識ある方法というほどの意味合いです。

「比較の方法が公正である」というためには、以下の事項を考慮する必要があります。

- 表示事項(比較項目)の選択基準

- 比較の対象となる商品等の選択基準

- 短所の表示

(1) 表示事項(比較項目)の選択基準

表示事項についての基準についての定めはなく、どのような項目を比較しても、問題はありません。

しかしながら、実際には商品やサービスの全体の機能、効用にほとんど影響がないにもかかわらず、あたかも商品やサービスの全体の機能、効用が優良であるかのように強調するように表示している場合には、不当表示となるおそれがあります。

一般に、どのような事項について比較したとしても特に問題ない。

比較広告ガイドライン5(1)

しかしながら、特定の事項について比較し、それが商品等の全体の機能、効用等に余り影響がないにもかかわらず、あたかも商品等の全体の機能、効用等が優良であるかのように強調するような場合には、不当表示となるおそれがある。

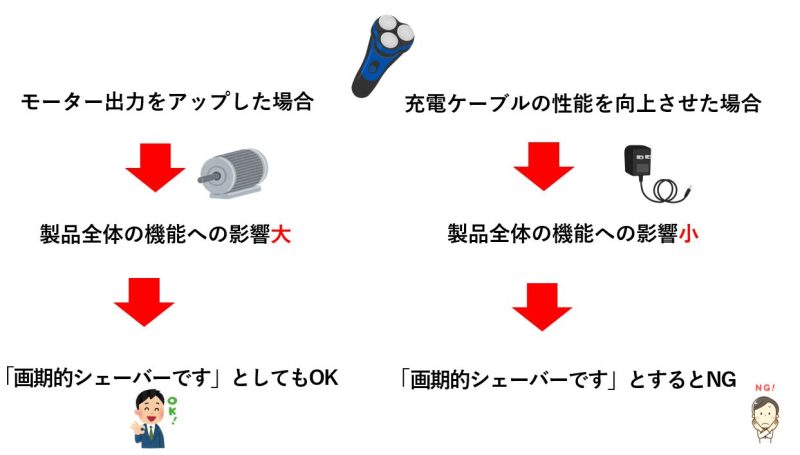

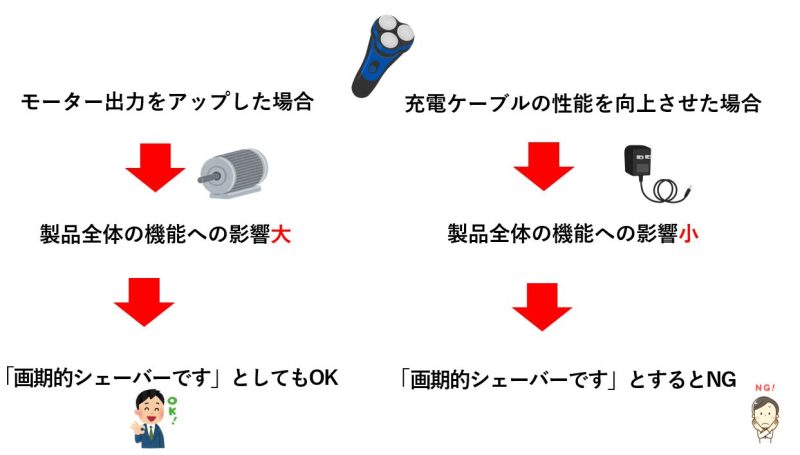

たとえば電気シェーバーで

- モーター出力を向上させた場合……製品全体の機能に大きな影響を与える→「他社と比較して画期的シェーバーです」といえる

- 充電ケーブルの性能を向上させたた場合……製品全体の機能にさほど影響は与えない→「他社と比較して画期的シェーバーです」といえない

【最大級の表現を用いる場合のポイント】

最大級の表現でも、不当表示になるケースとならないケースがあります。

基準は、次の2点です。

- 合理的根拠の有無

- 商品用途と関係している事項についてであるか

たとえば「世界一」と表示する場合、まずは“世界一”とする合理的根拠が必要です。合理的根拠がない場合は不当表示にあたるおそれがあります。

また合理的根拠があっても、適正広告といえるためには“世界一”なのは、その商品の用途と関わりがある事項についてであることが必要です。

実際には商品にとって重要でない事項について世界一であるにもかかわらず単に「世界一」としたのでは、その商品全体が世界一優れているとの誤認を与えかねないためです。

化粧品の最大級表現についてはこちらで詳しく解説しています。

✓どのような事項について比較したとしても問題はない

✓特定の事項について比較し、それが商品等の全体の機能、効用等に商品等の全体の機能、効用等にほとんど影響がないにもかかわらず、あたかも商品等の全体の機能、効用等が優良であるかのように表記するのは不可

(2) 比較の対象となる商品等の選択基準

一般に、比較の対象として、競争関係にあるどのような商品等を選択しても問題はありません。

しかしながら、社会通念上又は取引通念上、同等でないとして認識されているものと比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合には、不当表示となるおそれがあります。

一般に、比較の対象として、競争関係にあるどのような商品等を選択しても特に問題ない。

比較広告ガイドライン5(2)

しかしながら、社会通念上又は取引通念上、同等のものとして認識されていないものと比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合には、不当表示となるおそれがある

自社のデラックス・タイプの自動車の内装の豪華さについて比較広告する場合に、他社製品のスタンダード・タイプのものの内装と比較し、グレイドが異なることについて触れず、あたかも同一グレイドのもの同士の比較であるかのように表示する

一般消費者が豪華さの比較が同一グレイドのもの同士の比較であると誤認しかねず、不当表示に当たるおそれがあります。

また、製造又は販売が中止されている商品であるにもかかわらず、あたかも現在製造又は販売されている商品であるかのように表示することも、不当表示となるおそれがあります。

製造又は販売が中止されている商品等と比較しているにもかかわらず、あたかも現在製造又は販売されている商品等との比較であるかのように表示することも、不当表示となるおそれがある。

比較広告ガイドライン5(2)

自社の新製品と他社の既に製造が中止されている旧型製品を比較し、特に旧型製品との比較であることについて触れず、あたかも新製品同士の比較であるかのように表示する

一般消費者が新製品同士の比較であると誤認すしかねず、不当表示に当たるおそれがあります。

✓社会通念上又は取引通念上、同等のものとして認識されていないものと比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合は不可

✓製造又は販売が中止されている商品などと比較しているにもかかわらず、あたかも現在製造又は販売されている商品などとの比較であるかのように表示する場合は不可

(3) 短所の表示

ある事項について比較する場合、これに付随する他の短所を表示しなかったとしても特に問題はありません。

しかしながら、表示を義務付けられており、又は通常表示されている事項であって、主張する長所と不離一体の関係にある短所について、これを殊更表示しなかったり、明りょうに表示しなかったりするような場合には、商品全体の機能、効用等について一般消費者に誤認を与えるので、不当表示となるおそれがあります。

土地の価格を比較する場合において、自社が販売する土地が安価なのは高圧電線の架設予定があるためなのにもかかわらず、これについて特に触れない

⇒土地が安価なのは、高圧電線の架設予定があるというデメリットがあるがゆえなのに、それについて触れないと、不当表示に当たるおそれがあります。

✓ある事項について比較する場合、これに付随する他の短所を表示しなかったとしても問題ない

✓表示義務があったり通常表示されている事項について、主張する長所と不離一体の関係にある短所を表示しなかったり、明りょうに表示しなかったりするような場合は不可

中傷、ひぼうにわたる比較広告

中傷、ひぼうとなる比較広告は景品表示法や刑法上の問題が生じる恐れがあります。

事実に反する中傷、ひぼうを用いた比較広告は不当表示になる

事実に反する中傷、ひぼうを用いた比較広告は不当表示になるおそれがあります。

中傷、ひぼうとなる比較広告のうち事実に反するものは、一般消費者に誤認を与える場合には、不当表示となるおそれがある。

比較広告ガイドライン6

どこからが中傷、ひぼうに該当する?

ここで気になるのが、どこからが中傷、ひぼうになるのか、ということではないでしょうか。薬機法では必ずしも直接的な批判でなくとも中傷、ひぼうに該当します。

薬機法のルールを定めた「医薬品等適正広告基準」では以下のように規定しています。

9 他社の製品の誹謗広告の制限医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。

(中略)

①他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合

例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」②他社の製品の内容について事実を表現した場合

医薬品等適正広告基準9

例:「どこでもまだ××式製造方法です。」

注目したいのが、間接的かつ比較的緩やかな表現も他社誹謗としている点です。

- 流行おくれ

- まだ××式製造方法

事実でもケースによっては法的な問題が生じる

また事実に基づく中傷やひぼうでも、信用失墜、人身攻撃にわたるものなど比較対象商品を著しく貶める場合、不当表示になりえます。

また、事実に基づくものであっても、信用失墜、人身攻撃にわたるもの等で、広告全体の趣旨からみて、あたかも比較対象商品等が実際のものより著しく劣っているかのような印象を一般消費者に与えるような場合にも、不当表示となるおそれがある。

比較広告ガイドライン6

さらにけは信用毀損罪(刑法233条)に該当するおそれがあります。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法233条

✓中傷、ひぼうにあたる比較広告は景品表示法、薬機法上問題となりうる

✓中傷、ひぼうにあたる比較広告は内容が虚偽の場合不当表示(景品表示法第5条)だけでなく信用毀損罪(刑法233条)にあたる

✓間接的・緩やかな中傷でもアウトになりうる

主観の比較広告は望ましくない

比較広告が適法とされるのは次のケースです。

(1)客観的に実証できる要素について

(2)正確な比較結果

(3)公正な方法で(いわば紳士的な方法で)掲載する場合

このため、たとえば自動車の比較広告で客観的に実証できる項目について比較することは問題ありません。

- サイズ

- 排気量

- 燃費など

他方、客観的な数値で測れない項目に対して、「優」「良」…、「A」「B」…などが入りやすい形式で比較表示することは適当ではないというのが消費者庁の見解です。

- 乗り心地

- 香りなど

要件を満たさない場合優良誤認表示・有利誤認表示として罰せられる可能性

以上、適正な比較広告として認められるための要件

- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

- 比較広告の方法が適正であること

を満たさない場合、景品表示法第5条の規定する不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)に抵触する可能性があります。

措置命令

景品表示法に抵触すると判断された場合、まずは消費者庁から措置命令が下ります。

【措置命令で下される命令】

違法な広告であったことの一般消費者に周知徹底

再発防止策を自社の役員や従業員に周知徹底

広告の停止

刑事罰

措置命令に従わない場合、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金あるいはその両方」が科されることがあります(景品表示法36条)。

さらに、法人には、「3億円以下の罰金」が科されることとなります。

課徴金(売上額×3%)

また課徴金納付命令が発出される場合もあります。

課徴金の額は、売上額の「3%」、対象となる期間は最長で摘発時からさかのぼって3年間です(除斥期間)

ただ、景品表示法には課徴金の減免規定があり、条件を満たせば課徴金が減額・免除となります。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

比較広告には細心の注意を

比較広告自体は不当表示には当たりませんが、「比較広告に関する景品表示法上の考え方」により細かく規定されていますから細心の注意が必要です。さらに景品表示法に適合していても、媒体社の審査基準によっては通らないこともあります。

比較広告はともすれば低俗なイメージを与え、ブランド価値を毀損しかねません。

Life-lighterでは、日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善させた実績をもち、消費者庁と公正取引協議会の資格「景品表示法務検定」のアドバンスクラスを取得済(合格者番号APR22000 32)の専業薬機法ライターが広告法務をサポートしています。

- 薬機法ライティング

- 広告制作

- 薬機法チェック(非弁行為に当たらない方法)

- セミナー

- 広告表現コンサルティング

- 社内研修

などのサービスを提供しているほか、AI時代に稼げる薬機法ライターの養成スクールも展開しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

コメント