明らか食品とは、野菜や果物、豆腐、パンなど誰が見ても食品と認識できるものです。

薬機法では非医薬品が医薬品的効能をうたうことを禁止していますが、明らか食品は誤認されないため効能表示が可能です。

ただし病名や特定の人向け表示、虚偽誇大表現は禁止です。添加物を含む食品、一般性がない食品、食目的がないものは該当しません。菓子や清涼飲料水も対象外です。表示には景品表示法や健康増進法の規制も受けるため注意が必要です。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

医薬品的効能をうたえる「明らか食品」とは

明らか食品とは外観・形状などから食品であることが容易に判断できる食品(=明らかに食品であるもの)です。

明らか食品であれば効果効能の標ぼうが可能です。

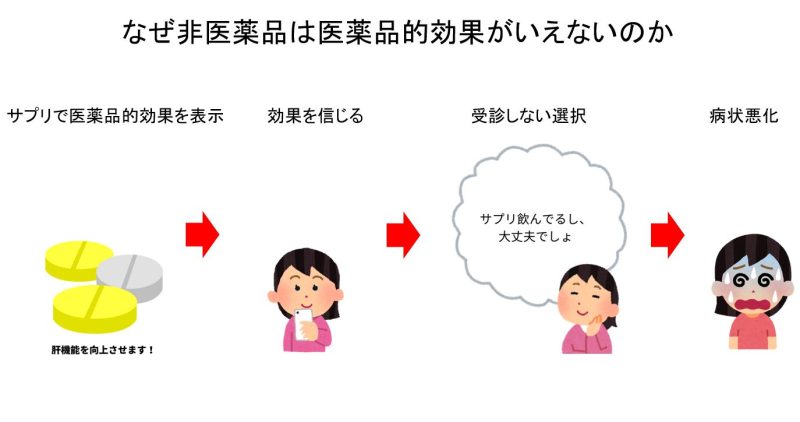

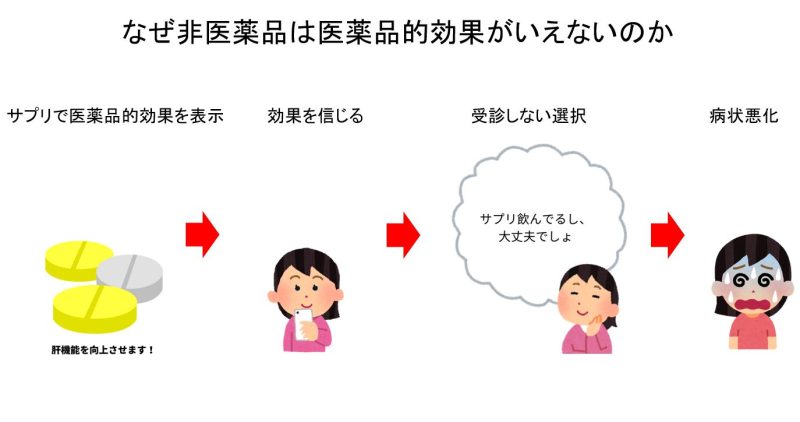

薬機法では医薬品でないものが医薬品的な効果効能をうたうことを禁止しています。そのため通常健康食品は医薬品的な効果効能をうたうことはできません。

たとえば血糖値が高い人が、「血糖値を低下させる」とうたったサプリメントの効果を信用する。

「サプリを飲んでいるから大丈夫」と、病院受診が必要なのに受診しない選択をしてしまう。

病院受診が必要なのに受診しない場合、病状が重篤化する可能性がありますよね。このような事態を回避するために、薬機法(薬事法)では非医薬品が医薬品的効能をうたうことを禁止しているんです。

その点

明らかに食品であれば医薬品と誤認する人はいませんから、医薬品的な効果効能をうたうことが認められるのです。※

※令和4年12月の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の一部改訂により「健康食品」には明らか食品も含まれる旨が追記されました。もともと、健康食品には明らか食品も含まれていたのですが、今回それが明示された形です。留意事項は、「景品表示法や健康増進法の基本的な考え方を示すものであり、対象に明らか食品が追記されたからといって、必ずしも従来のように明らか食品で医薬品的効果がいえなくなるわけではありませんが、今後は明らか食品でも医薬品的効能の訴求は控えるのが安全でしょう。

無承認無許可医薬品の監視指導について

ただし、次の物は原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない。

1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物

2 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条の規定に基づき許可を受けた表示内容を表示する特別用途食品

3 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づき制定された食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号<通知本文抜粋>の規定に基づき届け出た表示内容を表示する機能性表示食品

OK

- 玉ねぎで血液サラサラ

- 納豆で高血圧予防

どんなものが明らか食品に該当する?

とはいえ、これだけでは「どんなものが明らか食品でどんなものがそうでないのか」は分からないでしょう。以下では、「明らか食品に該当するもの」「明らか食品に該当しないもの」の基準を解説します。

明らか食品に該当するもの

医薬品の範囲基準ガイドブック(じほう刊)では明らか食品について次のように説明しています。

通常人が社会通念上容易に通常の食生活における食品と認識するものとは、例えば次のような物が考えられる。

① 野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)

② 加工食品

(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキ、等

③ ①、②の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品 等)

④調味料

(例) 醤油、ソース 等

誰がどう見ても食品であるものが明らか食品です。

なお

明らか食品であっても特定の成分を添加したもの、遺伝子組み換え技術を用いたものなど医薬品としての目的を持つことが疑われるものについては個別に判断することがある

とされています。

明らか食品に該当しないもの

では、誰がどう見ても食品とまではいえないものについてはどう判断すればいいのでしょうか。

基準は、一般に見て食品といえるかどうかです。

「有効成分が添加されている場合」「一般性がない場合」「主目的が食にない場合」は明らか食品には該当しないとされています。

明らか食品に該当しないもの

- 有効成分が添加されている場合

- 一般性がない場合

- 主目的が食にない場合

1.有効成分が添加されている場合

明らか食品というためには特別な成分が添加されていないことが必要です。「のど飴」「ビタミンCが強化されたハチミツ」「鉄分が添加された牛乳」など、有効成分が添加されている場合は明らか食品に該当しません。

明らか食品ではない

- のど飴

- ビタミンCが強化されたハチミツ

- 鉄分が添加された牛乳

2.一般性がない場合

明らか食品は消費者が食品であることを”容易に”判別できるものです。つまり「新種の果実」や「日本では食べる習慣がないもの(ハト、カタツムリなど)」など日本において一般性がない場合、明らか食品には該当しません。

明らか食品ではない

- 新種の果実

- 日本では食べる習慣がないもの(ハト、カタツムリなど)

3.主目的が食にない場合

主目的が食にあることも求められます。たとえば食用でない植物などに血圧低下作用があっても、明らか食品とはいえず、血圧低下作用(=医薬品的な効果効能)をうたって販売するのはNGです。

明らか食品ではない

- 薬効を持つ食用でない植物

明らか食品と誤認されやすいもの

続いて、明らか食品と誤認されやすい食品について説明します。

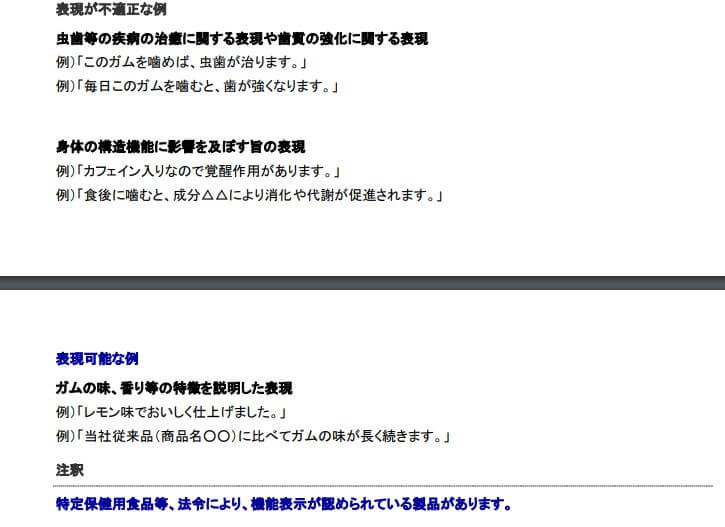

菓子

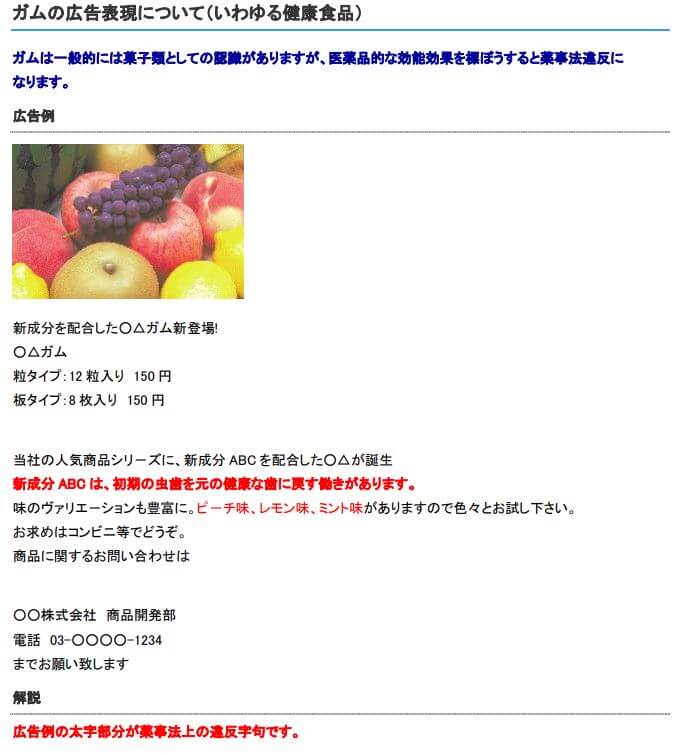

菓子は明らか食品には含まれません。

以前は菓子も明らか食品とされていました。しかし「乳酸菌入り」「GABA配合」など、医薬品的な効果効能を連想させる商品も多く流通するようになってきたことから、平成18年の厚労省通知で「菓子」は明らか食品からはずれました。

ガムの広告表示について、以下のような違反広告例が東京都福祉保健局より出されています。

清涼飲料水

清涼飲料水は明らか食品には含まれません。明らか食品の例として、緑茶、紅茶、ジャスミン茶があげられているのは、緑茶、紅茶、ジャスミン茶は自然由来の茶葉を原材料としていると一般的に考えられているためです。

明らか食品=誰がどう見ても食品

自然由来の茶葉を原材料としている→誰がどう見ても食品→明らか食品

ってことですね。

飲料でも人工的に製造された清涼飲料水は、明らか食品に該当しないので注意しましょう。

明らか食品における表現の3つの注意点

- 病名はいえない

- 特定の人向けの表示も不可

- 虚偽・誇大表現にも注意

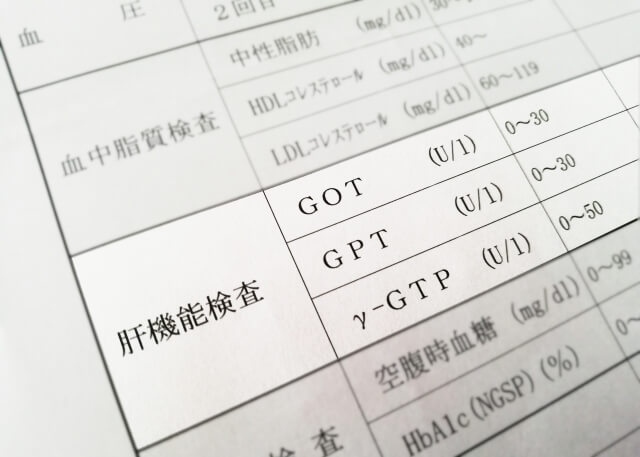

①:病名はいえない

明らか食品は薬機法の規制対象外ですので、効果効能をうたうことは可能です。

しかし

明らか食品でも「糖尿病」「がん」など病名の訴求は認められません。

NG

- がん患者に

- 糖尿病の方に

- 花粉症に効く

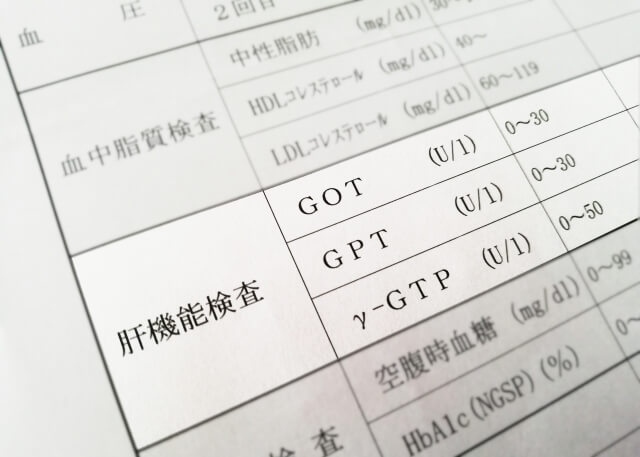

②:特定の人向けの表示も不可

明らか食品では「高齢者用」「乳児用」など特定の人向けの表示も認められません。

健康増進法で「○○用」といった特別の用途に適する旨の表示をおこなう場合には、特別用途食品の許可が必要と定められています。

特別用途食品(特定保健用食品を除く)とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持、回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。

特別用途食品を販売するには、その表示について内閣総理大臣の許可を受けなければなりません。(健康増進法第43条第1項)

NG

- 乳児用

- 幼児用

- 高齢者用

- 嚥下困難者用

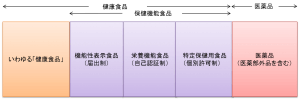

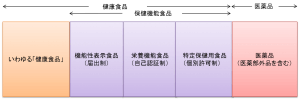

特別用途食品とは?

特別用途食品とは、病気の人や、乳幼児、高齢者など、通常の食事を食べることが出来ない人のための特別な用途を目的とした食品です。

大きく

- 病者用食品

- 妊産婦、授乳婦用粉乳

- 乳児用調製粉乳

- 嚥下困難者用食品

に分けられます。表示には厚生労働大臣の認可が必要です。

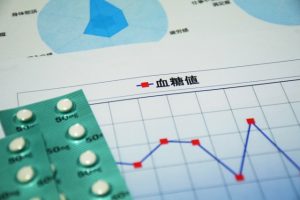

③:虚偽・誇大表現にも注意

明らか食品は薬機法(薬事法)の規制対象外で、医薬品的な効能効果もうたえる場合があります。

しかし

明らか食品でも景品表示法や健康増進法は対象となり、虚偽誇大な表現を用いると、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)や虚偽誇大広告の禁止(健康増進法第65条)にあたるおそれがあります。

よくある質問と回答

質問:明らか食品とは何ですか?

回答:明らか食品とは、野菜や果物、豆腐、パン、調味料など、その見た目や形状から誰もが食品であると明らかに認識できるもののことです。健康食品などは、医薬品と誤解させるような効能効果をうたうと薬機法違反になる可能性がありますが、明らか食品は医薬品と誤認されるおそれがないため、薬機法の規制対象外とされています。

質問:明らか食品であれば、どのような効能効果をうたっても良いのですか?

回答:いいえ、明らか食品であっても無制限に効能効果をうたえるわけではありません。「たまねぎで血液サラサラ」といった表現は可能ですが、「がんに効く」などの病気の治療・予防を示す表現や、事実と異なる虚偽・誇大な表現は、景品表示法や健康増進法に抵触する恐れがあります。また、「高血圧の方へ」のように特定の人に向けた表示をするには、別途「特別用途食品」としての許可が必要になる場合があります。

質問:健康食品が「明らか食品」ではないと判断されるのはどのような場合ですか?

回答:健康食品が「明らか食品」と見なされないのは、「有効成分が添加されている場合(「ビタミンCが強化されたハチミツ」「鉄分が添加された牛乳」など)」「一般性がない場合(日本では通常食べない動物や昆虫など)」「主目的が食にない場合(薬効を持つ食用でない植物など)」です。菓子や清涼飲料水も明らか食品には含まれません。

質問:明らか食品に機能性表示を付けることはできますか?

回答:明らか食品でも、機能性表示食品として届け出を行えば「本品には〇〇が含まれ、△△の機能がある」といった表示が可能です。ただし科学的根拠の提出が必要で、事業者は届出内容の正確性について責任を負います。根拠が不十分な場合、表示は認められません。

効果効能はいえるが景品表示法や健康増進法への配慮は必要

明らか食品は、薬機法の規制対象外ですが、健康増進法や景品表示法の規制は受けます。誇張しすぎると景品表示法や健康増進法上問題となるおそれがあるので注意が必要です。

好かれて売れる薬機法ライターならLife-lighterでは、薬機法の最新情報や、他社は公開していない、いいかえテクニックなどを完全無料で公開しています。永久伴走サポート付きの「AI×薬機法ライター養成講座」では、法の背景から実践的ないいかえテクニック、法人直案件の取り方、薬機法チェックの方法など、AI時代を生き抜くライターになるためのノウハウもお伝えしています。興味がある方はチェックしてみてください。(現在期間限定モニター価格で募集しています)