特定保健用食品(トクホ)は、保健機能食品のひとつで、国が有効性や安全性を審査し、特定の保健効果の表示を許可した食品です。表示内容は国の許可を得た範囲に限られ、虚偽・誇大広告は禁止です。表示基準や義務項目を守らないと罰則もあるため注意が必要です。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

特定保健用食品(トクホ)とは

特定保健用食品(トクホ)とはからだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる食品です。

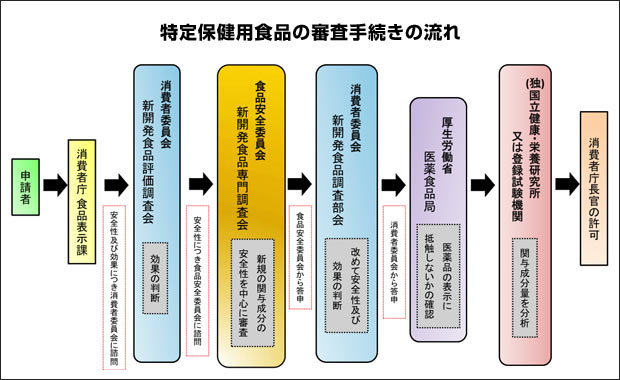

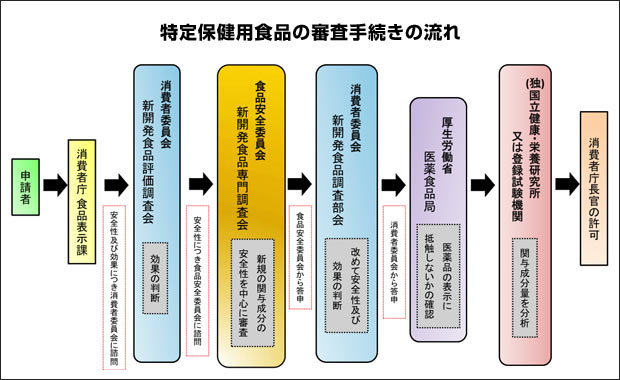

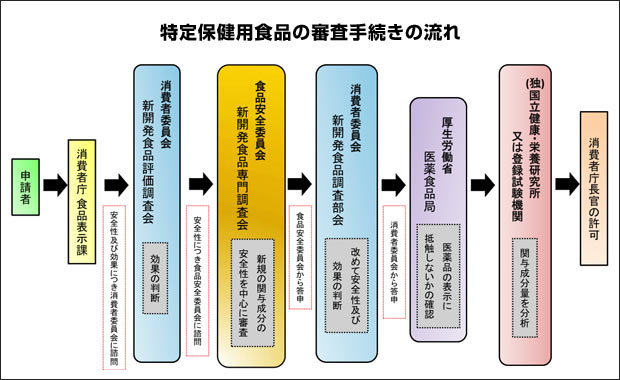

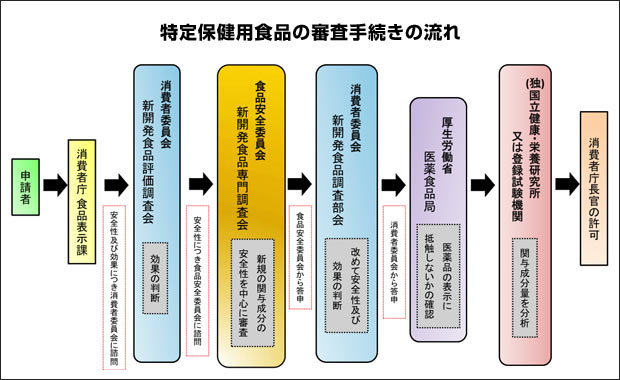

特定保健用食品(トクホ)を販売するには国の審査を受け、消費者長官の許可を得なければなりません(個別許可型)。

特定保健用食品(トクホ)は1991年に開始した特定保健用食品制度に基づきます。

特定保健用食品(トクホ)は機能性表示食品、栄養機能食品とともに保健機能食品のひとつです。

健康増進法との関係

特定保健用食品(トクホ)は、健康増進法(第43条)を根拠とした食品です。

健康増進法とは、国民の健康維持と生活習慣病の予防などの推進を目的として作られた法律で「誇大広告の禁止(第65条1項)」などを規定しています。

健康増進法には「特別用途表示(第43条第1項)」の定めがあります。特定保健用食品(トクホ)は特別用途食品に位置付けられています。

(特別用途表示の許可)

第四十三条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

特定保健用食品(トクホ)は、保健機能食品でもあり、特別用途食品(健康増進法第43条第1項)でもある、ということですね。

特定保健用食品制度では、特定保健用食品(トクホ)を以下の通りに規定しています。

特定保健用食品は特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で使用する人に対し、その保健の目的が期待できる旨の表示をする食品

(特別の用途)

第一条 健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。

一 授乳婦用

二 えん下困難者用

三 特定の保健の用途

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)

特定保健用食品(トクホ)で許可を受けた表示は医薬品的とはみなされない

特定保健用食品(トクホ)で許可を受けた表示は医薬品的とはみなされません。

通常、医薬品でないものが医薬品的な効果をうたうと、薬機法などに抵触するリスクがあります。たとえば健康食品で「コレステロールの吸収を抑える」「血圧が高めの方に適しています」などの表現を使うと薬機法などに抵触するリスクが生じます。

しかし特定保健用食品(トクホ)で許可を受けた表示であれば、医薬品的とはみなさないというルールがあるため、問題とならないわけです。

特定保健用食品(トクホ)でも病気の改善効果は標ぼう不可

特定保健用食品(トクホ)で許可を受けた表示は医薬品的とはみなさないという例外ルールがあります。

もっとも、特定保健用食品(トクホ)でも病気を改善するかのような効果効能はうたえません。

特定保健用食品(トクホ)は“病気になる前の人、もしくは病気になりかけの人”を対象に、その健康維持増進をサポートすることを目的としています。

特定保健用食品は食生活等が原因となって起こる生活習慣病等に“罹患する前の人”もしくは“境界線上の人”を対象とし、それらの食生活を改善して、健康の維持増進に寄与する食品。

「特定保健用食品について」|消費者庁(平成27年2月17日)

したがって「有効成分」「効能」といった表示も認められません。「有効成分」ではなく「関与成分」、「効能」ではなく「許可表示」の表現を使います。

特定保健用食品(トクホ)とは

- 特定保健用食品(トクホ)で許可を受けた表示は医薬品的とはみなさない

- 「有効成分」ではなく「関与成分」

- 「効能」ではなく「許可表示」

特定保健用食品(トクホ)の5分類

現在、特定保健用食品には以下の5つの分類があります。

- 特定保健用食品(個別許可型)

- 特定保健用食品(疾病リスク低減表示)

- 特定保健用食品(規格基準型)

- 特定保健用食品(再許可等)

- 条件付き特定保健用食品

特定保健用食品   | 特定保健用食品(個別許可型) 生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、摂取により特定の保健の用途に資する旨を表示するもの 特定保健用食品(疾病リスク低減表示) 関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合に限り疾病リスク低減の特定保健用食品として表示することが許可された特定保健用食品 特定保健用食品(規格基準型) 特定保健用食品として許可実績が十分あるなど科学的根拠が蓄積されている食品について、臨床試験を行わずに、消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査をおこない許可する特定保健用食品 特定保健用食品(再許可等) 既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更等をした特定保健用食品 |

条件付き特定保健用食品  | 条件付き特定保健用食品 有効性の科学的根拠が特定保健用食品のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認された食品を、限定的な科学的根拠であるという表示をすることを条件に許可する特定保健用食品 |

特定保健用食品(個別許可型)

特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待でき る旨の表示を行うものです。

特定保健用食品(トクホ)として認可されるためにはヒト臨床試験をおこない、医学、栄養学に基づいて有効性や安全性を示さなくてはなりません。販売には消費者庁、消費者委員会、食品安全委員会などにおける厳格な審査をクリアする必要があります。

審査を経て認可された食品は特定保健用食品(個別許可型)として特定保健用食品としてのマークが与えられ、特定の保健機能について表示することが許可されます。

特定保健用食品(トクホ)を販売するための要件

- ヒト臨床試験による有効性や安全性の立証

- 厳格な審査

- 消費者長官の許可

特定保健用食品(トクホ)のルールを定めた特定保健用食品制度も、初めのうちは問題なく運用されていました。

しかし、徐々に制度上の矛盾や問題が発生し、条件を緩和した4つの特定保健用食品制度が新設されることとなったのです。(特定保健用食品|内閣府)。

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)は、保健機能を示す食品中の関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合に限り疾病リスク低減の特定保健用食品として表示することが許可された食品です。

特定保健用食品は特定の保健機能の表示は可能ですが、医薬品ではありません。そのため、本来であれば疾病名の表示や病態の改善に関する表示はできません。

しかし特定保健用食品(疾病リスク低減表示)が創設され、上記の要件をクリアしている場合に限り、疾病名の表示が認められるようになりました。

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)導入の背景

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)創設の2005年当時、国際的に身体の構造・機能表示とは別に疾病リスク低減表示を認める流れにありました。そこで表示の選択肢を拡げ、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認めることになったのです。

特定保健用食品(規格基準型)

特定保健用食品(規格基準型)とは特定保健用食品として許可実績が十分あるなど科学的根拠が蓄積されている食品について、臨床試験を行わずに、消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査をおこない許可されるものです。規格基準型の特定保健用食品として認められるためには以下の条件を満たす必要があります。

- 保健の用途が100以上

- 関与成分の最初の認可から6年が経過している

- 複数企業が許可を取得している

特定保健用食品(規格基準型)制度開始の背景

特定保健用食品(個別許可型)の取得にはいくつもの厳格な試験をクリアする必要があります。また特定保健用食品は医薬品とは明確に区別されるものであり、医薬品の領域を侵すことは許されません。

特保の取得手続きには膨大な費用・時間がかかります。つまり、個別許可型の特保は取得ハードルが非常に高い制度だったわけです。そこで認可条件を緩和した新たな規格の特定保健用食品制度、特定保健用食品(規格基準型)が導入されました。

特定保健用食品(再許可等)

特定保健用食品(再許可等)とは、既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更等をした特定保健用食品です。

条件付き特定保健用食品

「条件付き特定保健用食品」とは、有効性の科学的根拠が特定保健用食品のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認された食品を、限定的な科学的根拠であるという表示条件付きで許可された食品です。

通常のトクホマークとは異なる「条件付き特定保健用食品」の許可証票が表示されます。表示では「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある」といった慎重な表現が必要です。

【条件付き特定保健用食品に必要な表示】

「根拠は必ずしも確立されていませんが」

「(特定の保健 の用途に適する)可能性がある食品です」

条件付き特定保健用食品導入の背景

従来の特定保健用食品の表示制度においては、保健機能食品を除いて身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする表示(以下、身体の構造・機能表示)が認められていませんでした。

そのために曖昧な表示をするケースが増加し、国民に誤認を与える事態になっていたのです。

そこで国民に対する正確な情報提供を推進するために一定の科学的根拠が存在する食品については「科学的根拠が必ずしも確立されているわけではないことの表示」を条件に身体の構造・機能表示を認める

こととし、条件付き特定保健用食品を特定保健用食品の制度のなかに位置付ける運びとなりました。

特定保健用食品(トクホ)の表示例を種別に紹介

特定保健用食品(トクホ)の表示例は以下のようなものがあります。

| 特定保健用食品(トクホ)の種別 | 許可表示 | 関与成分の例 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 個別許可型再許可など | 「おなかの調子を整える」 | 各種オリゴ糖、ラクチュロース、ビフィズス菌、各種乳酸菌、食物繊維(難消化性デキストリン、ポリデキストロース)等 | お腹の調子を整えます。 お通じの気になる方に適しています。 |

| 「血糖値が気になる方に適する」 「骨の健康が気になる方に適する」 | 難消化性デキストリン、小麦アルブミン、グアバ葉ポリフェノール、L-アラビノース等 | 糖の吸収を穏やかにします。 食後の血糖値が気になる方に適しています。 | |

| 「血圧が高めの方に適する」 | ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体(ゲニポシド酸)、サーデンペプチド等 | 血圧が高めの方に適しています。 | |

| 「コレステロールが高めの方に適する」 | キトサン、大豆たんぱく質、低分子化アルギン酸ナトリウム、サイリウム種皮の食物繊維等 | コレステロールの吸収を抑える働きがあります。 コレステロールが高めの方に適しています。 コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | |

| 「虫歯の原因になりにくい」 「歯の健康維持に役立つ」 | パラチノース、マルチトース、エリスリトール等 | 歯を丈夫で健康にします。 | |

| 「体脂肪がつきにくい」 | グロビン蛋白分解物、コーヒー豆マンノオリゴ糖等 | 体脂肪が気になる方に適しています。 食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。 | |

| コーヒー豆マンノオリゴ糖 | 体脂肪が気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます | ||

| 「 食後の血中の中性脂肪を抑える」 | 難消化性デキストリン | 血中中性脂肪が高めの方、食後の血糖値が気になる方の食生活 の改善に役立ちます。 |

| 特定保健用食品(トクホ)の種別 | 許可表示 | 関与成分の列 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 個別許可型・再許可など | 「おなかの調子を整える」 「血圧が高めの方に適する 「コレステロールが高めの方に適する」 「血糖値が気になる方に適する」 「ミネラルの吸収を助ける 「 食後の血中の中性脂肪を抑える」 「虫歯の原因になりにくい」 「歯の健康維持に役立つ」 「体脂肪がつきにくい」 「骨の健康が気になる方に適する」 | 各種オリゴ糖、ラクチュロース、ビフィズス菌、各種乳酸菌、食物繊維(難消化性デキストリン、ポリデキストロース)等 難消化性デキストリン、小麦アルブミン、グアバ葉ポリフェノール、L-アラビノース等 糖の吸収を穏やかにします。 食後の血糖値が気になる方に適しています。 ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体(ゲニポシド酸)、サーデンペプチド等 血圧が高めの方に適しています。 | お腹の調子を整えます。 お通じの気になる方に適しています。 |

| 疾病リスク低減表示 | 「〇〇を含みます。〇〇を含む健康的な食事は△△(疾病)リスクを低減するかもしれません」 | カルシウム | この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。 |

| 規格基準型 | 「○○が含まれており、△△に適しています」 「○○が含まれており、△△です」 | 難消化性デキストリン (食物繊維として) | ○○(関与成分)が含まれているのでおなかの調子を整えます。 |

| 条件付きトクホ | 「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」 | 豆鼓エキス | 本品は、豆鼓エキスを含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、中性脂肪が高めの方に適している可能性がある食品です。 |

特定保健用食品(トクホ)の注意点

表示できるのは許可を受けた範囲内

特定保健用食品では保健用途の表示は認められますが、あくまでも「許可を受けた範囲内であること」が大前提です。読み替えは可能ですが、許可の範囲を逸脱しないようにしなければなりません。許可を受けていない効果をうたうことももちろんNGです。

例)

「血圧が高めの方に適しています。」という許可表示の場合…

OK「血圧が気になる方に適しています。」→許可表示の範囲内

NG「血圧を下げる効果があります。」→許可表示を逸している

NG「糖の吸収をおだやかにします。」→許可をうけていない

虚偽又は誇大な表示、消費者に誤解を与える表示をしない

虚偽又は誇大な表示をおこなった場合、「誇大広告の禁止(健康増進法第65条)」に抵触する可能性があります。

NG

1「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」という許可表示で「血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」と表示

→「食後の」という文言を省略して、単に「血中中性脂肪の上昇をおだ やかにする」と表示すると、食事によらない中性脂肪に対する保健の用途 に適しているものと誤認を与えるおそれがあるため不可。

2 「コレステロールの吸収をおだやかにする働きがある○○を含ん でいるので、コレステロールが気になる方に適した食品です」という許可表示で「コレステロールの吸収をおだやかに する」と表示

→「コレステロールの吸収をおだやかにする働きがある○○を含ん でいるので」という「理由」の部分を省略して、単に「コレステロールの吸収をおだやかに する」と表示すると、特定保健用食品自体が、「コレステロールの吸収をおだやかにする」という保健の用途に適しているものと誤認を与える おそれがあるため不可。

3「○○の働きにより、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪 が気になる方に適しています」という許可表示で「体脂肪を減らす」と表示

→「○○の働きにより、体脂肪を減らすのを助ける」という理由の部分を省略して、単 に「体脂肪を減らす」と表示すると、特定保健用食品自体が、「体脂肪を減らす」という保健の用途に適しているものと誤認を与えるおそれ があるため不可。

義務表示事項

特定保健用食品(トクホ)では健康増進法と食品表示基準によって義務付けられている表示項目があります。どちらもすべて表示する必要があり違反すれば罰則も課せられる(後述)ことになりますので要確認です。

これまで食品表示の基準は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法でそれぞれに定められていて非常に複雑でした。

そこでこれら3法の食品表示に係る規定が一元化され、事業者にも消費者にも分かりやすい制度を目指したのが「食品表示法」です。食品表示法では加工食品や生鮮食品、添加物などに関する基準(食品表示基準)を設けています。食品表示基準には以下のようなものがあります。

- 食品の名称

- 原材料名

- 栄養成分表示

- 賞味期限

- 消費期限

- 保存方法

- 添加物の表示

健康増進法の定める義務表示事項

まず健康増進法では、次にあげる事項の表示が必須とされています。

- 保健機能食品(特定保健用食品)である旨

- 商品名、名称、原材料名、賞味期限、内容量

- 許可及び承認を受けた特定の保健用途の表示の内容

- 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

- 栄養成分表示

- 1日当たりの摂取目安量

- 摂取方法

- 摂取する上での注意事項

- 1日あたりの摂取目安量に含まれる該当栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合(関与成分が栄養所要量の定められた成分である場合)

- 調理又は保存の方法に関する注意事項

- 許可証票又は承認証票(特定保健用食品のマーク)

食品表示基準の定める義務表示事項

次に食品表示基準では以下の表示が義務付けられています。

- 名称

- 原材料名

- 添加物

- 内容量又は固形量及び内容総量

- 消費期限又は賞味期限

- 保存方法

- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

- 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

- 栄養成分の量及び熱量

義務表示事項を表示しない場合罰則も

義務表示事項を表示しない場合、以下の罰則をうけることがあります。

- 特定保健用食品の表示許可等の取消し

- 50 万円以下の罰金

- 改善指示

- 1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下

- 一億円以下の罰金(法人の場合)

- 三億円以下の罰金(法人の場合)

特定保健用食品の表示許可等の取消し(健康増進法第28条)

健康増進法の義務表示に従わなかった場合、特定保健用食品の表示許可などが取り消される可能性があります(健康増進法第28条)。

50 万円以下の罰金(健康増進法第37条)

許可等の取消し後も特定の保健の用途の表示を続けた場合、50 万円以下の罰金刑に課せられることがあります(健康増進法第37条)。

指示(食品表示法第6条)

食品表示基準の義務表示をせず販売した場合、定められた表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守する旨の指示がだされます(食品表示法第 6 条)。

1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下(食品表示法第 21 条)

指示に従わなければ1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金刑に処されるおそれがあります(食品表示法第 21 条)。

一億円以下の罰金(法人の場合)

法人では、食品表示基準で定める義務表示事項が表示されていない場合、一億円以下の罰金刑に処されるおそれがあります(食品表示法第 22 条)。

三億円以下の罰金(法人の場合)

食品表示基準で定める義務表示事項のうち

- 「安全性に重要な影響を及ぼす事項」の表示がされていない食品を販売し

- 「消費者の身体・生命に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要がある」と認められる場合

三億円以下の罰金刑に処されることがあります(食品表示法第 22 条)。

よくある質問と回答

質問:特定保健用食品(トクホ)とはどんな食品のことですか?

回答:特定保健用食品(トクホ)とは、国が有効性や安全性を審査し、特定の保健効果を表示することを許可した食品です。消費者庁が認可し、パッケージには「特定保健用食品」と表示されます。健康の維持や改善を目的としています。

質問:特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品の違いは何ですか?

回答:特定保健用食品(トクホ)は消費者庁による個別の許可を受けている(個別許可制)のに対し、機能性表示食品は事業者が科学的根拠をもとに消費者庁へ届出を行うもので、許可は得ていません(届け出制)。簡単に言うと、特定保健用食品(トクホ)は国の許可を得た食品で、機能性表示食品は許可は得ていない食品ということになります。

質問:特定保健用食品(トクホ)の許可表示でよくある表現にはどんなものがありますか?

回答:特定保健用食品(トクホ)は許可表示には、「おなかの調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」「食後の血糖値の上昇を穏やかにする」などがあります。

質問:特定保健用食品(トクホ)の表現で注意すべきことは何ですか?

回答:特定保健用食品(トクホ)の表現において注意すべき点は、許可された範囲外の効能効果を暗示するような表現は使えないことです。例えば、「病気が治る」「即効性がある」といった医薬品と誤解されるような表現は禁止されています。また、過度な強調表示や誤解を招く可能性のある表現も避ける必要があります。

-「便秘」は使える?-10-300x200.png)

-「便秘」は使える?-7-300x200.png)