景品表示法では優良誤認表示(第5条1号)に該当するか該当性を判断するために、第7条に「不実証広告規制」を規定しています。

本稿では不実証広告規制や15日ルール、措置命令を受けないために用意すべき根拠資料、不実証広告規制による摘発事例などについて、不実証広告ガイドラインや景品表示法本文に基づき解説していきます。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

不実証広告規制について

不実証広告規制は優良誤認表示(第5条1号)に該当するかどうかを判断するための規制です。

景品表示法で禁止されている優良誤認表示とは

優良誤認表示とは商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示を指します。

景品表示法は第5条1項で以下のように規定しています。

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

景品表示法第5条1項

優良誤認表示についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

不実証広告規制とは

優良誤認表示(第5条1号)の規制は「虚偽の記載で消費者を騙してはいけませんよ」というものです。しかし、広告内容が虚偽であるかどうかは傍目には分かりません。

そこで、これら不当表示に該当するかどうかを判断するために作られた規制が、不実証広告規制です。

「内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

景品表示法第7条2項

15日以内に表示の合理的根拠を示す資料の提出が求められる

不実証広告規制も当初から合理的根拠の提出を求められるケースはあったのですが、義務はありませんでした。

しかし食品のみならず多くの分野にわたり不当表示事案が発生したため、平成26年の景品表示法改正で、要求された場合表示のエビデンス資料を提出しなくてはならない決まりになりました。

合理的根拠を示せない場合不当表示とされ、行政処分をうけることとなります。

15日以内に合理的根拠の提出が求められる「15日ルール」

不実証広告規制では消費者庁から不当表示の疑いをかけられた場合、期間内に当該表示の客観的な根拠け資料を提出しなければなりません。

期間が「15日以内」であることから15日ルールと呼ばれます。

15日以内に合理的なエビデンス資料を提出できなければ、措置命令が出されます。また15日以内に提出できても、表示内容と合致していない、もしくは合理的な根拠とみなされない場合措置命令となる可能性があります。

表示内容が事実であったとしても、「15日以内に根拠資料を提出できなければ違法な広告と判断」される点に留意が必要です。

✓15日ルールでは

- 15日以内に

- 表示している効果、性能と適切に対応し

- 客観的に実証された内容の根拠資料の提出が必要

✓表示内容が事実でも15日以内に根拠資料を提出できなければ措置命令が発出される

合理的な根拠資料と認められるには?4つのポイントを解説

消費者庁は平成15年に「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用方針―不実証広告規制に関する指針―(以下、不実証広告ガイドライン)」を発出し、不実証広告規制の運用基準や合理的根拠資料の判断基準などを示しています。

不実証広告規制で根拠資料と認められるには以下の4つの資料のどれかを提出する必要があります。

- 「試験結果」

- 「調査結果」

- 「専門家・専門機関の見解」

- 「専門家の学術文献」

ただし形式的に満たせば認められるわけではなく、信頼に足りるものである必要があります。具体的なポイントは以下の通りです。

POINT1:「試験結果」を根拠とする場合、一般的に認められた試験方法でおこなったものでなければならない

POINT2:「調査結果」を根拠とする場合、調査方法・対象は客観性を保っていなければならない

POINT3:専門家・専門機関の特異な見解や持論などは合理的根拠として認められない

POINT4:広告表示が試験結果や専門家の見解で根拠づけられた内容に適切に対応していなければならない

POINT1:「試験結果」を根拠とする場合、一般的に認められた試験方法でおこなったものでなければならない

「試験結果」を根拠とする場合は、公正性を保つため表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界・産業界において一般的に認められた試験方法でおこなったものであることが必要です。企業が独自におこなっている試験方法などは認められません。

消費者の文書では関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法について次を例示しています。

・ 日用雑貨品の抗菌効果試験について、JIS(日本工業規格)に規定する試験方法によって実施したもの。

不実証広告ガイドライン

・ 自動車の燃費効率試験の実施方法について、10・15モード法によって実施したもの。

・ 繊維製品の防炎性能試験について、消防法に基づき指定を受けた検査機関によって実施したもの。

POINT2:「調査結果」を根拠とする場合、調査方法・対象は客観性を保っていなければならない

「調査結果」を根拠とする場合、その方法や対象は統計的に客観性が確保されていなければなりません。

客観性を担保するためには作為が生じ得ないような配慮が必要になります。

- 無作為抽出で

- 相当数のモニターを選出するなど

たとえば、調査対象が関連企業や従業員の家族などの場合、公正な結果とならない可能性が高いですよね。消費者の体験談やモニターの意見なども主観的なものが多く、認められにくいです。

自社調べはOK?

必ずしも当該企業、利害関係にある機関で行った試験や、消費者の体験談やモニターの意見が客観性のあるエビデンス資料として認められないわけではありません。

不実証広告規制のエビデンスに求められるのは、客観性を担保していることです。

社会通念上及び経験則上妥当と認められる試験や無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して抽出した体験談やモニター調査によって得られた結果であれば当該表示の裏付けとなる根拠として提出することも可能です。

不実証広告ガイドラインでは次のように示されています。

・ 自社の従業員又はその家族等、販売する商品・サービスに利害関係を有するものの体験談を収集して行う調査は、サンプルの抽出過程において作為的な要素を含んでおり、自社に都合の良い結果となりがちであることから、統計的に客観性が確保されたものとはいえず、客観的に実証されたものとは認められない。

・ 積極的に体験談を送付してくる利用者は、一般に、商品・サービスの効果、性能に著しく心理的な感銘を受けていることが予想され、その意見は、主観的なものとなりがちなところ、体験談を送付しなかった利用者の意見を調査することなく、一部の利用者から寄せられた体験談のみをサンプル母体とする調査は、無作為なサンプル抽出がなされた統計的に客観性が確保されたものとはいえず、客観的に実証されたものとは認められない。

不実証広告ガイドライン

資料は提出されたものの、その調査方法が客観性に欠けるとして、合理的根拠と認められず措置命令が発出された事例に株式会社RAVIPA(ラヴィパ)の事例があります。

令和元年株式会社RAVIPA(ラヴィパ)満足度表示で摘発

株式会社RAVIPA(ラヴィパ)は自社ウェブサイトにおいて、顧客の満足度が非常に高いものであるかのように表示していた。

例

- 「自社調べ n=194」

- 「顧客満足度91.3%」

しかし同社の行った調査は商品モニター等を対象としたものであり、試験方法・対象ともに客観性に欠くと判断され埼玉県庁が令和元年8月20日に措置命令を出した。

POINT3:専門家・専門機関の特異な見解や持論などは合理的根拠として認められない

見解や学術文献は、その業界で一般的に認められている必要があります。専門家のものであっても自説や特異な学術文献では、やはり客観性に欠けるからです。

特定の専門家による特異な見解の場合や、新しい分野で専門家が存在しないようなケースについては、「専門家・専門機関の見解や「専門家の学術文献」を根拠とすることはできません。

POINT4:広告表示が試験結果や専門家の見解で根拠づけられた内容に適切に対応していなければならない

表示している効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることも求められます。

提出資料自体は客観的に実証された内容のものであっても、広告表示の内容が根拠資料によって裏付けられる効果を超えたものである場合は、その根拠資料だけでは十分とはいえません。

表示内容と提出資料によって裏付けられる効果が適切に対応していないものとして不実証広告ガイドラインは以下を例示しています。

・ 家屋内の害虫を有効に駆除すると表示する家庭用害虫駆除器について、事業者から、公的機関が実施した試験結果が提出された。

しかしながら、当該試験結果は、試験用のアクリルケース内において、当該機器に

よって発生した電磁波が、害虫に対して一時的に回避行動を取らせることを確認したものにすぎず、人の通常の居住環境における実用的な害虫駆除効果があることを実証するものではなかった。・ あらゆる種類のエンジンオイルに対して10%の燃費向上が期待できると表示する自動車エンジンオイル添加剤について、事業者から、民間の研究機関が実施した試験結果が提出された。

しかしながら、その試験結果は、特定の高性能エンジンオイルについて燃費が10%向上することを確認したものにすぎず、一般的な品質のエンジンオイルについて同様の効果が得られることを実証するものではなかった。

不実証広告ガイドライン

不実証広告規制の措置命令事例

不実証広告規制で措置命令が発出された事例を紹介していきます。

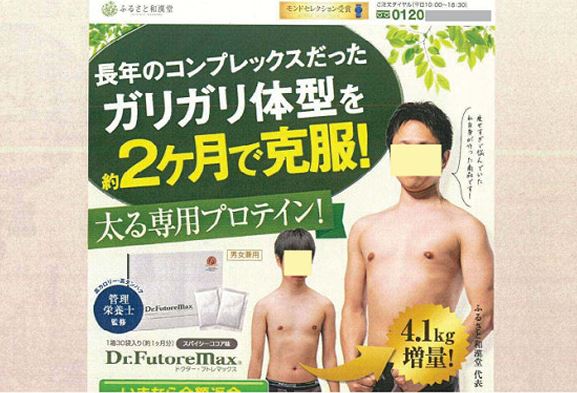

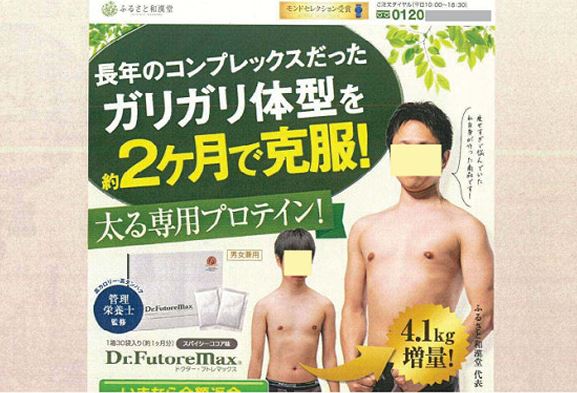

株式会社ふるさと和漢堂に対する措置命令(2019/6/28 サプリメント)

ふるさと和漢堂は「ドクターフトレマックス」と称する食品について、自社 ホームページにおいて

「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」

「太る専用プロテイン!」

するなど、あたかも商品を摂取することにより食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても約2か月で外見上の変化を認識できるまでの体重の増加効果が得られるかのように表示していました。

消費者庁が表示裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、同社より資料が提出されましたが、合理的根拠と認めらませんでした。

ふるさと和漢堂はのちに1305万円の課徴金納付命令も受けています(2020/3/6)

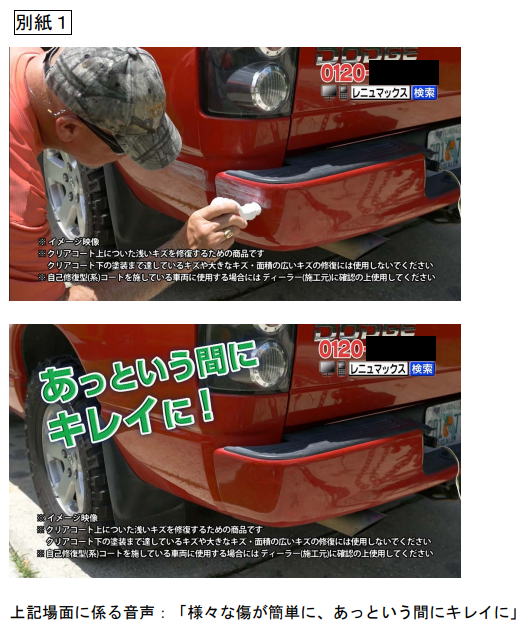

株式会社e-chance(イーチャンス)に対する措置命令(2017/12/19 車用キズ補修剤)

e-chance(イーチャンス)は「レニュマックス」と称する車キズ補修剤について、BS放送のTVCMにおいて

「あっという間にキレイに!」

「サッとなぞって乾かすだけ!」など

自動車ボディのカラー層に至る傷に対して、商品を塗って乾かすだけで容易に傷が判別できなくなる程度に消すことができるかのように示す表示をしていました。消費者庁が表示裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、同社より資料が提出されましたが、合理的根拠と認めらませんでした。

株式会社モイストに対する措置命令 (2013/9/13 健康食品)

株式会社モイストは「烏龍減肥」という商品を販売するにあたり、一般日刊紙したチラシ、ウェブサイトにおいて

「私たちはたった1粒飲んで楽ヤセしました!!」

「食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに…」

などと記載することにより、あたかも対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。

消費者庁が表示裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、同社より資料が提出されましたが、合理的根拠と認めらませんでした。

なおモイストは令和2年4月1日 景品表示法に基づく返金措置を開始しています。

景品表示法では返金措置などによる課徴金の減免規定があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

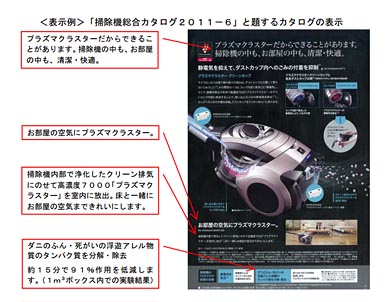

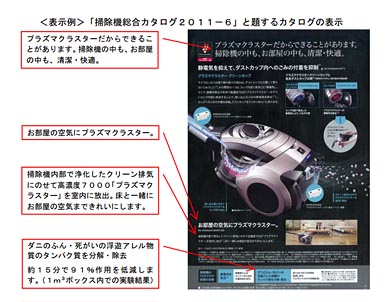

株式会社シャープに対する措置命令 (2012/11/28 掃除機)

株式会社シャープは掃除機を販売するにあたり、自社ウェブサイトなどで「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中もお部屋の中も清潔、快適。ダニのフンや死骸の浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」と表示していました。

ダニのフンや死骸の浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去する効果のエビデンス資料は提出されたものの、その実験は1㎥(立方メートル)でおこなわれたものでした。

二酸化塩素による空間除菌17社の事例(2014/3/27 空間除菌グッズ)

大幸薬品やアシスト、大木製薬など二酸化塩素による空間除菌効果を標ぼうする17社は各社が一般消費者に販売する空間除菌グッズについて、自社ウェブサイトなどにおいて。使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように表示していました。

ウイルス除去、除菌、消臭効果のエビデンス資料は提出されたものの、その実験は狭い空間でおこなわれたものであり、表示の裏付となる合理的根拠資料とはみなされませんでした。

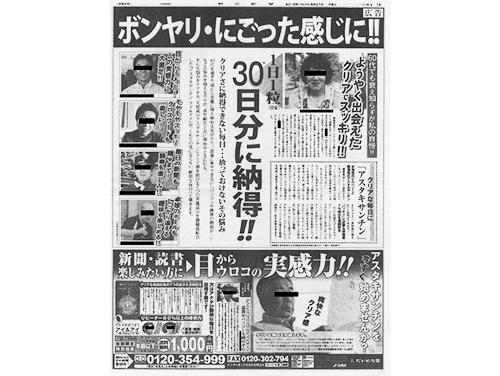

株式会社だいにち堂に対する措置命令 (2017/3/9 サプリメント)

だいにち堂は「アスタキサンチンアイ&アイ」と称するサプリメントを一般消費者に販売するにあたり、新聞折り込みチラシなどにおいて

・「ボンヤリ・にごった感じに!!」

・「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!

等の表示とともに「目の症状が緩和した」ことを示す試験結果を標ぼうしていました。消費者庁が表示裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、同社より資料が提出されました。

しかし2つの試験結果において、実際の対象者はそれぞれ平均年齢26.6歳の10名、平均年齢32.6歳の20名であった。本品は「老眼の症状改善」をうたった高齢者をターゲットにした商品であり、これらの資料をもって表示の裏付けとなる合理的な根拠とすることはできないとされました。

翌年2018年8月、だいにち堂はこれを不服として命令の取り消しを求め提訴しています。しかし2021年3月3日東京地裁はだいにち堂の措置命令取消請求訴訟を棄却しています。

景品表示法の罰則

違反した場合、行政処分として措置命令や課徴金納付命令、刑事処分として「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金あるいはその両方」などが課せられることがあります。刑事事件になるケースはまれですが、行政処分でも億単位の課徴金納付命令が出ることも少なくありませんから注意が必要です。

行政処分

1措置命令

景品表示法に違反した場合、消費者庁や都道府県から措置命令が出されるおそれがあります。

措置命令は以下を命じるものです(景品表示法第7条第1項柱書)

- 行為の差止め

- 違法行為が再び行われることを防止するために必要な事項

- これらの実施に関する公示

- その他必要な事項

実際に発出される措置命令の内容は、ケースによって異なる場合がありますが、たとえば次のような措置が命じられます。

【措置命令で下されることが多い内容】

- 違法な広告であったことを一般消費者に周知徹底

- 再発防止策を自社の役員や従業員に周知徹底

- 広告の停止

このほか、表示内容と実際の商品・サービスの内容を合致させるよう改善措置を求めた事例もあります。

2課徴金納付命令

一定の条件を満たした場合、課徴金納付命令が発出されることがあります。

課徴金の額は、売上額の「3%」、対象となる期間は最長で最終取引日からさかのぼって3年間です(訴求期間)不当表示の終了日から5年を経過した場合、課徴金納付命令は発出されません(除斥期間)

ただし、事業者が課徴金対象行為(優良誤認・有利誤認)をした場合であっても、当該事業者が「課徴金対象行為をした期間を通じて自らが行った表示が不当表示に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき」は、消費者庁長官は、課徴金の納付を命ずることができません(景品表示法第条ただし書)

そして「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針指針(景品表示法第26条)」に沿った措置を講じている場合、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められ、課徴金納付を免れることがあります。

【課徴制度が導入された背景】

実は、以前は景品表示法では課徴制度はありませんでした。

平成27年度までは広告差し止めなどはあったものの、それ以外行政上の罰則はなく、実質上やったもの勝ち状態が続いていました。そこで平成28年度から「やり得」をなくすために課徴金制度も導入されたのです。

景品表示法や薬機法、健康増進法は時代に合わせて変化していきます。そのため常に最新の情報をフォローしておくことが肝心です。

刑事処分

懲役・罰金刑

措置命令に従わない場合、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金あるいはその両方」が科されることがあります。さらに、法人には、「3億円以下の罰金」が科されることがあります。

不実証広告規制への対策は根拠資料の事前準備が肝!

景品表示法の不実証広告規制では、客観的に実証された表示の根拠資料を15日以内に提出することが求められます。合理的な根拠と認められるための要件は厳しく、提出を迫られてから用意したのではとても間に合いません。表示に気を配るのはもちろん、根拠資料の提出を要求されたときに迅速に対応できるよう前もって準備しておくことが大切です。

Life-lighterでは、景品表示法務検定アドバンスクラス(消費者、公正取引協議会主催)を所有し、消費者庁の公的文書の誤りを指摘した実績のある専業薬機ライターが広告法務のサポートをしています。

- 優良誤認表示(第5条1号)に当たらない記事制作

- 広告チェック(非弁行為にあたらない)

- 客観的根拠になりうるかの判断

- 動画原稿制作などを承っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。