令和7年3月10日、厚生労働省より、重要な以下の通知が発出されました。

『化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月)』

本通知は、昭和60年に発出された旧通知(薬監第53号)を廃止し、特記表示のルールを改定したものです。

今回は化粧品の特記表示のルールや特記表示が認められるケース、特記表示の対象などをどこよりもわかりやすく解説します。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

薬機法(薬事法)とは

薬機法とは、医薬品や化粧品、医薬部外品などの製造や販売などに関するルールを定めた法律です。正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

2014年の薬事法改正により、内容の一部改正とともに名称も「薬機法」から「薬機法」に変更となりました。

薬機法の目的

薬機法の目的は、簡単に言うと「医薬品と医薬品ではないものをハッキリ分けて、消費者を守ろう」というものです。

(目的)

第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

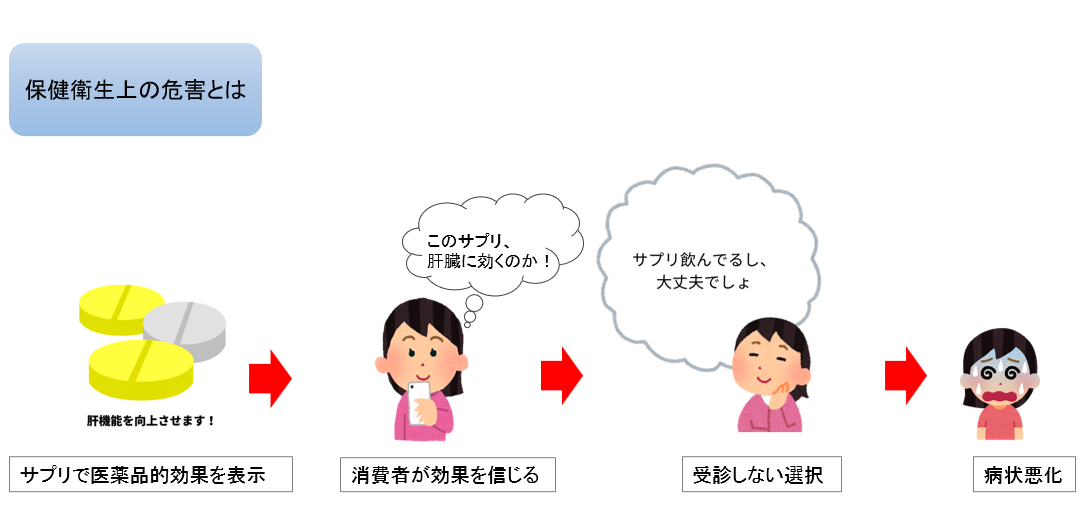

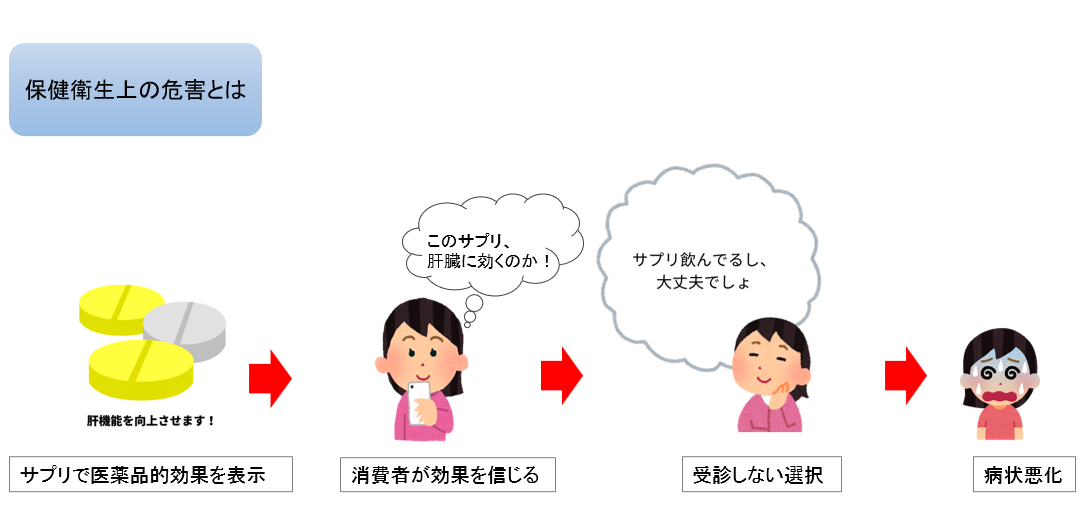

たとえば以下のような事態になることを防ぐということです。

ある広告でサプリメントで「肝機能をアップさせます」と表示しました。

しかしサプリは医薬品ではないため、実際には肝機能をアップさせる効果はありません。

肝臓に疾患のあるA子さんがその広告を見てサプリを購入します。

しばらくしてA子さんの肝臓の状態が悪化しました。本来ならば、病院に行って治療を受ける必要があります。

ところが、A子さんはサプリに肝機能をアップさせる効果があると信じているため、病院を受診しないことにしました。

結果、A子さんの肝臓は取り返しのつかないほど重篤な状態になってしまいました。

「医薬品でないものに医薬品のような効果があるとお客さんが勘違いしないために、医薬品のような表示や大げさな表示をしてはいけませんよ」これが薬機法の基本の考え方です。

薬機法(薬事法)における「特記表示」とは

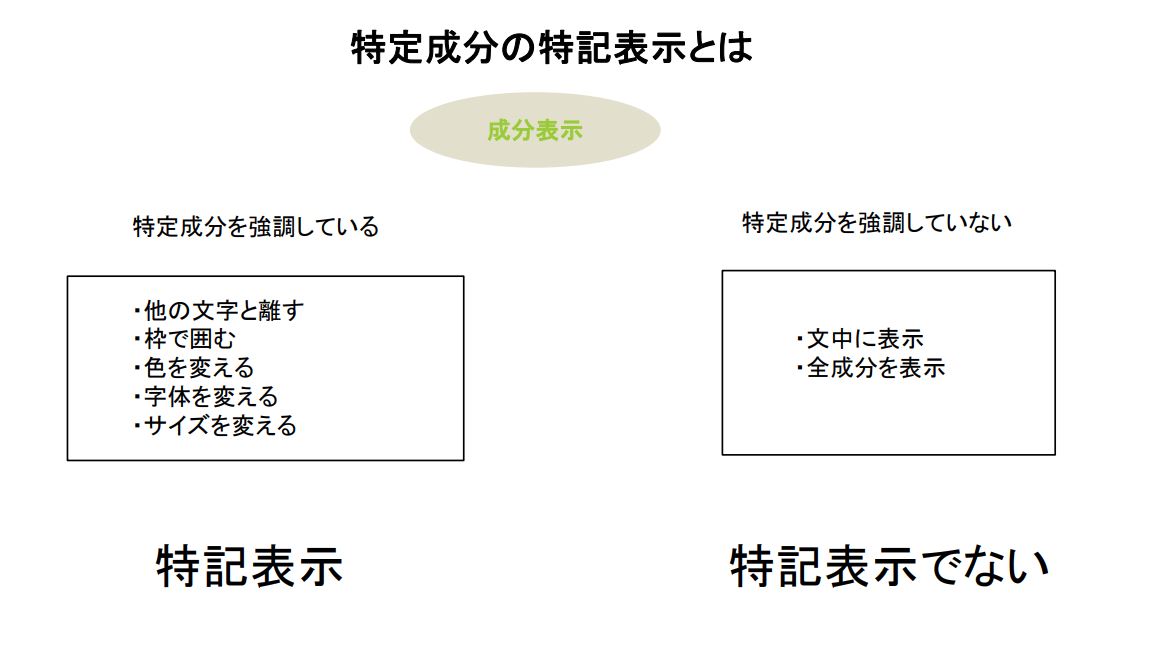

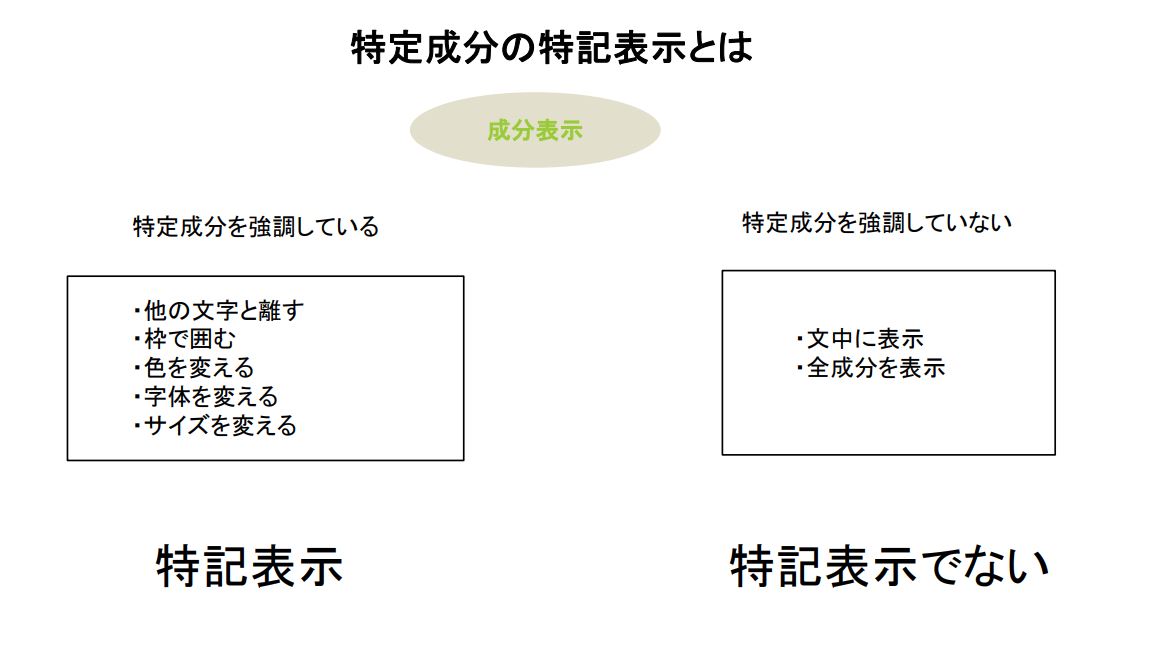

特記表示とは、商品に配合されている成分のなかで、特に訴求したい成分を目立つよう表示することです。

具体的には他の文字と離す、枠で囲む、色や字体、サイズを変えることなどが該当します。

薬機法(薬事法)では、化粧品の製品の容器やパッケージに、「ポリフェノール」「グリセリン」のように、特定の成分を目立たせて表示することは原則認められていません

特定成分を強調=特記表示にあたる

- 他の文字と離す

- 枠で囲む

- 色を変える

- 字体を変える

- 大きな文字を使う

特定成分を強調していない=特記表示にあたらない

- 文中に表示

- 全成分を表示

対象は商品の包装、パッケージ|広告は対象外

特記表示のルールが適用されるのは、商品の包装やパッケージで、webサイトや広告は対象外です。

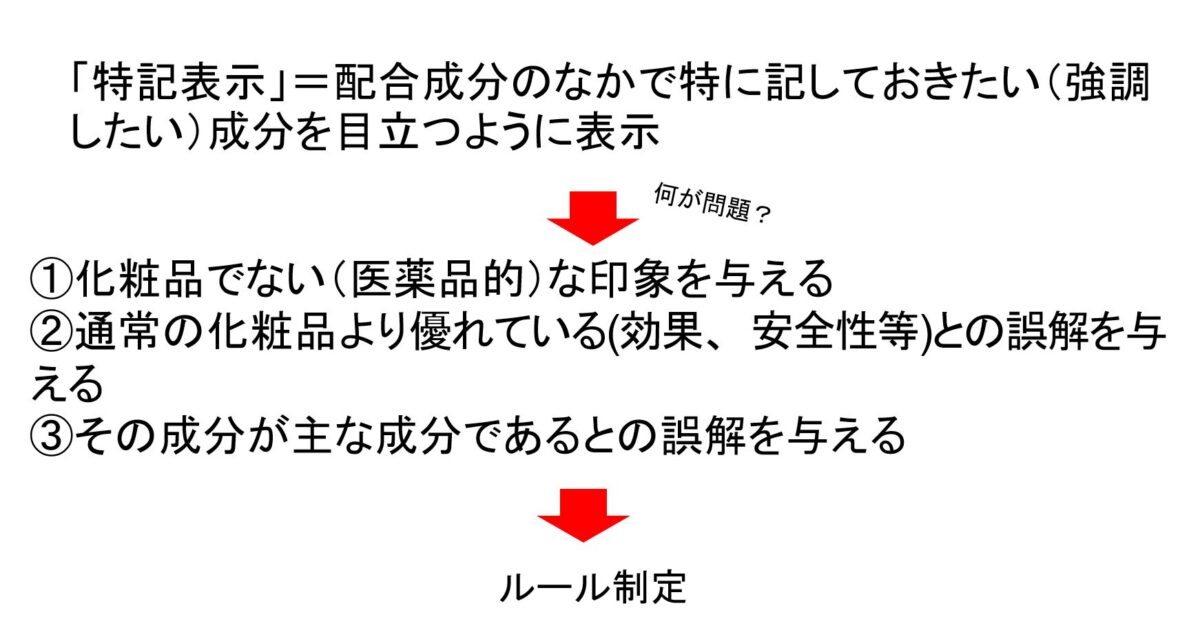

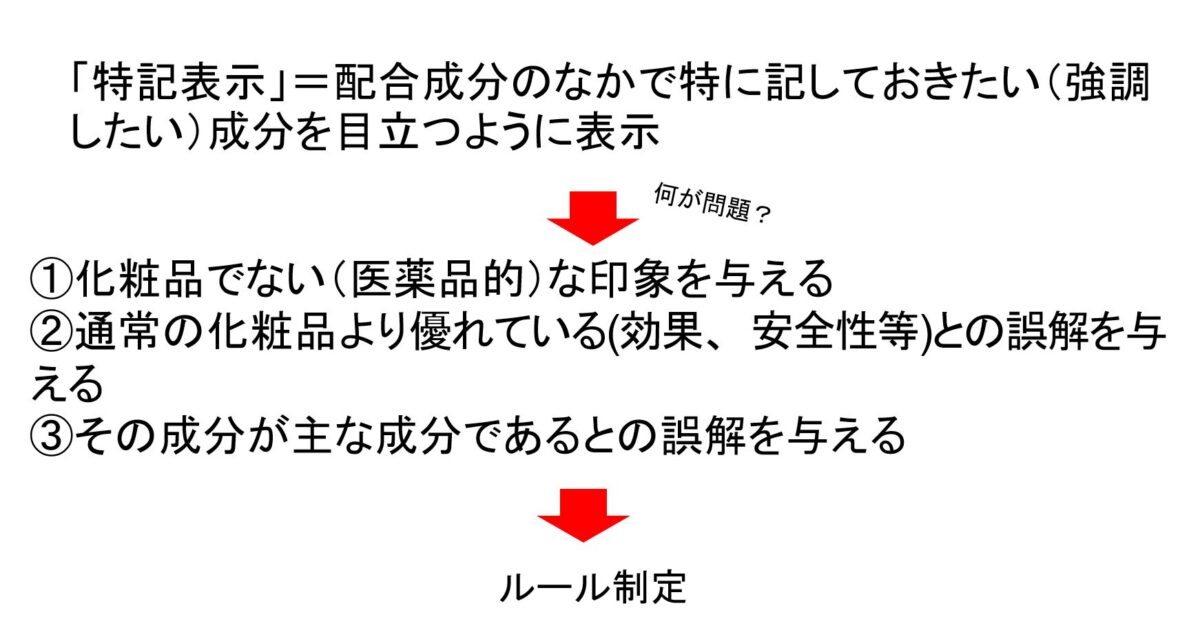

特定成分を特記表示することの問題点

では、特定成分を特記表示することはなぜ問題なのでしょうか。「化粧品における特定成分の特記表示について」をもとに解説していきます。

- 成分が有効成分であるかのような誤解を与える

- 通常の化粧品より効能や安全面で優れているかのような誤解を与える

- その成分が主な成分であるとの誤解を与える

①成分が有効成分であるかのような誤解を与える

まず化粧品であるにもかかわらず、医薬品的な印象を与える可能性があります。

医薬品でないものに医薬品のような効果があると勘違いされると、適切な治療機会を逸する可能性があるわけですね。

②通常の化粧品より効能や安全面で優れているかのような誤解を与える

特定成分を目立つように表示すると、通常の化粧品より効能や安全面で優れているとの誤解を与える可能性があります。

③その成分が主な成分であるとの誤解を与える

その成分が主な成分であるとの誤解を与える可能性があります。

特定成分を特記表示するには

化粧品の効果の範囲内の配合目的を明記する

特定成分を特記表示するには、配合目的を明記することですが必要です。

ただし配合目的は、次の条件を満たす必要があります。

- 事実である

- 化粧品の効能効果・製造技術に基づく表現

なお個別の成分名称でない場合は配合目的は不要です。

個別の成分名称でない場合配合目的は不要!

- 植物成分

- 植物抽出液

- 海藻エキス

- ハーブエキス

たとえば「アロエ」は、配合目的を記載する必要がありますが「植物成分」は、配合目的を記載しなくてもよいということです。

写真やデザインで特定成分を強調する場合、近くに「〇〇(△△として配合)」と記載すれば認められます。

この「近く」とは同一視野内を指します。

特記表示の注意点

薬理作用を暗示するような配合目的は不可

薬理作用を暗示するような配合目的は認められません。

たとえば有効成分であるかのような印象を与える表現は不可です。

次のような表現は、有効成分であるかのような誤解を与えたり、化粧品の効能効果56を超えたりするため、配合目的として認められません。

- 抗酸化成分

- 肌あれ改善成分

- 美肌成分

- 美容成分

- エイジングケア成分

また名称に「薬」の文字を含む等、医薬品的な印象を与える表現は認められません。

- 「芍薬」

- 「シャクヤク」

特記表示する成分の名称は一般の消費者が理解できるように記載する

特記表示する成分の名称は、専門用語や略称を用いてはいけません。

- 成分名称は一般的な名称で記載

- 正式名称を付記する

など、一般の消費者が理解できるように記載する必要があります。

- 保湿成分EGF (対応する成分名称が不明)

- 保湿成分 タンパク質

特定成分の特記表示のOK例とNG例

では、特定成分の特記表示はどんな表示であれば認められるのでしょうか。具体的なOK例とNG例を見ていきましょう。

特記表示のOK例

化粧品において特定成分の特記表示が認められるのは、以下の条件を満たす場合でした。

- 配合目的を付記し

- 配合目的が化粧品の効能効果・製造技術に基づくもので

- 配合目的が薬理効果の標ぼうにも暗示にあたらず

- 一般人が分かるように記す

つまり、以下のような表記は認められます。

- ビタミンC( 整肌成分)

- ポリフェノール(美容成分)

- コラーゲン(保湿剤)

- 肌にハリを与えるヒアルロン酸

- コラーゲンが肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます。

- 肌にうるおいを与えるアロエエキスを配合しました。

- ビタミンC(製品の酸化防止剤)配合のクリームです

特記表示のNG例

次のような表現はNGです

- 配合目的を付記しない

- 配合目的が化粧品の効能効果・製造技術を逸脱している

- 配合目的が薬理効果の標ぼうまたは暗示にあたる

- 一般人には理解できない

例

- コラーゲンを贅沢に配合

→配合目的の記載がない - ビタミンC(皮膚保護剤)

→薬理効果を暗示している - ポリフェノール(抗酸化成分)

→薬理効果を暗示している - 保湿成分EGF (対応する成分名称が不明)

- グリチルリチン酸(たるみ改善)

→化粧品で謳える効能効果の範囲を超えている - ヒアルロン酸は、肌へのうるおいを与える成分となっています。

→配合目的の記載がない - ホホバ油配合のクリームです

→配合目的の記載がない

薬機法における化粧品の特記表示のQ&A

質問:化粧品の特記表示とはなんですか?

回答:特記表示とは、商品に配合されている成分のなかで、特に訴求したい成分を目立つよう表示することです。具体的には他の文字と離す、枠で囲む、色や字体、サイズを変えることなどが該当します。

質問:医薬部外品に特記表示はできますか?

回答:医薬部外品では、有効成分については承認を受けた効能効果の特記表示が可能です。 ただし、承認を受けていない効能効果や、有効成分以外の成分に関しては、化粧品の場合と同様、原則として特記表示は行うことはできません。

質問:化粧品の特記表示における配合目的にはどのようなものがありますか?

回答:化粧品としての配合目的であり、医薬品 的薬理効果を暗示しないものとして、たとえば保湿剤、着色料、着香料、洗浄剤の他、皮膚保護剤、お肌の保護成分、紫外線防止剤、収斂剤、補油成分、天然保湿剤、天然植物保湿成分などがあります。

質問:化粧品の成分表示がない場合、違法ですか?

回答化粧品の成分表示がなくても、必ずしも違法ではありません。「化粧品のパッケージや容器」などには、全成分を表記することが定められています(全成分表示)が、通販サイトに義務付けられていません。

特記表示には注意が必要!正しい知識を身につけよう

化粧品の配合成分を表示する場合、その成分が有効成分であるかのような誤解を与えないように記載することが必要です。ただし現時点では特記表示のルールが適用されるのは、商品の包装やパッケージで、webサイトやweb広告は対象外です。誤って記載している記事が多いですから、しっかりとおさえておきましょう。

好かれて売れる薬機法ライターならLife-lighterでは、薬機法の最新情報や、他社は公開していない、いいかえテクニックなどを完全無料で公開しています。永久伴走サポート付きの「AI×薬機法ライター養成講座」では、法の背景から実践的ないいかえテクニック、法人直案件の取り方、薬機法チェックの方法など、AI時代を生き抜くライターになるためのノウハウもお伝えしています。興味がある方はチェックしてみてください。(現在期間限定モニター価格で募集しています)