アロマで使える表現については、薬機法(薬事法)で規制されています。

アロマオイルは日本では通常雑貨扱いで、医薬品的な効果や「肩こりに効く」「睡眠の質改善」などとは書けません。広告では「アロマセラピー」「マッサージ」など治療を連想させる言葉は避けて、「香りでリラックス空間を演出」など雰囲気への効果として表現しましょう。

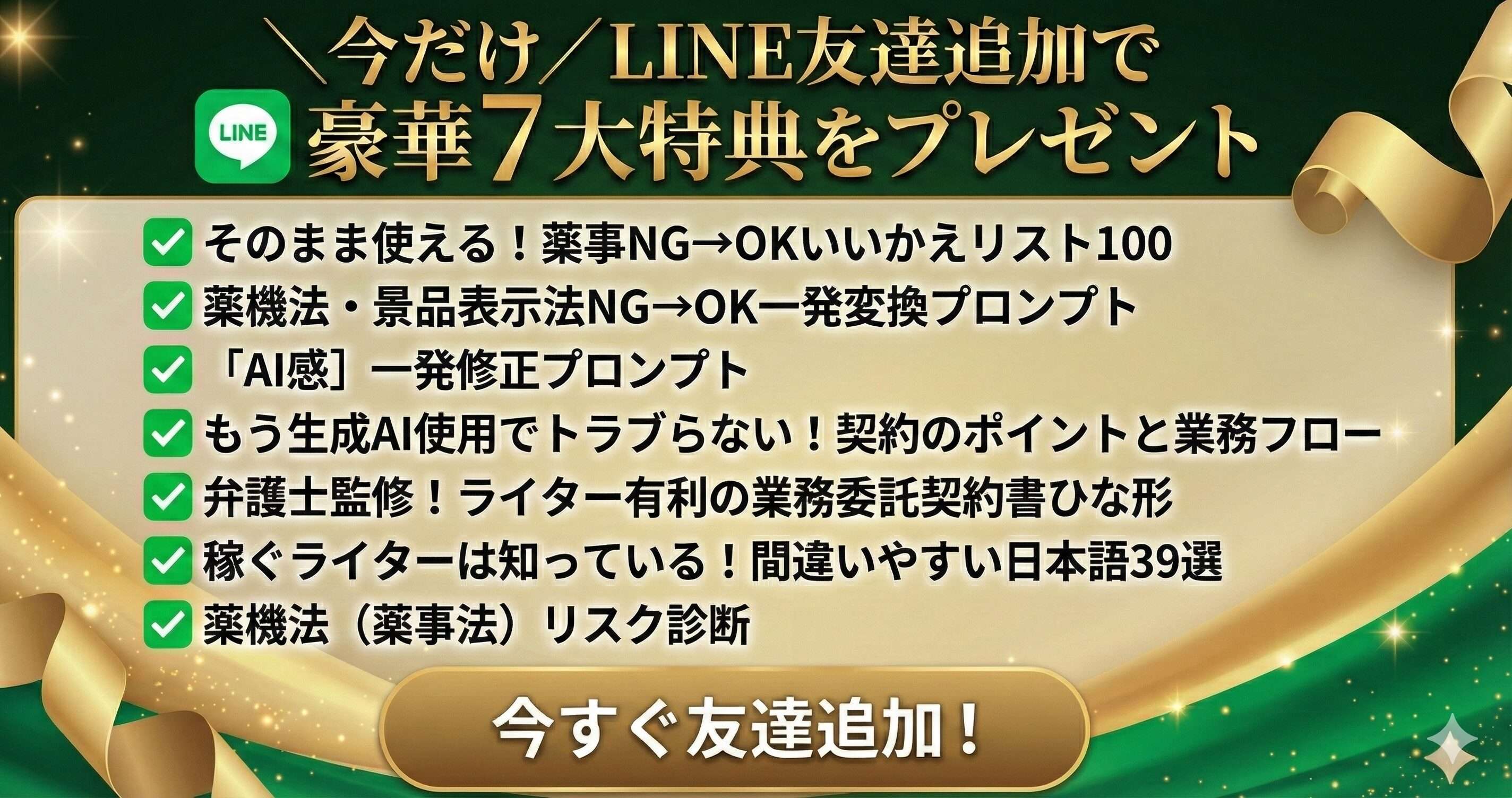

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

薬機法(薬事法)上のアロマの取り扱い

まずは薬機法(薬事法)上のアロマの位置づけについて見ていきましょう。

アロマは基本的に雑貨(雑品)扱い

アロマオイルは薬機法上、基本的に雑貨(雑品)に分類されます。

薬機法では、医薬品のような効果を非医薬品がうたうことを禁止しています。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、(中略)第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条|e-gov

アロマは医薬品としては日本では許可されていないため、医薬品のような効果はうたえません。

アロマは日本では医薬品として認可されていませんが、海外では「メディカルアロマ」といって、アロマを医薬品として用いる国もあります。たとえばベルギーやフランスでは、アロマを医薬品代わりに用い、内服するケースもあります。

アロマオイルで薬機法(薬事法)違反すると

アロマオイルの販売や広告で薬機法違反した場合、行政処分や刑事処分を受けることがあります。

行政処分を受けた場合、違反状態の改善や資料の提出を求められます。

刑事処分を受けた場合「2年以下の拘禁もしくは200万円以下の罰金、またはこの両方」が科せられることがあります。

2021年の3月17日には、個人のアフィリエイターの男性がwebサイトで健康食品で「更年期障害、糖尿病に効く」などと表現し、薬機法違反で書類送検されています。

薬機法(薬事法)のルールについてはこちらで解説しています。

アロマオイルのOK表現とNG表現は商品分類により異なる

アロマオイルは多くの場合雑貨(雑品)に分類されます。

ただ化粧品としての製造販売許可を得ているアロマオイルでは、化粧品として販売されるものもあります。アロマオイルで表現できる範囲は、アロマオイルが雑貨(雑品)と化粧品、どちらに分類されるかで変わります。

アロマオイルが雑貨(雑品)の場合

アロマオイルは雑貨(雑品)として扱われることがほとんどです。

雑貨(雑品)は薬機法の対象外ですが、化粧品や医薬品、医薬部外品としても効果をうたうことは認められません。

たとえば以下の表現はすべてNGリスクがあります。

- ストレス緩和

- 肌にうるおいを与えます

- 髪のダメージを補修します

- 睡眠の質が改善しました

- 自律神経を整える働きを持つアロマオイルです

雑貨(雑品)と薬機法の関係はこちらで詳しく解説しています。

アロマオイルが化粧品の場合

アロマが化粧品の場合、事実の範囲内で化粧品の効果効能を表現できます。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。

薬機法の基本規制

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保証する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】

医薬品でない商品の医薬品的効果

- 化粧水で「シワ改善」

- サプリメントで「肝機能障害が治る」

- 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保証する表現

- 絶対に安全な商品です。

- 確実に効きます。

- 副作用はありません。

1. メーキャップ化粧品の範囲

「メーキャップ化粧品」の範囲は、薬事法第2条第3項で規定する化粧品の定義のうち「容貌を変える効果を主目的として使用される化粧品」であって、以下に適合するものとする。

「ファンデーション類」、「白粉打粉類」、「口紅類」、「眉目頬化粧品類」及び「爪化粧品類」のいずれかに属するものであって色彩効果を有する化粧品(タルカムパウダー、リップクリーム等の色彩効果を有さない製品は除外する)。

化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】

化粧品とは、身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。

化粧品は医薬部外品と比較してさらに人体への作用が緩和で、一般化粧品と薬用化粧品に分類されます。化粧品のうち有効成分が配合されているものを薬用化粧品といいます。薬用化粧品は医薬部外品の分類です。

たとえば以下のようなものが化粧品に該当します。

- シャンプー

- リンス

- 石けん

- ファンデーション

- クリーム

- マニキュアなど

たとえば化粧品としてのアロマであれば、以下のような表現は、認められます。

- 肌にうるおいを与える

- 肌のきめを整える

- 肌にハリを与える

- 肌をひきしめる

アロマの表現で気をつけたい表現

そのほか、アロマの表現で注意したい表現を紹介します。

アロマセラピー

アロマセラピーのセラピー(therapy)は「治療」という意味をもちます。

そのため「アロマセラピー」の表現は認められません。アロマテラピーという表現を使って広告を出した場合、非医薬品が医薬品的な効果をうたったとして、薬機法違反に問われる可能性があります。

実際に、東京都福祉保健局(※)も「アロマテラピー」を使った表現を化粧品や雑貨(雑品)としてのアロマオイルに用いることは薬機法違反との見解を出しています。

※東京都福祉保健局の出す見解は、薬機法の違法性の指針になることがあります。

また肩書として「アロマセラピスト」の表現を使った場合もリスクがあります。

マッサージ

アロマの広告や記事を見ていると、「マッサージ」という言葉がよく使われています。

例

- アロママッサージ

- フェイシャルアロママッサージ

しかしマッサージも要注意の表現です。

「マッサージ」の表現は、あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)で規制されています(※)。

※実は厳密には「マッサージ」の文言そのものが不可とされているわけではありません。

整体や整骨など「医業類似行為」を業とするものが「マッサージ」とうたうことを規制するものです。

とはいえ、現状では別の表現を用いるのがベターでしょう。

- アロマで揉みほぐして血行促進※(※揉むことによる物理的な効果です)

- アロマオイルをつけて揉むと夕方の足のむくみが緩和※されます(※揉むことによる物理的な効果です)

リラックス

「リラックス」にも注意が必要です。

リラックスは「家電品の表示に関連する「薬事法等」についての解説」において、以下のように示されています。

「リラックス」は 「リラックスできる雰囲気をつくる」という人体に関係ない表現は問題なし

薬事法に抵触することを防止するための表示の留意点|「家電品の表示に関連する「薬事法等」についての解説

そのため、次のような表現は認められます。

- アロマオイルでリラックス空間を演出

- アロマで快適な睡眠がとれる寝室に

- アロマの香りでリラックス空間を作る

- アロマオイルでリラックスできる雰囲気を作り心のケア

- アロマムードでストレス改善

一方、次のような表現はリスクがあります。

- アロマを体内に取り込んで睡眠の質改善

- アロマの香りで自律神経を整える

- アロマで鬱病改善

アロマオイルの表現についてよくある質問

質問:アロマオイルの広告で「リラックス効果」と表現しても薬機法に違反しませんか?

回答:「リラックス効果」という表現は、アロマオイルが医薬品や医薬部外品と誤解される可能性があり、薬機法に抵触する恐れがあります。代わりに「心地よい香りでリラックス空間を演出」といった表現が適切です。

質問:アロマオイルを「肩こりに効く」と宣伝すると薬機法違反になりますか?

回答:「肩こりに効く」といった医療効果を謳う表現は、アロマオイルが医薬品と見なされる可能性があり、薬機法違反となります。「心地よい香りでリラックス」といった表現に留めることが重要です。

質問:アロマオイルの広告で「アロマセラピー」というワードは使えますか?

回答:「アロマセラピー」の「セラピー」は「治療」を意味し、医療行為と誤解される恐れがあるため、薬機法上問題となる可能性があります。「アロマトリートメント」などの表現が推奨されます。

質問:アロマオイルの効能を説明する際、薬機法に抵触しない表現は?

回答:アロマオイルの効能を説明する際は、「リラックスできる香り」や「心地よい香りで癒しの空間を作る」といった、香りや空間に関する表現が薬機法に抵触しません。

質問:アロマオイルの広告で「肌に優しい」と表現しても大丈夫ですか?

回答:「肌に優しい」という表現は、薬機法の観点から問題視される可能性があります。代わりに「優しい使い心地」といった表現が適切です。

アロマの表現には注意が必要

今回は、アロマと薬機法(薬事法)の関係性について解説しました。アロマオイル(精油)は通常、雑貨(雑品)扱いのため、薬機法(薬事法)の規制対象ではありません。しかしながら、アロマオイルで医薬品のような効能効果を他うことは禁止されています。広告で使う表現には十分に注意しましょう。

Life-lighterでは、日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・是正に貢献した実績をもち、消費者庁と公正取引協議会の資格「景品表示法務検定」のアドバンスクラスを取得済(合格者番号APR22000 32)、わかさ生活に薬機法の専門家としてインタビューをうけた実績などをもつ専業薬機法ライターが広告法務をサポートしています。

- 薬機法ライティング

- AI記事の校閲

- 薬機法チェック(非弁行為に当たらない方法)

- セミナー

- 社内研修

などのサービスを提供しているほか、視聴期限なしで永久伴走サポート付き、薬機法チェックやリライトのノウハウもお伝えしている「AI×薬機法ライター養成講座」も運営しています。(現在モニター価格で募集中)まずはお気軽にご相談ください。