本稿では機能性表示食品とはなにか、トクホとの違いや機能性表示食品が薬機法違反になるケース、機能性表示食品の広告表示の注意点などを解説します。なお情報の信ぴょう性については以下の通りです。

- 「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(平成 29 年 消費者庁)」

- 「食品の新たな機能性表示制度(機能性表示食品制度)について(平成27年3月消費者庁食品表示企画課)」

- 「機能性表示食品」適正広告自主基準(一般社団法人 健康食品産業協議会公益社団法人 日本通信販売協会)

- 「機能性表示食品に関する質疑応答集( 平成 31 年3月 消費者庁)」

- 健康食品取扱マニュアル第7版(東京都福祉保健局・東京都生活文化局編)

に基づき解説します。なお情報の信ぴょう性については

をもつ専業薬機ライターが執筆。

機能性表示食品とは

機能性表示食品とは科学的根拠に基づいた機能性を事業者の責任において表示できる食品をいいます。

対象食品は「食品全般」です。ただし以下のものは除きます。

- 特別用途食品及び栄養機能食品

- アルコール含有飲料

- 脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類といった過剰摂取が国民の健康に害を与える栄養素を過剰摂取させるもの

機能性表示食品の対象者は「生活習慣病等の疾病に罹患する前の人、又は境界線上の人」です。

既に病気になっている人、未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む)及び授乳婦への訴求はしないことと規定されています。

可能な機能性表示の範囲は、「部位も含めた健康維持・増進に関する表現」です。ただし疾病名を含む表示は認められません。

対象成分は次の2点を満たす成分です。

- 作用のメカニズムが明らかになっている

- その効果を数値で量ることができる

✓機能性表示食品とは科学的根拠に基づいた機能性を事業者の責任において表示できる食品

✓対象食品:食品全般(特定保健用食品や栄養機能食品、アルコール飲料、体に悪い栄養素を過剰に含むものは除く)

✓対象者:半健康人(病気になる一歩手前)

✓対象成分:作用のメカニズムが明らかになっていて機能を数値で量ることができる成分

✓機能性表示の範囲:部位も含めた健康維持・増進表現(病名は不可)

トクホの取得ハードルが高かったため機能性表示食品制度が導入された

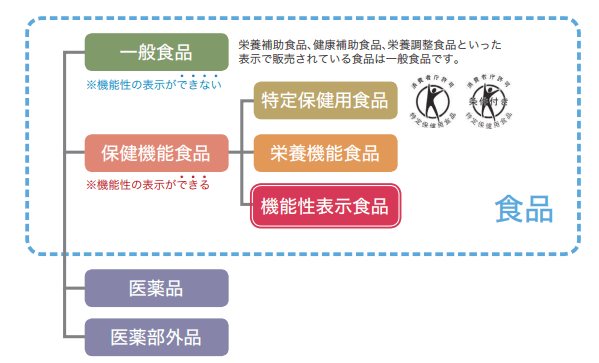

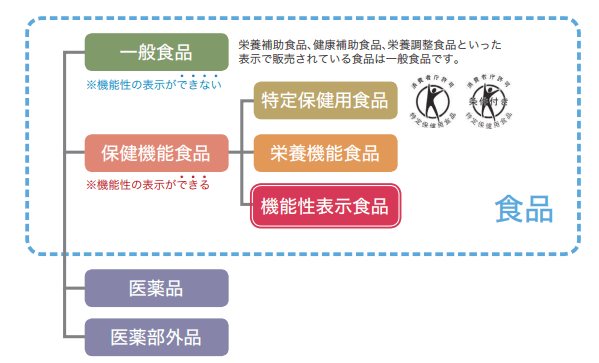

1991年の保健機能食品制度の開始以降、保健機能食品には「栄養機能食品」と「特定保健用食品(トクホ)」しかなく、機能性を表示する手段は特定保健用食品(トクホ)一択でした。

しかし特保の許可取得には膨大な時間と費用がかかりますし、厳格な審査があります。許可申請しても、必ず通るわけではありません。

つまり特定保健用食品制度は、資金力のない中小企業にとっては活用しにくい制度だったわけです。

そこで食品表示法の施行と共に2015年4月から始まったのが「機能性表示食品制度」です。機能性表示食品制度によって、保健機能食品に新たに「機能性表示食品」が加わりました。

機能性表示食品のメリットは低コスト・迅速に販売できる点

特定保健用食品(トクホ)では、厳格な審査を経て、消費者庁長官の個別の許可を取得することが求められます(個別許可型)。国の責任で製品の機能性を評価するため、時間もコストもかかります。

対して機能性表示食品では商品の販売日の60日前までに必要事項を消費者庁長官への届出をすれば販売可能です(販売前届け出制度)。

事業者の責任で製品の機能性を立証するためトクホと比較してコストもおさえられ、スピーディーに販売できます。

機能性表示食品で表示できること、できないこと

機能性表示食品で表示が認められるのは、基本的に届け出資料の範囲に限られます。もっとも一字一句届け出と同じ文言である必要はなく、一部省略やいいかえ、簡略化や追加説明は可能です。

表示できること

機能性表示食品で標ぼうが認められる表現は原則以下の3つです。機能性表示食品においては、健康の維持・増進の範囲内であれば、身体の特定の部位に言及した表現も認められます。

機能性表示食品で認められる表現

- 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨

- 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨

- 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨

+

よみかえ・省略・簡略化・追加説明

1.容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨

「容易に測定可能な体調の指標」とは「個人で簡単に測定可能」なものを指すわけではありません。次のようなものを指します。

- 「学術的に測定方法が決まっているもの」

- 「学術的に妥当性が得られるもの」

たとえば血液検査です。血液検査は専門家でない個人がおこなうと考えれば容易とはいえませんが、医学的側面からすれば容易ですよね。

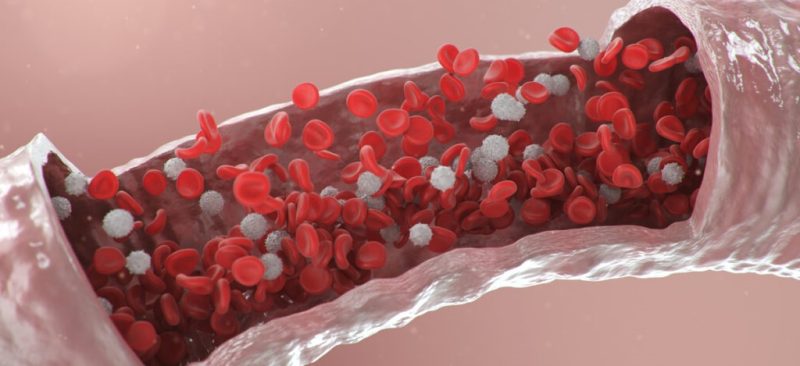

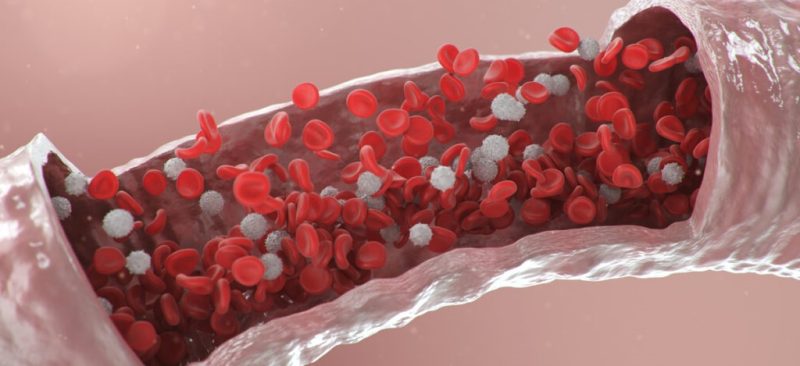

血液検査でわかるものとして次のようなものがあります。

- コレステロール値

- 血糖値

- 中性脂肪など

こうしたものの指標の維持に適する、または改善に役立つ旨は機能性表示の範囲になり得るということになります。

したがって以下のような表現が認められます。

容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨の表現の例

- 血糖値の上昇を抑える

- コレステロール値を下げる

- 血中の中性脂肪値を低下させる

2.身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨

身体の生理機能とは代謝や便通、組織機能とは肝臓や骨、筋肉などの働きを指します。これらの良好な状態を維持するために適する、改善に役立つ旨は認められるということです。

たとえば以下のような表現が認められます。

身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨の表現の例

- 「免疫機能の維持をサポート」

- 「脂肪を代謝する力を高める」

- 「腸内環境を整えます」

- 「骨の成分の維持に役立つ」

3.身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨

身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)とはデスクワークによる眼精疲労、睡眠の質、ストレスなどによる不安感などを指します。

たとえば以下のような表現が認められることになります。

身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨の表現の例

- 「不安感を緩和する」

- 「睡眠の質を向上」

- 「疲れ目をサポート」

読みかえ・省略・簡略化・追加説明

機能性表示食品では届け出表示を逸脱しない範囲であれば、届け出表示の読みかえ・省略・簡略化・追加説明も認められます。

たとえば届け出表示が「血糖値の上昇をおさえます」の機能性表示食品では、次のような表示が可能です。

- 「血糖値が気になる方適しています」

- 「○○が入っています。○○には血糖値の上昇を抑える働きがあることが報告されています。」

もっとも、届け出表示の読みかえ・省略・簡略化などで消費者の誤認を招く恐れのある表現になる場合は認められません(詳しくは後述します)。

機能性表示で認められる表現は、機能性表示の範囲内の表現です。では、機能性表示の範囲内の表現として具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

機能性表示の範囲内の表現としてたとえば、特定保健用食品(疾病リスク低減にかかるものを除く)で認められている表現が挙げられます。

可能な機能性表示の範囲内の例としては、特定保健用食品で認められている表現が挙げられる(疾病リスク低減にかかるものを除く)。

健康食品取扱マニュアル第7版p.176(東京都福祉保健局・東京都生活文化局編)

したがって次のような表示は認められることとなります。

- お腹の調子を整えます。

- お通じの気になる方に適しています。

- 糖の吸収を穏やかにします。

- 食後の血糖値が気になる方に適しています。

- ○○が含まれているのでおなかの調子を整えます。

- コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます

表示できないこと

機能性表示食品制度は「消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示」を目的とした制度です。

省略やいいかえ、簡略化・追加説明は可能ですが、それによって医薬品的な効果効能をもつ、他の製品と比べて著しく優良であるかのごとき表現になってしまうと、消費者の誤認を招く恐れがあるため認められません。

あくまでも届け出資料の範囲を逸しないことが前提となります。以下の表現はすべて不可です。

機能性表示食品で認められない表現

- 疾病の治療効果や予防効果を暗示させる表現

- 健康の維持・増進の範囲を超えた表現

- 科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現

- その他(優良誤認表示、誤認を招く読みかえや省略、届け出成分以外の成分の強調表示など)

1.疾病の治療効果や予防効果を暗示させる表現

疾病の治療効果や予防効果を暗示させる表現など、医学的な表現は認められません。病名の訴求も不可です。

【NG】疾病の治療効果や予防効果を暗示させる表現の例

- 「診断」

- 「予防」

- 「治療」

- 「処置」

- 「高血圧の人に」

- 「心臓病の疑いがあるあなたへ」

- 「花粉症が治ります」

- 「風邪の予防に」

2.健康の維持・増進の範囲を明らかに超えた表現

機能性でいえるのは健康の維持・増進・栄養補給までです。健康の維持・増進・栄養補給を明らかに超えた表現は認められません。

【NG】健康の維持・増進・栄養補給を明らかに超えた表現の例

- 「肉体改造」

- 「増毛」

- 「美白」

3.科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現

科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現も認められません。

【NG】科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現の例

- 限られた免疫指標のデータを用いて、身体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く表現

- 抗体や補体、in vitro試験やin vivo試験で説明された根拠のみに基づいた表現

・in vivo 試験… in vitro 試験の対義語。実験条件が人為的にコントロールされていない環境にあるもの。例えば生体内(細胞内)。

その他(優良誤認表示、誤認を招く読みかえや省略、届け出成分以外の成分の強調表示など)

次のような表示は不可です。

- 他の商品と比較して著しく優良であるかのごとき表現

- 消費者に誤認を与える表現

- 機能性関与成分以外の成分を強調する用語

- 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語

1.他の商品と比較して著しく優良であるかのごとき表現

【NG】

- 「圧倒的高機能」

- 「×業界最高水準の○○配合」

2.誤認を与えるような表記

たとえば「血圧が高めな方の血圧をサポートする」という機能性の商品で、「健康な血圧をサポートする」と表記することは認められません。

なぜなら「健康な血圧をサポート」としてしまうと血圧が高めの方の血圧を下げる機能、血圧が低めの方の血圧を高くする機能の両方が含まれるような誤認を与えかねないためです。

届け出た機能性表示が「血圧が高めな方の血圧をサポートする」の場合

〇「血圧が高めな方の健康な血圧をサポートする」

×:「健康な血圧をサポートする」

3.消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語

消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語もNGとなります。

強調する用語とは、以下のような表示です。

「○○たっぷり」

「△△強化」

また以下のような表示も望ましくないとされています。

- 含有量を色や大きさ等で目立たせた表示

- 主要面に機能性関与成分以外の成分名を目立つように特記した表示

- 機能性関与成分であると誤認を与えるような表示(例.「○○(届け出た機能性関与成分以外の成分)のパワー」)

ただし、栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示を除きます。

4.消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語

消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語も不可です。

- 「消費者許可商品」

- 「許可所得」

- 「国の認可」

- 『消費者庁承認』

- 『○○省承認』

- 『○○省推薦』

- 『○○政府機関も認めた』

- 『世界保健機構(WHO)許可』

機能性表示食品で広告可能な表現は科学的根拠の立証方法によって異なる

機能性の科学的な根拠を立証する手段は「臨床試験」と「研究レビュー」の2通りがあります。

- 臨床試験(2条定義、3条2項及び18条2項横断的義務表示)

最終製品を用いた臨床試験で立証する方法です。臨床試験はヒトを対象として、ある成分又は食品の摂取が健康状態などに及ぼす影響について評価します。 - 研究レビュー(SR)(2条定義、3条2項及び18条2項横断的義務表示)

最終製品又は機能性関与成分に関する既存の論文をとりまとめる方法です。システマティックレビュー(SR)と呼ばれます。査読付きの研究論文で機能性が確認されていること、人を対象とした臨床試験や観察研究で、機能性が確認されていることなど細かな条件があります。

「臨床試験」と「研究レビュー」のどちらで機能性の根拠を立証したかによって、機能性表示食品で可能な表現(ヘルスクレーム)は異なるため注意が必要です。

機能性表示食品で広告できる表現は次の通りです。

【機能性表示食品で広告できる表現】

臨床試験の場合……直接的な表現が認められます。

例)「本品には B の機能があります」

研究レビュー(SR)の場合……間接的な表現しか認められません。

例)「本品には A (成分 )が含まれます。A には B の機能が報告されています。」

また広告可能なデータの範囲も臨床試験と研究レビュー(SR)では異なります。

【広告可能なデータの範囲】

臨床試験の場合……発表した文献のデータすべて

研究レビュー(SR)の場合……関連する研究報告のすべてを総合的に評価する研究レビューの本質を損なわない範囲

違反した場合の罰則

機能性表示食品の表示に違反した場合、以下の法律に抵触し、処分の対象となることがあります。

- 食品表示基準違反(食品表示法第4条第 1 項)

- 未承認医薬品広告(薬機法第68条)

- 優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)

- 虚偽・誇大広告の禁止(健康増進法第 65 条第 1 項)

食品表示法違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金など

機能性表示食品は食品表示法の食品表示基準に基づいた表示を行う必要があります。

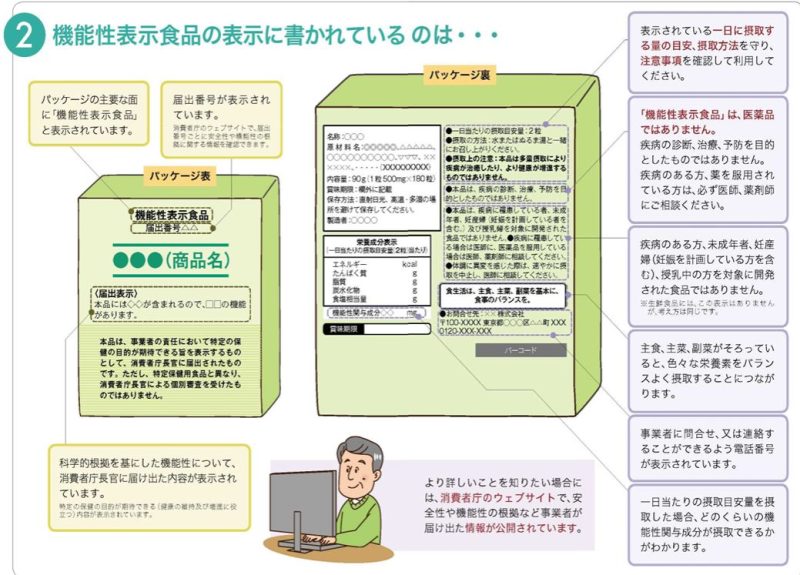

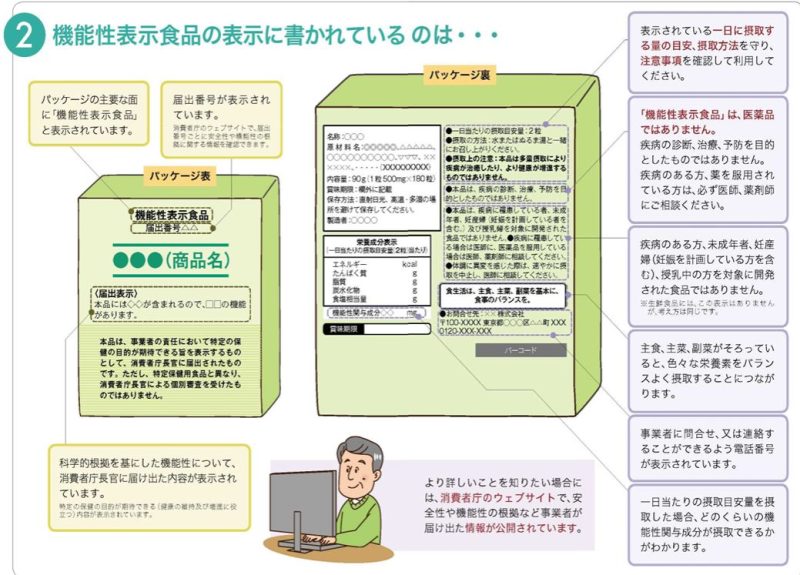

必須表示事項

- 機能性表示食品である旨

- 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性

- 栄養成分の量及び熱量

- 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量

- 一日当たりの摂取目安量

- 届出番号

- (加工食品のみ)食品関連事業者の連絡先

(生鮮食品のみ)食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先 - 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨

- 摂取の方法

- 摂取をする上での注意事項

- バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言

- 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項

- 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨

- (加工食品のみ)疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨

- 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、又は薬剤師に相談した上で摂取すべき旨

- 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨

- (生鮮食品のみ)保存の方法

必要表示事項の文字は、8ポイント以上の大きさで表示しなければなりません。(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。

健康食品取扱マニュアル第7版p.175~178(東京都福祉保健局・東京都生活文化局編)

食品表示基準に基づいた表示を行っていない場合、たとえば次のような罰則に処せられることがあります。

- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(食品表示法第20条)

- 法人の場合1億円以下の罰金(第2錠)

もっとも、食品表示基準は商品の包装に係るものであり、広告ではこれらの表示を行う必要はありません。

薬機法違反:2年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくは併科)

お伝えしているように機能性表示食品の広告では次の4つの事項の表示は禁止されています。

- 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する用語

- 消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語

- 消費者庁長官の評価・許可等を受けたものと誤認させるような用語

- 別表第9第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語

疾病の治療効果又は予防効果を暗示する用語を表示した場合未承認医薬品広告(薬機法第68条)や誇大広告(薬機法第66条)に抵触し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくは併科)に処せられる可能性があります。

景品表示法違反:措置命令

消費者庁長官の評価・許可等を受けたものと誤認させるような用語を表示した場合、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)に該当し、措置命令(景品表示法第7条1項)が下されるおそれがあります。

景品表示法の措置命令では原則社名公表されることとなります。

内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる景品表示法第7条1項

措置命令の内容はケースによって異なりますがおおむね次の通りです。

- 広告内容の是正

- 再発防止策

- 違反の事実の公表など

健康増進法違反:勧告、措置命令

疾病の治療効果又は予防効果を暗示する用語や消費者庁長官の評価・許可等を受けたものと誤認させるような用語を表示した場合、虚偽・誇大広告の禁止(健康増進法第 65 条第 1 項)に該当し、健康増進法の勧告(健康増進法第66条1項)を受ける恐れがあります。

健康増進法第66条1項

内閣総理大臣又は都道府県知事は、(中略)その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

勧告を受けても求められた措置をとらなければ措置命令(健康増進法第66条2項)が出されます。

内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる

健康増進法第66条2項

健康増進法の措置命令では多くの場合事業者名が公表されるため注意が必要です。

コメント