特許の表示ルールは、化粧品と健康食品、雑貨(雑品)で大きく異なります。

化粧品の広告において「特許」の表示は、誇大広告にあたる可能性があり原則認められません。

健康食品や雑貨の場合は特許の表示は必ずしも不可ではありません。

ただし医薬品と誤認させる表示や誇大な印象を与える表示は、薬機法や健康増進法、景品表示法に抵触するリスクがあります。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

そもそも薬機法(薬事法)って

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正された法律です。

この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります

薬機法の基本ルール

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】

医薬品でない商品の医薬品的効果

- 化粧水で「シワ改善」

- サプリメントで「肝機能障害が治る」

- 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保障する表現

- 絶対に安全な商品です。

- 確実に効きます。

- 副作用はありません。

化粧品の広告で「特許取得」は不可

結論からいうと、化粧品の広告で「特許取得」は認められません。

薬機法(薬事法)では大げさな広告(誇大広告)を禁止しています。

第十章 医薬品等の広告

薬機法第66条

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

また化粧品や医薬部外品などの広告に関するルールを定めた「医薬品等適正広告基準」では、特許表示について次のように示しています。

2 製造方法関係

(中略)

(2)特許について

特許に関する虚偽又は誇大な広告を行った場合は本項に抵触する。

なお、事実の広告の場合は、基準10により取り扱う。

医薬品等適正広告基準

10 医薬関係者等の推せん

(中略)

(3)特許について

特許に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取扱う。

なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行うこと。(特許に関しては表示と取扱いの相違に注意:「特許について」(昭和39年10月30日薬監第309号厚生省薬務局監視指導課長通知))

医薬品等適正広告基準

特許に関する表現は、事実であっても広告内で表示すると、虚偽・誇大な広告にあたるということです。

さらに東京都は、過去にダイレクトメールにおける「世界初・特許公開」の表現を不適であると指摘しています。

「特許」に関する表現は、消費者に特別良い製品であるかの誤認を与えるおそれがあることから、広告基準において使用しないよう、遵守すべき事項としている。

健康安全部 薬事監視課 監視指導係

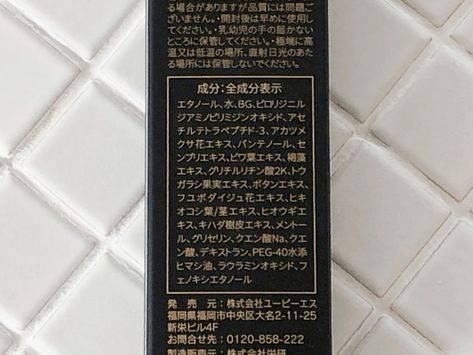

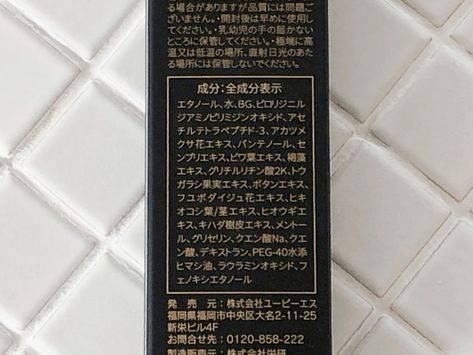

容器やパッケージなどでは「方法特許」「製法特許」が条件付きで可能

化粧品の広告において、特許に関する表示は基本的には認められません。しかし、容器やパッケージなどでは一定の要件を満たせば「方法特許」「製法特許」の表示が認められます。

厚生労働省の通知((昭和三九年一〇月三〇日) (薬監第三〇九号)では、特許の表示について以下のとおり示されています。

従来医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包又はこれらに添附する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招くおそれがあるので、薬事法第五四条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行つてきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のような特許に係る旨及びその内容を正確に記載する場合は差し支えないものと認めるので、その指導及び取締りに際して充分の配慮をお願いする。

記

「方法特許」又は「製法特許」の文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する場合。

(○特許の表示について|各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)(昭和三九年一〇月三〇日(薬監第三〇九号)

特許についての表示は広告では認められないものの、容器やパッケージ、添付文書などへの記載については、次の要件を満たした場合に限り認められるということです。

容器やパッケージ、添付文書などで特許表示が認められる条件

- 「方法特許」または「製法特許」の文字

- 特許番号

- 特許発明にかかる事項を

- 正しく併記する

健康食品や雑貨(雑品)の広告では特許表示は可能だが…

健康食品や雑貨(雑品)は薬機法(薬事法)の対象外です。そのため健康食品や雑貨(雑品)の広告で特許取得を標ぼうすることは、不可とはされていません。ただし、次の点に注意する必要があります。

- 医薬品のような効果を連想させる場合は認められない

- 誇大な印象を与える場合は認められない

医薬品のような効果を連想させる場合は認められない

健康食品や雑貨(雑品)では医薬品のような効果をうたうことできません。

特許表示が医薬品のような効果、また医薬品のような効果を連想させるものの場合、未承認医薬品広告(薬機法第68条)にあたるおそれがあります。

誇大な印象を与える場合は認められない

また健康増進法では第65条で虚偽誇大な広告を禁止していて、暗示的又は間接的な健康保持増進効果等の(1) 名称又はキャッチフレーズにより表示するものとして「特許第〇〇号)の表現が例示されています。

3 暗示的又は間接的に健康保持増進効果等を表示する場合

(1) 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの

(例)「ほね元気」、「快便食品(特許第〇〇号)」、「血糖下降茶」、「血液サラサラ」等

健康増進法第65条

さらに景品表示法上の問題が生じるリスクもあります。

東京都は以下のような見解をだしています。

◆平成16年12月15日 東京都生活文化局

健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について

製法特許を効能特許のように表示 → 特許を根拠にして「日本初」「世界初」と表示

「日本で初めて痩身特許取得の実績をもつ」

「世界ではじめて考案した特許製法により開発した○○」 等

─中略─

≪不当表示となるケース・理由等≫

特許は、製造技術に関するものであり、効能を証明するものではない。

また、特許取得が世界初の考案を証明するものではない。

「特許出願中」「特許出願を検討中」は?

「特許出願中」「特許出願を検討中」といった表現は認められるのでしょうか。

よく見かける表現ですが、こちらもケースによっては優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)誇大広告(薬機法第66条)、虚偽誇大広告の禁止(健康増進法第65条)にあたるリスクがあります。

上述の東京都の通知は以下のように続きます。

◆平成16年12月15日 東京都生活文化局

─中略─

また、特許取得が世界初の考案を証明するものではない。

≪表示例≫

「特許申請中」として当該申請が商品の優良性に関係しているかのような表示

≪不当表示となるケース・理由等≫

特許の種類を明示せず、かつ申請中であるものについて表示することにより、一般消費者に優良誤認を与える。

つまり現時点では、特許出願中の表示は次のことを守れば、必ずしも不可とはならないと考えられます。

- 特許の種類を明示し

- 特許申請が却下された場合即撤回

権威付けのテクニックについてはこちらで詳しく解説しています。

特許のいいかえ例

「特許」表現のいいかえとしては以下のような表現が可能です。

特許表示に関するQ&A

質問:薬機法において、化粧品の広告に「特許取得」と記載することは可能ですか?

回答:いいえ、基本的には認められていません。薬機法では、消費者に誤解を与える表現を禁止しており、「特許取得」と記載すると、あたかも特許が化粧品の効果を保証しているかのような印象を与える可能性があるためです。特許技術の説明自体は可能ですが、商品自体の効果を誇張するような表現は避ける必要があります。

質問:健康食品の広告に「特許取得」と記載することは可能ですか?

回答:健康食品は薬機法の対象外であるため、「特許取得」と記載すること自体は禁止されていません。しかし、「特許を取得しているから優れた効果がある」といった表現を用いると、景品表示法などの他の法律に違反する可能性があります。消費者に誤解を与えないよう、特許の内容を客観的に説明することが重要です。

質問:医薬品の特許と薬機法にはどのような関係がありますか?

回答:医薬品には「物質特許」「製法特許」「用途特許」などの特許がありますが、特許を取得しているだけでは販売できません。薬機法に基づく承認を得ることが必要であり、安全性や有効性が確認されなければ市場に出すことはできません。また、特許が切れると他社が同じ成分のジェネリック医薬品を製造・販売できるようになります。

質問:薬機法に違反しない特許のPR方法はありますか?

回答:薬機法に違反しないためには、特許があることを客観的に説明し、製品の効果を保証するような表現を避けることが重要です。例えば、「当社独自の技術により開発された処方」「特許技術を活用した製造方法を採用」など、技術的な側面を強調する表現が望ましいでしょう。

質問:「特許取得済み」と記載すると薬機法に違反するのはなぜですか?

回答:薬機法では、医薬品や医薬部外品、化粧品の広告において、消費者に誤解を与える表現を禁止しています。「特許取得済み」と記載すると、特許が商品の効果や品質を保証しているように受け取られる可能性があるため、違反となる場合があります。そのため、特許について言及する場合は、効果を強調しない慎重な表現が求められます。

まとめ

化粧品や医薬部外品の広告で「特許取得」の表示は認められません。薬機法(薬事法)の対象ではない健康食品や雑貨(雑品)の広告で特許取得を標ぼうすることは、必ずしももNGではありませんが、医薬品のような表現や大げさな表現にならないように注意が必要です。

Life-lighterでは、日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを指摘・是正に貢献した実績をもち、消費者庁と公正取引協議会の資格「景品表示法務検定」のアドバンスクラスを取得済(合格者番号APR22000 32)、わかさ生活に薬機法の専門家としてインタビューをうけた実績などをもつ専業薬機法ライターが広告法務をサポートしています。

- 薬機法ライティング

- 広告制作

- 薬機法チェック(非弁行為に当たらない方法)

- セミナー

- 社内研修

などのサービスを提供しているほか、視聴期限なしで永久伴走サポート付き、薬機法チェックやリライトのノウハウもお伝えしている「A×薬機法ライター養成講座」も運営しています。(現在モニター価格で募集中)まずはお気軽にご相談ください。