これまで薬機法の対象になるのは、広告3要件(①誘引性②明示性③一般性)のすべてを満たした場合だけでした。

しかし最近規制を逃れるやり方法がでてきて、非常に問題視されています。近い将来、規制対象の要件は変更になるかもしれません。

ここでは広告③要件や「成分広告」と「商品広告」など薬機法の規制対象の考え方を、実際の判例や行政の動向を踏まえて解説していきます。

NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIに負けないライターになりたいけれど方法がわからない」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。

薬機法の規制対象の基本

まずは、薬機法の広告規制対象の基本的な考え方を確認しておきましょう。

規制対象となる人は「何人も」

薬機法の広告規制は業種・業態・個人・法人問わず何人も規制対象となります(何人規制)。

薬機法の広告規制は誇大広告の禁止(薬機法第66条)と未承認医薬品広告の禁止(薬機法第68条)です。

薬機法の広告規制

- 誇大広告の禁止(薬機法第66条)

- 未承認医薬品広告の禁止(薬機法第68条)

第十章 医薬品等の広告

(誇大広告等)第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

薬機法第66条

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、(中略)第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条|e-gov

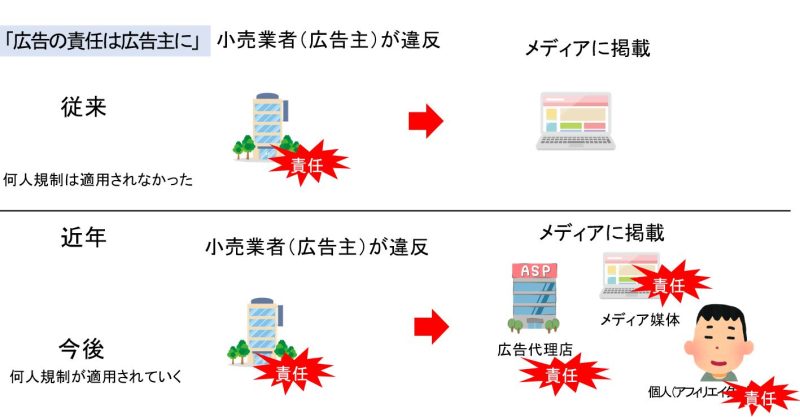

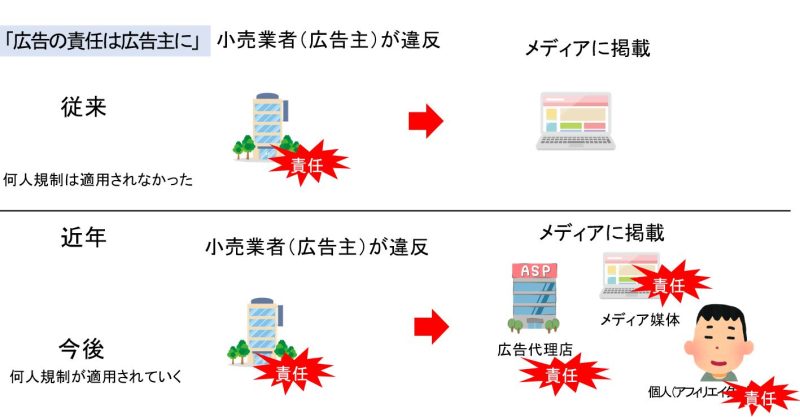

ただ、実際にはこれまでは何人規制が適用されないケースがほとんどでした。

広告業界では古くから、「広告の責任は広告主」にという考え方があります。

たとえば小売業者の商品について、メディアが法律に違反する表示をしたとしても、その責任を負うのは広告主たる小売業者になる、ということです。

つまり何人規制そのものはあったのですが、これまでは厳格には適用されてこなかったのです。

ところが近年では何人規制が適用される事例が出ています。

たとえば2020年7月20日のいわゆる「ステラ漢方事件」では、広告主の違反で広告代理店や広告代理店の社員も一斉に逮捕されています。

ステラ漢方は、販売していた健康食品「肝パワーEプラス」について、「『無敵の肝臓』を手に入れる方法を入手」「ズタボロだった肝臓が半年で復活…?!」などと標ぼう。ステラ漢方の従業員、佐野宏樹容疑者(29)と、取引先の広告代理店であるKMウェブコンサルティング社長の町田幸平容疑者(30)ら2人、同じく広告代理店のソウルドアウト福岡営業所の従業員、竹内聖士容疑者(28)ら3人(委託先制作会社1人を含む)の計6人)が逮捕された。

ステラ漢方事件は違反内容そのものはありふれたものだったのですが、その責任が広告代理店や関連会社、その社員まで責任が問われたことで、当時業界に衝撃が走りました。

また2021年3月1日には個人のアフィリエイターが逮捕、書類送検されています。

自営業のアフィリエイターの男性(51)はアフィリエイト・サービス・プロバイダ(ASP)を通じて、広告主と契約。自分のサイトで健康食品について「更年期障害、糖尿病、痛風に効く」などと紹介した。大阪府警は男性を未承認医薬品広告の禁止(薬機法第68条)違反で書類送検した。

こちらは個人が逮捕されたことで注目を集めた事例です。

こうしたことから、今後は何人規制が厳格に適用されていく可能性があるといえるでしょう。

規制対象のジャンルは医薬品、化粧品、医薬部外品、医療機器、再生医療機器

薬機法の対象は医薬品、化粧品、医薬部外品、医療機器、再生医療機器です。

第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、(中略)のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

薬機法第1条

実は健康食品は健康増進法により規制され、直接的には薬機法の対象ではありません。

しかし薬機法では「未承認医薬品広告(薬機法第68条)」で、医薬品でないものが医薬品的な効果効能をうたうことを禁止しています。

そのため健康食品で医薬品的効果効能をうたうと薬機法上のリスクが生じます。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条 何人も、(中略)第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

薬機法第68条|e-gov

したがって、たとえば次のような表現はすべてNGとなるリスクがあります。

NG例

- 化粧水で「ニキビ改善」

- 育毛剤で「毛が生える」

- サプリメントで「肝臓病に効く」

- 健康食品で「肌がきれいになる」

規制対象となる表示は「広告」

薬機法の対象となる表示は広告に当たるものです。薬機法の広告は、一般的な意味合いの広告とは異なります。

薬機法の広告とは広告3要件を満たすものをいいます。

薬機法の広告3要件

①誘引性……顧客を誘引するかどうか

②明示性……特定の商品名が示されているかどうか

③一般性……一般人に認知されるかどうか

①誘引性

誘引性とは顧客を誘引する性質のことです。宣伝する意図があるか、ということですね。

②明示性

明示性とは、商品名が明示されているかどうかのことです。ただし近年では明示性を欠くケースでも摘発される事例が出てきています(詳しくは後述)。

③一般性

一般性とは一般人が容易に認知できるかどうかのことです。

自社以外の人間が閲覧できる場合は一般性があると判断されるため、ほとんどのwebサイトは一般性を満たすことになります。

どんなケースが薬機法の規制対象になる?

薬機法の規制対象は広告3要件すべてを満たす表示です。

- 誘引性

- 明示性

- 一般性

では、次に具体的にどんなケースが薬機法の対象となるのか見ていきましょう。

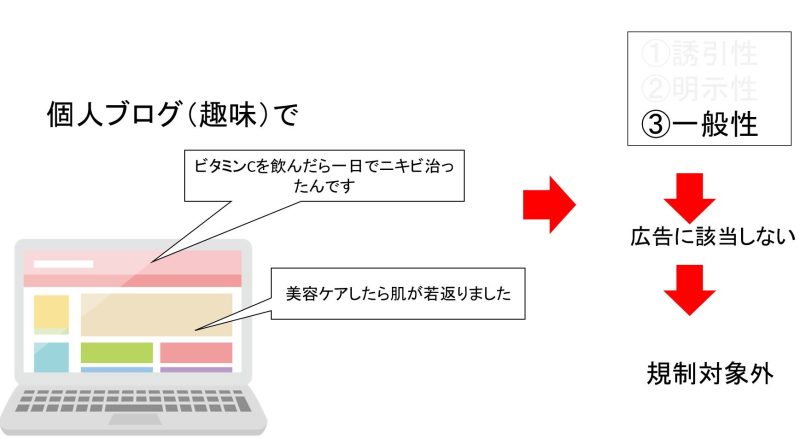

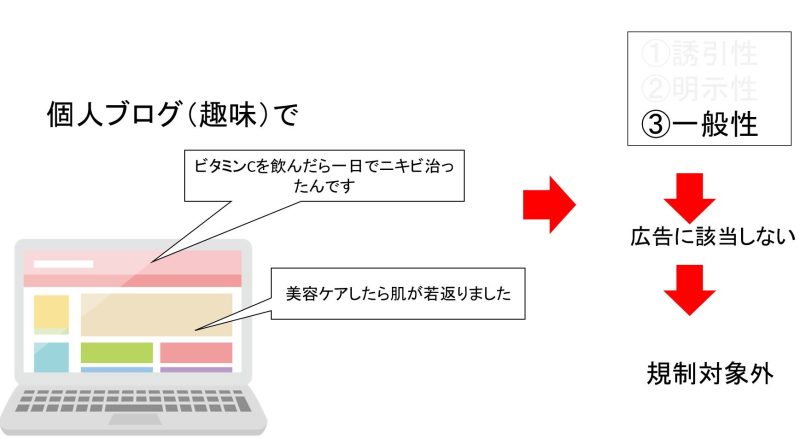

個人ブログ(日記ブログで商品宣伝もしていない)

たとえば個人の日記ブログで商品名を出さず、販売もしていない場合。

この場合、商品を売る意図がないため広告要件①誘引性と広告要件②明示性は満たしません。

広告要件③一般性だけを満たすことになります。

そのため広告に該当せず、規制対象とはなりません。医薬品的でないものについて医薬品的な効果を標ぼうしても薬機法上の問題は生じないわけです。

①誘引性……顧客を誘引するかどうか

②明示性……特定の商品名が示されているかどうか

③一般性……一般人に認知されるかどうか

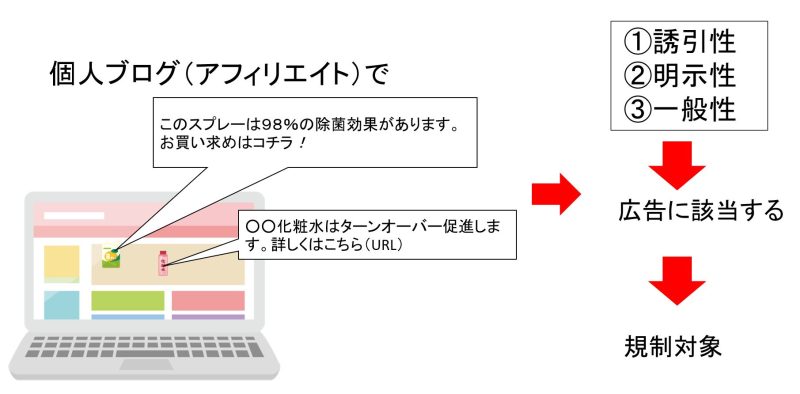

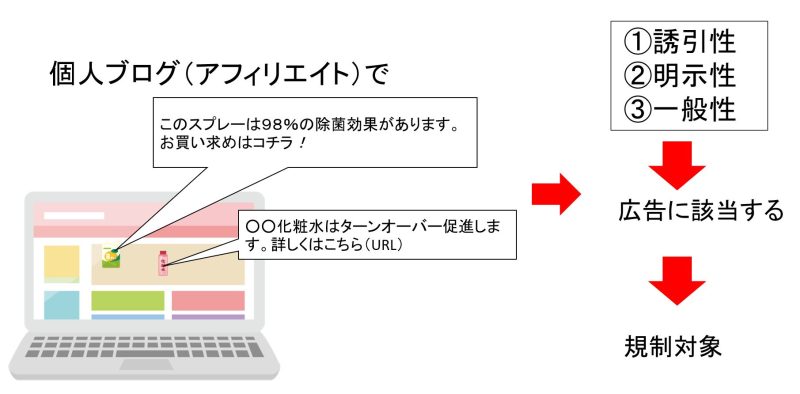

個人ブログ(アフィリエイトをしている)

一方、個人ブログでも商品名を出し、アフィリエイトリンクを貼った場合。

この場合広告3要件をすべて満たし、規制対象になります。

①誘引性……顧客を誘引するかどうか

②明示性……特定の商品名が示されているかどうか

③一般性……一般人に認知されるかどうか

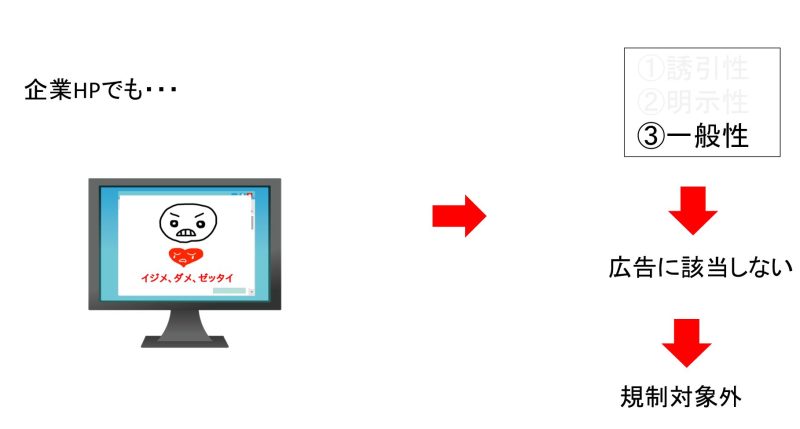

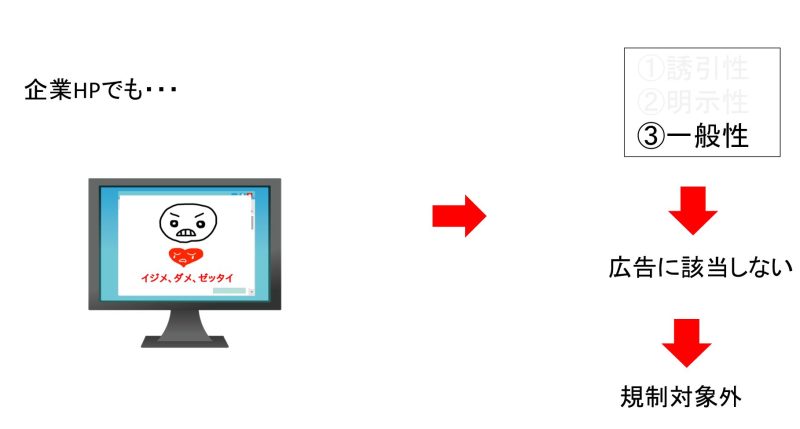

企業ホームページ(イメージ広告)

企業のホームページでも同じ考え方です。

たとえばイメージ広告など、商品の紹介が一切ない場合、満たすのは広告要件③一般性のみです。

そのため広告に該当せず薬機法の規制対象外となります。

①誘引性……顧客を誘引するかどうか

②明示性……特定の商品名が示されているかどうか

③一般性……一般人に認知されるかどうか

企業ホームページ(商品やサービスの紹介がある)

他方、商品名を出して宣伝した場合、広告3要件①~③すべてを満たします。そのため、薬機法の規制対象となります。

①誘引性……顧客を誘引するかどうか

②明示性……特定の商品名が示されているかどうか

③一般性……一般人に認知されるかどうか

広告3要件今後は変わる可能性

ただ、今後広告該当性の要件が変わる可能性があります。

お伝えしているように現段階では、薬機法の規制対象は広告3要件すべてを満たす表示のみです。

- 誘引性

- 明示性

- 一般性

しかし②の明示性については近い将来、撤廃されるかもしれません。近年、広告の要件②の明示性を満たさない(=商品名を明示しない)ように宣伝する脱法的ともいえる手法が増えてきています。

そしてそのようなケースでも景品表示法の措置命令が発出されたケースがあるのです。

商品名のない表示の広告該当性が争われた「サンクロレラ事件」

実は明示性の問題はかねてより議論されていました。

2015年のことです。

京都にある健康食品販売株式会社「サン・クロレラ社」の関連団体「クロレラ療法研究会」は、折込チラシなどで薬効を想起させる文言体験談・効果効能をうたっていました。(「病気と闘う免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」「高血圧・動脈硬化の予防」「肝臓・腎臓の働きを活発にする」など)

クロレラ療法研究会が配布したチラシには商品名の記載はありませんでした。

しかし、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」がチラシは実質的に広告の役割を担っているとし、サンクロレラ社にチラシの差止め請求訴訟を起こしたのです。

実質的に広告だよね

一審では違法と判断されました。判決理由は「『商品名』の記載がないことのみをもって、景品表示法務の規制対象外とするのは適当でない」というものです。

「ある広告に、字面上、商品名が記載されていないとしても、その一事から当該広告は商品表示ではないとして規制対象から外すのは相当ではない。」「なぜなら、商品名を表示しない広告であっても、多数の消費者が当該広告で行われた不当な説明に誘導されて特定の商品購入に至るという仕組みがある場合には、当該広告をも景表法の規制対象としなければ、景表法の規制目的を達成することが非常に困難となるからである。

京都地方裁判所 平成26年(ワ 第116号)クロレラチラシ配布差止め請求)

しかし続く二審、最高裁ではクロレラ療法研究会がチラシの配布をやめていたため、景品表示法上の判断は下されませんでした。

商品名を明示しない(=明示性を欠く)表示の広告該当性については宙づりになっていたのです。

商品名のない表示に措置命令が発出されたイマジングローバルケア事件

商品名のない表示の広告該当性の判断が明確になったのは、2019年11月1日のイマジングローバルケアの措置命令です。

イマジングローバルケアはロッコリー由来の成分「ブロリコ」を配合した健食「ブロリコ」を販売していました。

成分名と商品名は同じです。

イマジングローバルケアはウェブサイト「ブロリコ研究所」のなかで成分としてのブロリコについて「免疫力を高めるブロリコ」と表示していました。

そしてそのウェブサイトをみて資料請求した一般消費者に対して「免疫力を高めるブロリコとの出会い」と称する冊子、「病気を予防したいあなたへ。」と題するチラシを送付します。

そこに商品名の表示はありません。ただチラシとともに商品の注文ハガキ付きチラシや商品の無料サンプルを送付していたのです。

成分の情報とその成分を含む商品を送っていることから、消費者庁はチラシおよび冊子成分の情報を商品広告とみなし、措置命令を発出しました。

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」も商品名のない表示の広告該当可能性を認めている

従前から、健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について では、具体的な商品名が明示されていない表示の考え方について次のようにしていました。

- 広告その他の表示において、具体的な商品名が明示されていない場合であっても、特定の商品に誘引するような事情が認められるときは、景品表示法や健康増進法上の「表示」に該当する

そして令和4年12月5日の改定では 商品名を記載しない広告などの表示について、景品表示法や健康増進法上の「表示」に当たるケースについて、より具体的な例示がされています。念押し的な意味合いもあるのでしょう。

・ 特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者に対し、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する情報が掲載された冊子とともに、特定の商品に関する情報が掲載された冊子や当該商品の無料サンプルが提供されるなど、それら複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を誘引していると認められるとき

・ 特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名とすることなどにより、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に接した一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるとき

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

商品名を表示しないことだけをもって、規制対象から外すことは適当ではないとの考え方が措置命令と消費者庁の文書の両方で明らかにされている以上、これからも商品名の明示がなくても行政処分が下されるリスクは十分にあるといえます。

広告法務は予防法務が重要!普段から対策を

化粧品や健康食品は信用が極めて重要です。一度信用を失えば、取り戻すのは容易ではありません。

広告法務は「転ばぬ先の杖」予防法務の考えで普段から対策をしておくのが賢明といえるでしょう。

弊社では日本でただ一人消費者庁の公的文書の誤りを改善させた実績を持ち「景品表示法務検定」のアドバンスクラス(平均合格率2.9%)も取得済(合格者番号APR22000 32)の専業薬機法ライターが、広告法務をサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。