- ステルスマーケティング規制に触れず、商品を売りたい…

- 薬機法だけでは意味ないんだよ

- 広告関係の法則を網羅してるライター、いないかな…

- イメージを損ねずに売上を伸ばしたい…

こんなお悩みありませんか。弊社ならすべて解決できます。

消費者庁の誤りを改善させた専門性×豊富な実績×好かれて売れる訴求=イメージUPと利益拡大の両立

<提供サービス>

◆記事制作

◆広告やウェブサイトのリーガルチェック

◆LIVEコマースの薬事カンニングペーパー制作

◆ライター養成講座

◆YouTubeなど動画コンテンツのスクリプト制作

◆法務コンサル

◆広告表現に関するご相談

◆アフィリエイターへの法律指導

※TV出演実績あり

提供サービス

薬機法や景品表示法、といった法律の遵守はもちろん、好かれて売れる表現でブランディングと利益拡大を両立。

徹底したエビデンスリサーチで、誤りのない高品質な記事をご提供。貴社のサービスによって書き分けます。

成果物の一例はこちらからご確認いただけます。

弊社一番人気のサービスです。

「法の遵守」「訴求力」「消費者感情への配慮」

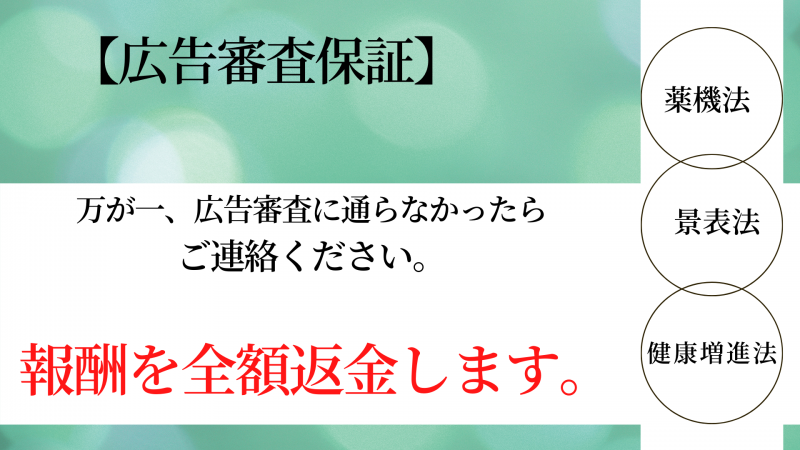

令和の美容健康広告で売るための3大要素を兼ね備えた、好かれて売れるホワイトな代替表現をご提案。薬機法だけでなく、景品表示法や健康増進法、特商法あはき法など関連法規や公正競争規約も網羅しており、盤石の体制でご出稿いただけます。

※広告審査保証キャンペーン実施中

視聴者の興味を惹きつけるスクリプトをご提供。法律だけじゃなく、公正競争規約、各媒体の審査にも精通している弊社だからこそ、安心してご出稿いただけます。

豊富な実績と確かな知見で、攻めと守りの両面から好かれて売れる広告法務をサポート。貴社の方針に合った戦略を打ち出します。

アフィリエイターにもわかりやすく、かつ実践的なマニュアルをご提供。貴社の足を引っ張っていたアフィリエイターが一転、戦力に変わります。

貴社の商品・サービス「法的に訴求可能なライン」や「気をつけるべき表現」「表現方法」などをまとめた資料をご提供。

リアルタイムで商品を販売するLIVEコマースでは、「どこまで言っていいんだっけ」となってしまうもの。カンニングペーパーを見ながら進めることで慌てずに対応でき売上UPにつながります。

コンプレックスを刺激するのではなく、心情に配慮した訴求・クリエイティブでストーリーを紡ぎます。ユーザーの心をとらえ、コンバージョンはもちろん、リピートやファン化促進、ロイヤルカスタマー化も狙えます。

大手企業や編プロで発注者指導をしている講師が、実務で活きるカリキュラムで薬機スキルを伝授します。AIが進化するほど稼げるライターになりませんか?

Life-lighterでは、違反しないだけじゃない、好かれて売れる上質なコンテンツをご提供しております。

- 下品な広告は打ちたくない

- 品性を重んじる

- ブランディングしつつ、売り上げを伸ばしたい

といった企業様のおちからになることができます。

【広告審査保証キャンペーン実施中!】

-「便秘」は使える?-2.png)

-「便秘」は使える?-12.png)